第二章国际投资理论pptConvertor.docx

第二章国际投资理论pptConvertor.docx

- 文档编号:9180212

- 上传时间:2023-02-03

- 格式:DOCX

- 页数:16

- 大小:92.95KB

第二章国际投资理论pptConvertor.docx

《第二章国际投资理论pptConvertor.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章国际投资理论pptConvertor.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第二章国际投资理论pptConvertor

第二章国际投资理论

国际直接投资理论——重点

国际间接投资理论——非重点

学习要点代表人物主要观点局限性

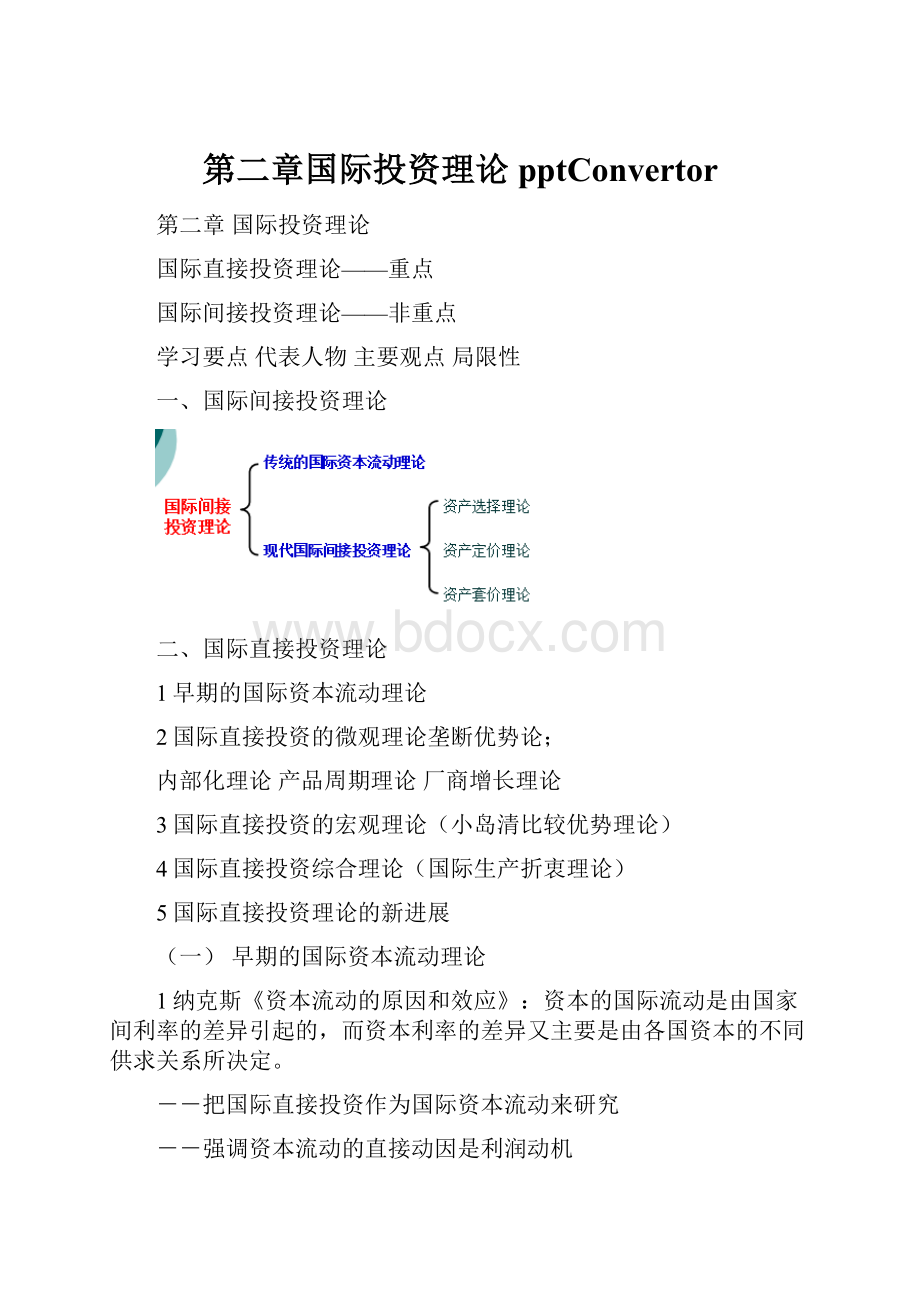

一、国际间接投资理论

二、国际直接投资理论

1早期的国际资本流动理论

2国际直接投资的微观理论垄断优势论;

内部化理论产品周期理论厂商增长理论

3国际直接投资的宏观理论(小岛清比较优势理论)

4国际直接投资综合理论(国际生产折衷理论)

5国际直接投资理论的新进展

(一)早期的国际资本流动理论

1纳克斯《资本流动的原因和效应》:

资本的国际流动是由国家间利率的差异引起的,而资本利率的差异又主要是由各国资本的不同供求关系所决定。

--把国际直接投资作为国际资本流动来研究

--强调资本流动的直接动因是利润动机

--涉及到技术创新、市场需求在投资决策中的作用

2麦克道格尔-肯普模型:

资本收益率差别引起资本流动

--没有明确区分直接投资和间接投资

--没有明确指出资本流动的形式(信贷?

?

生产转移方式?

?

)

--没有涉及投资是否控制经营权

--没有涉及技术、市场、产业等因素

(二)国际直接投资的微观理论

1垄断优势论2内部化理论3产品周期理论4厂商增长理论

5防御性对外直接投资理论

1.垄断优势理论

两个假设:

垄断优势:

企业对某些经营要素大量占有或者完全独占而形成的优势。

如专有技术、管理经验、融资渠道和销售能力等。

产品市场不完全优势:

产品特异性能、商标

要素市场的不完全的优势:

专利、技术诀窍等知识产权

规模经济优势低成本优势

不完全市场(MarketImperfection):

产品在生产和销售过程中,由于市场存在某些障碍和干扰,从而引起的不完全竞争。

商品市场的不完全竞争,要素市场的不完全竞争,规模经济所造成的不完全竞争

经济制度与经济政策所造成的不完全竞争

主要思想

在不完全竞争市场上,跨国企业可以凭借其垄断优势,从而获得比当地企业有利的竞争优势,并通过对外投资在国外生产加以利用,获得比当地企业更多的利润。

垄断优势是对外直接投资的决定因素

理论贡献

提出了研究对外直接投资的新思路

提出了直接投资与证券投资的区别

主张从不完全竞争出发来研究美国企业对外直接投资

把资本国际流动研究从流通领域转入生产领域,为其他理论的发展提供了基础。

证券投资与直接投资的区别

涉及的要素:

证券投资:

资金的移动

接投资:

资金、技术、知识和管理的移动

目的:

证券投资:

赚取货币利润

直接投资:

控制国外经营,占有和控制东道国市场,赚取垄润:

投资形式:

证券投资:

实际的国际资金流动

直接投资:

可能不发生实际的国际资金流动

产生原因:

证券投资:

各国之间金融利率的差异

直接投资:

多种原因

理论局限性

1缺乏动态分析

2无法解释为什么拥有独占技术优势的企业一定要对外直接投资,而不是通过出口或技术许可证的转让来获取利益。

3无法解释自20世纪60年代后期以来,日益增多的发达国家的许多并无垄断优势的中小企业及发展中国家企业的对外直接投资活动。

4没有解释跨国公司扩张的内部成本问题

2.内部化理论

代表人物

芝加哥大学RonaldCoase(科斯)

加拿大学者AlanM.Rugman.(鲁格曼)

内部化理论的基础--“科斯定理”内部化的概念最早是由科斯在《企业的性质》(1937)一书中提出的。

理论基础

科斯第一定理:

若交易费用为零,无论权利如何界定,都可以通过市场交易达到最佳资源配置。

科斯第二定理:

若交易费用大于零,不同的权利界定,会带来不同效率的资源配置。

理论观点:

公司在跨国经营活动中,面临各种市场障碍为了克服障碍,弥补市场机制的缺陷形成内部市场,交易内部化内部化超越国界,跨国公司产生。

内部化动机是企业进行对外直接投资的主要原因

市场障碍因素:

关税、配额、税收、红利汇回、汇率政策、政府干预

中间产品市场失效

1知识产品价格难以确定(买卖双方信息不对称)

2技术流失、被模仿

3风险补偿条款会增加交易成本

内部化成本:

通讯成本,管理费用,政治和经济风险,要素投入成本

内部化收益:

1企业内部统一协调长期、稳定的供需关系

2准确对知识产品等中间产品定价,制定有效的差别性价格

3消除因外部市场交易供求脱节造成的损失或风险

4消除外部市场因买、卖方垄断导致的高额成本;

5通过企业内部划拨价获得的逃税、避税、转移资金、回避干预等收益;

6减少技术优势的流失7规模经济收益

案例:

跨国公司转移定价每年挪走300亿

上海浦东新区税务稽查员小许注意到浦东的某家跨国公司于2003年4月初,又一次大规模扩建厂房,并显著改善了生产条件。

但在小许印象里,这家来自日本的以出口为主的跨国公司自1999年投产以来,就一直处于亏损状态。

但小许每次到该公司看到的都是极其繁荣的生产场面,工人都忙得没有休息的。

经过检查和分析,小许发现了其中的奥秘———这家公司一直将利润转移到位于维京群岛的控股公司那里。

“用的就是我们通常所说的转移定价的方式。

”

结论:

只要内部化的边际收益大于边际成本,企业就有了内部化的必要性和动力,当内部化过程超越了国界,就产生了跨国公司,形成了国际直接投资。

理论评价

积极的方面:

目前较为流行、较有影响的国际直接投资理论之一,有人把它推崇为一般理论或通论。

消极的方面:

对外投资的区位选择未作解释。

3.产品周期理论

哈佛大学雷蒙德·弗农(RaymondVernon),牛津大学赫尔施(S.Hirsch)主要内容:

产品有其生命周期,产品生命周期划分为四个阶段,即产品的创新、成熟、标准化、老化阶段。

对外直接投资是伴随产品生命周期运动而进行的。

产品创新阶段→产品成熟阶段→产品标准化阶段→产品老化阶段

生命周期与对外扩张

主体及生产区位

技术特点

市场特点

产品创新阶段

(国内生产阶段)

创新发明国家

国内生产

技术垄断

但不稳定

以国内市场为主

国外市场采取出口的形式

产品成熟阶段

(海外发达国家设厂)

其他发达国家

生产技术趋于成熟,仿制品出现

竞争开始转向生产成本,

力求提高市场占有率

产品标准化阶段

(发展中国家设厂)

发展中国家

技术标准化,技术垄断优势消失

竞争的基础是价格,

发明国转为进口国

产品老化阶段

发展中国家

技术成熟标准化

发展中国家生产、出口,原开发国家进口,并转向新产品研发

生命周期理论的美国考察

在产品开发阶段,企业具有产品和技术优势,美国企业不仅供应国内市场,也享有出口垄断地位。

在产品成熟阶段,国内生产能力日益扩大,国内市场日趋饱和。

而在其他发达国家会出现对这种产品的需求,这时企业必须出口。

仿制品开始出现,竞争加大,为了抑制外国企业的竞争,这时美国企业将向其他发达国家投资设厂

在标准化阶段,由于产品和技术都已标准化,美国企业原有优势日

渐丧失。

市场竞争转向以生产成本为基础价格竞争,便宜的劳动成

本和资源条件日益成为决定产品竞争的重要因素。

因此,美国企业

的跨国直接投资将向一些欠发达国家转移,以期获得分布于不同国

家的区位优势。

企业拥有特殊优势并在东道国获得区位优势是对外直接投资的动因

和基础。

理论贡献:

1第一次从比较优势动态转移的角度将国际贸易和国际投资作为整体来考察企业的跨国经营行为。

2把东道国的区位优势与企业的所有权优势结合起来,说明了国际生产格局的形成,它为制造业跨国公司的成长提供了一个有力地分析工具。

3较好地解释了二战之后到20世纪70年代美国跨国公司的对外投资行为,从动态的角度揭示了其对外直接投资的形成过程。

理论缺陷

1无法解释国际分工中垂直性的投资。

2一些拥有技术创新优势的国家,并没有完全利用对外直接投资形式来取得利益。

3对越来越多的发展中国家对发达国家的投资以及发达国家双向交叉投资现象无法解释。

4它不能解释企业直接在国外开发新产品并跨国组织生产的现象。

案例:

收音机的生命周期

当真空管收音机刚在美国发明时,其市场前景并不确定,生产规模也较小,价格非常昂贵并且具有手工艺的特点,因而需要大量技术性工人,经过最初错了又试的阶段之后,收音机成为适应大规模生产的成功产品,随着电台网的扩张消费者对收音机的需求也不断增长,不久收音机成为出口商品。

二战后,随着生产技术的普及,日本利用其廉价的劳动力扩大生产,使得日本占领了这一市场的很大一个份额。

美国开发了半导体收音机,并在几年内成功地与仍在使用旧技术生产的日本厂商进行竞争,后来日本又学会了半导体技术并利用劳动力优势挤占美国市场份额。

美国厂商又研制开发小型半导体技术,使美国又获得技术优势,但是这个技术最终再次为日本学去,日本再次控制收音机的世界市场。

现在,日本成为这一领域的创新者,用最新的技术生产收音机,用比较过时技术生产的收音机已转移到亚洲其他工资较低的国家,但工厂常常由日本厂商所拥有。

4.厂商增长理论

前提条件:

在现代企业制度下经营权与所有权相分离,经理与股东各自的偏好不同:

股东追求的是利润最大化;经理追求的是厂商增长的最大化。

厂商增长最大化:

厂商经理偏好扩大规模(以销售量或资产额衡量),而不是偏好增加净利润。

主要思想:

在所有权和经营权分离的情况下,厂商经理可以在相对程度上做出决策,厂商经理对规模扩大的追求导致对外直接投资提前,规模加大。

5.防御性对外直接投资理论

由于寡占行业中每个寡头都在市场上占据举足轻重的地位,它们的任何行动都会影响到其他寡头厂商,因此每个厂商对对方的行动都很敏感。

外国直接投资在很大程度上取决于各个竞争者之间相互的行为约束和反应。

对外直接投资:

1进攻性投资:

率先在国外建立第一家分支机构的寡头公司所进行的投资。

2防御性投资:

同一行业的其他寡头公司追随进攻性投资,在同一地点进行的投资。

(三)国际直接投资宏观理论

资本化率理论,比较优势理论

理论基础:

国际贸易按照比较成本来进行,一国通过对比较优势产业实行专业化,并出口该种产品,同时缩小比较劣势产业,并进口该种产品以获得贸易利益。

对外直接投资创造出新的比较成本。

基本内容:

对外直接投资应该以本国已经处于或即将处于比较优势的产业(边际产业)依次进行。

根据从比较劣势行业开始投资的原则所进行的对外投资可以扩大两国的比较成本差距,创造出更多的贸易机会。

美日国际直接投资比较

国家

投资部门

企业规模

投资的

技术

结果

美国

制造业(比较优势)

大型企业

先进技术

贸易替代

日本

自然资源开发和劳动力密集型(边际产业)

中小企业

淘汰技术

贸易创造

美国的贸易替代型投资结果:

--美国丧失比较优势,减少出口,产业结构退化。

--不符合东道国经济发展要求,加剧和东道国的矛盾

日本贸易创造型投资结果:

--日本保持和开发本国的比较优势产业,并扩大优势产业出口。

--边际产业的国际转移,可以弥补东道国某些生产要素的短缺,并迅速转化成东道国的比较优势产业,提高国际竞争力。

政策主张

1投资以获得资源为目的

2以中小企业投资为主,通过商社将之组织起来,形成集团,与美国竞争。

3以发展中国家为主要对象

--地理方向:

东亚与东南亚地区

--让中小企业参与,从技术差距小,容易转移技术开始,这样,既能够保持技术领现,又易被发展中国家接收。

4日本与发达国家交叉投资

雁行形态理论(赤松要)

后发国在国内相应产业还未形成的阶段,主要依靠进口

产品满足需求→通过国内生产替代进口产品→出口

区域发展雁型模式

雁形理论的延伸

(四)国际直接投资综合理论

代表人物:

雷丁大学邓宁(John·H·Dunning)

邓宁认为,自60年代以来,国际生产理论主要沿着三个方向发展:

1以垄断优势理论为代表的产业组织理论

2阿利伯的安全通货论和拉格曼的证券投资分散风险为代表的金融理论

3厂商理论即内部化理论

国际生产折衷理论吸收了上述三种理论的主要观点,解释它们为什么在对外直接投资、出口或许可证安排这三种参与国际市场的方式中选择对外直接投资。

基本思想:

1一个企业要从事对外直接投资必须同时具有三个优势,即所有权优势、内部化优势和区位优势。

(OLI三要素理论)

2所有权优势(OwnershipAdvantages):

企业所拥有的而其他企业不具备的优势。

四大构成:

技术优势,企业规模优势,组织管理优势,财务融资优势

基本思想:

内部化优势:

跨国企业通过对外直接投资,将其资产或所有权等优势加以内部化使用而带来的优势。

市场的不完全

1结构性市场不完全:

竞争壁垒、交易成本高

2知识性市场不完全

3政策性市场不完全:

市场干预、政策壁垒

基本思想;

区位优势(LocationSpecificAdvantages):

东道国不可或不易流动的要素禀赋优势以及东道国政府的鼓励或限制政策。

区位优势制约跨国公司对外直接投资的选址及其国际生产布局

国际投资方式的选择

邓宁认为,所有权优势和内部化优势只是企业对外直接投资的必要条件,而区位优势是对外直接投资的充分条件。

因此,可根据企业对上述三类优势拥有程度的不同,来解释和区别绝大多数企业的跨国经营活动。

三类优势与经营活动选择的关系

理论贡献

1国际生产折中理论克服了以前对外直接投资理论的片面性,吸收了各派理论的精华,强调经济发展水平以一国企业对外直接投资能力和动因起决定作用,都是符合实际的。

因此,相对于其他传统的对外直接投资理论,它具有较强的适应性和实用性。

2该理论为跨国公司运作的全面决策提供了理论依据。

要求企业有全面的决策思路,指导企业用整体的观点去考虑与所有权优势、内部化优势和区位优势相联系的各种因素,以及诸多因素之间的相互作用,以便把握全局,降低决策失误。

理论局限性

1国际生产折中理论所提出的对外直接投资条件过于绝对化,使之有一定的片面性。

邓宁强调只有三种优势同时具备,一国企业才可能跨国投资,并把这一论断从企业推广到国家,因而解释不了并不同时具备三种优势阶段的发展中国家迅速发展的对外直接投资行为,特别是大量向发达国家的直接投资活动。

2该理论还是局限在从微观上对企业跨国行为进行分析上,并且微观分析也没有摆脱垄断优势论、内部化理论、区位优势理论等传统理论的分析框架,换句话说是对这三种理论的简单综合,缺乏从国家利益的宏观角度来分析不同国家企业对外直接投资的动机。

因此,该理论对实行自由企业制度的发达国家来讲是恰当的,而对于一些发展中国家特别是社会主义国家的国有制企业,这些分析并不恰当,缺乏解释力。

3对三种优势要素相互关系的分析停留在静态的分类方式上,没有随变动的动态分析。

4邓宁所论述的决定依据侧重在成本分析基础上,但它假定不同进入方式的收入是相同的,这不符合实际。

一般来说,对外直接投资产生的收人流量最大,出口次之,而许可证贸易最低。

事实上,企业在决策最赢利的进入方式上是考虑收入差别的。

案例:

华源集团国际直接投资策略

华源集团是中国现有最大的纺织工业企业之一,它最终选择墨西哥西北部的索若拉州奥布雷贡市,作为投资地。

第一,墨西哥是美加墨自由贸易区(NAFTA)的成员国之一。

根据该自由贸易协定,各成员国之间的商品贸易均享有一系列的优惠。

第二,奥布雷贡市距美墨边境仅500千米,基础条件良好,交通便利。

将为华源产品进入北美、拉美和欧共体市场提供了有利的条件。

第三,墨西哥是一个高原占地面积极广的国家,其生产的棉花大多为高质量的长绒棉。

这为高质量产品的生产提供了有利的原材料保证。

(五)国际直接投资理论的发展

发展中国国家国际直接投资的适用性理论

小规模技术理论

技术地方化理论

规模经济理论

市场控制理论

国家利益优先取得论

中小企业国际直接投资的适用性理论

防御型理论

依附理论

信息技术理论

国家支持理论

小规模技术理论

这一理论是美国经济学家威尔斯提出的。

威尔斯认为,发展中国家跨国企业有三个方面的相对比较优势:

拥有为小市场需要提供服务的小规模生产技术。

发展中国家在民族产品的海外生产上颇具优势。

低价产品营销战略。

案例:

民族品牌优势

美国电脑及飞机行业品牌,日本汽车及电子产品品牌,德国高级汽车品牌,意大利服装品牌,瑞士手表品牌。

中国资源优势是白酒、黄酒、陶瓷、茶叶、丝绸、美食与中药

技术地方化理论

这一理论是英国经济学家拉奥提出的。

拉奥认为,发展中国家跨国企业“特有优势”的形成,是由四个条件促使和决定的:

1在发展中国家,技术知识的当地化是在不同于发达国家的环境下进行的,这与一国的要素价格及其质量相联系。

2发展中国家生产的产品适合于他们自身的经济和需求。

3发展中国家企业竞争优势不仅来自于其生产过程与当地的供给条件和需求条件紧密结合,而且来自创新活动中所产生的技术在规模生产条件下具有更高的经济效益。

4在产品特征上,发展中国家企业仍然能够开发出与名牌产品不同的消费品,特别是国内市场较大、消费者的品位和购买能力有很大差别时,来自发展中国家的产品仍有一定的竞争能力。

国家利益优先取得论

从国家利益的角度看,大多数发展中国家,特别是社会主义国家的企业,其对外直接投资有其本身的特殊性。

对外直接投资给国家带来的利益是综合性的,可大致概括为以下几个方面:

1资源转移效果。

2产业结构调整效果。

3国际收支效果的获得。

4市场竞争效应。

国家支持理论

中小企业资源获取能力和抵抗风险能力较弱,在对外投资的过程中,需要国家提供相应的优惠政策。

(六)国际直接投资理论的最新发展

1对主流理论的补充和完善2投资诱发要素组合理论或综合动因理论

3竞争优势发展阶段理论4跨国公司全球战略理论

5跨国公司企业资源观理论

(七)国际直接投资理论发展脉络

本章关键术语

垄断优势论产品周期论内部化理论国际生产折衷论比较优势论证券组合理论、资本资产定价理论

课后思考

学完国际投资(主要是国际直接投资)的若干理论后,请大家就国际投资与国际贸易(或对外投资与对外贸易)的关系,谈一谈自己的看法。

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 第二 国际 投资 理论 pptConvertor

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

《Java程序设计》考试大纲及样题试行.docx

《Java程序设计》考试大纲及样题试行.docx