初中文言虚词集锦.docx

初中文言虚词集锦.docx

- 文档编号:8693853

- 上传时间:2023-02-01

- 格式:DOCX

- 页数:5

- 大小:18.20KB

初中文言虚词集锦.docx

《初中文言虚词集锦.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中文言虚词集锦.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

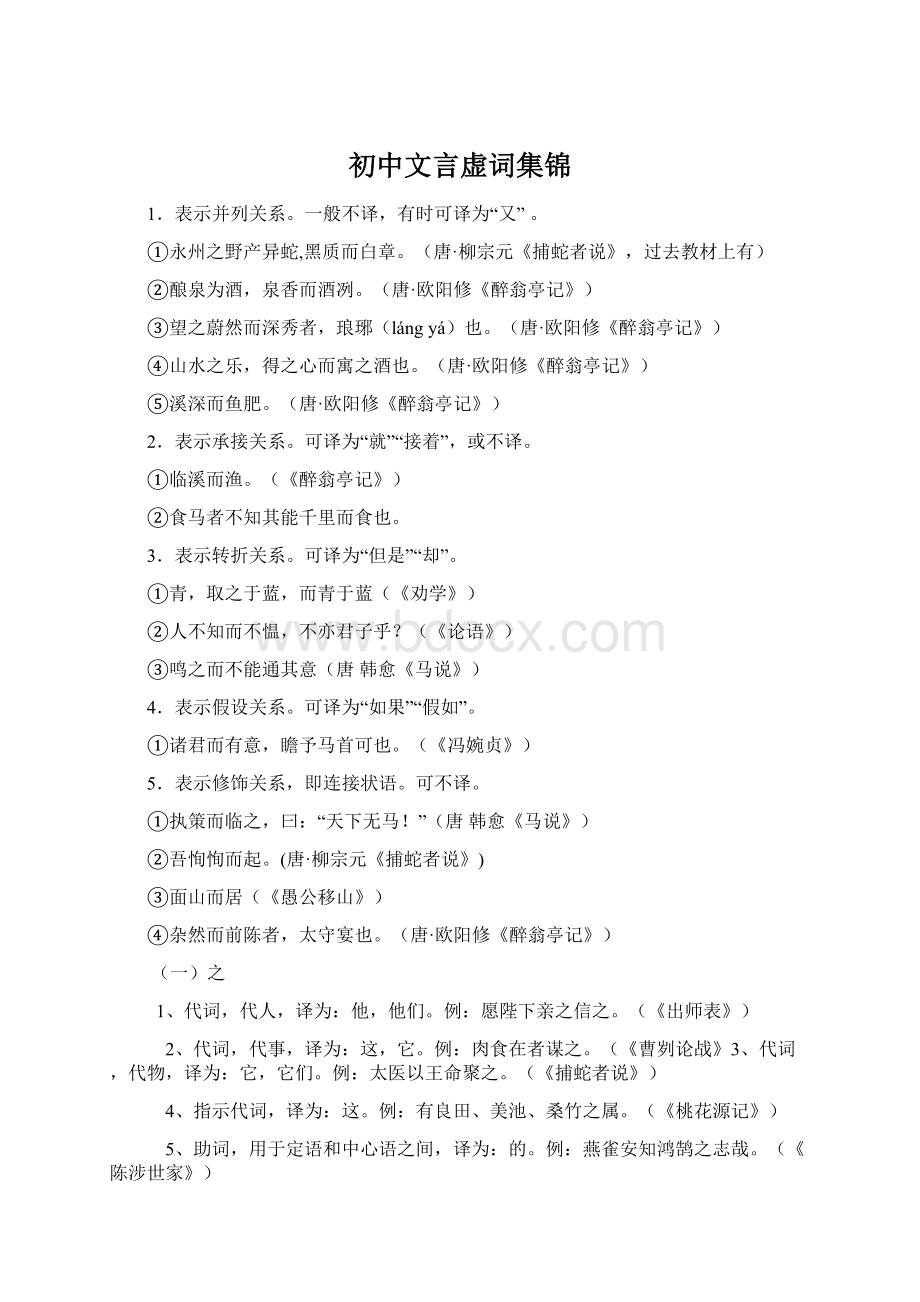

初中文言虚词集锦

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又” 。

①永州之野产异蛇,黑质而白章。

(唐·柳宗元《捕蛇者说》,过去教材上有)

②酿泉为酒,泉香而酒冽。

(唐·欧阳修《醉翁亭记》)

③望之蔚然而深秀者,琅琊(lángyá)也。

(唐·欧阳修《醉翁亭记》)

④山水之乐,得之心而寓之酒也。

(唐·欧阳修《醉翁亭记》)

⑤溪深而鱼肥。

(唐·欧阳修《醉翁亭记》)

2.表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

①临溪而渔。

(《醉翁亭记》)

②食马者不知其能千里而食也。

3.表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

②人不知而不愠,不亦君子乎?

(《论语》)

③鸣之而不能通其意(唐韩愈《马说》)

4.表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)

5.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①执策而临之,曰:

“天下无马!

”(唐韩愈《马说》)

②吾恂恂而起。

(唐·柳宗元《捕蛇者说》)

③面山而居(《愚公移山》)

④杂然而前陈者,太守宴也。

(唐·欧阳修《醉翁亭记》)

(一)之

1、代词,代人,译为:

他,他们。

例:

愿陛下亲之信之。

(《出师表》)

2、代词,代事,译为:

这,它。

例:

肉食在者谋之。

(《曹刿论战》3、代词,代物,译为:

它,它们。

例:

太医以王命聚之。

(《捕蛇者说》)

4、指示代词,译为:

这。

例:

有良田、美池、桑竹之属。

(《桃花源记》)

5、助词,用于定语和中心语之间,译为:

的。

例:

燕雀安知鸿鹄之志哉。

(《陈涉世家》)

6、助词,用于主谓结构之间,无实在意义,不译。

例:

虽我之死,有子存焉。

(《愚公移山》)

7、助词,作宾语倒装标志,无实在意义,不译。

例:

何陋之有。

(《陋室铭》)

8、助词,用于凑足音节,无实意,不译。

例:

公将鼓之。

(《曹刿论战》)

9、动词,作谓语,译为:

去,往。

例:

吾欲之南海。

(《为学》) / 辍耕之垄上(《陈涉世家》)

(二)其

(1)代词,这,这个:

其人视端容寂 (《核舟记》)

(2)代词,那个:

其船背稍夷 (《核舟记》)

(3)代词,他(她、它)(的):

其夫呓语 (《口技》) / 并自为其名

(4)代词,其中,其中的:

不能指其一端 (《口技》) (5)助词,表反问,难道:

其真无马邪 (《马说》) (6)助词,表推测,恐怕:

其真不知马也 (《马说》) (7)助词,加重语气:

安陵君其许寡人 (8)大概:

其恕乎

(9)在“如„„何”前面,加强反问语气:

其如土石何?

(三)以

1、介词,与后面的词或短语一起构成介宾短语,充当状语或补语,其译意较多。

①译为:

把,拿。

例:

医之好治不病以为功。

(《扁鹊见蔡桓公》)

②译为:

用,拿。

例:

以刀劈狼首。

(《狼》)

③译为:

凭,靠。

例:

何以战。

(《曹刿论战》)

④译为:

根据,按。

例:

策之不以其道。

(《马说》)

⑤译为:

因为。

例:

不以物喜,不以已悲。

(《岳阳楼记》) 2、作连词,表示顺承、目的、结果等。

①可译为:

来,而。

例:

属予作文以记之„„(《岳阳楼记》) ②也可译为:

以致。

例:

恐托付不效,以伤先帝之明。

(《出师表》)

3、作副词,表示时间,译为:

已,已经。

例:

固以怪之矣。

(《陈涉世家》)

4、动词,用作谓语,译为:

以为,认为。

例:

愚以为宫中之事„„(《出师表》)(注:

此处作实词)

(四)于

1. 表示对象,译为“对,对于,向”。

例:

贫者语于富者曰。

(《为学》)

2. 表示处所,译为“在,从”。

例:

苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

(《出师表》)

3. 表示对象,译为“与,跟,同”。

例:

身长八尺,每自比于管仲、乐毅。

(《隆中对》)

4. 表示处所,译为“到”。

例:

指通豫南,达于汉阴。

箕畚运于渤海之尾。

(《愚公移山》)

5. 放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比”。

例:

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

(《鱼我所欲也》

而

1、作连词,表示并列、顺承、转折、假设关系。

①表示并列关系,译为:

并且,而且。

例:

敏而好学,不耻下问。

(《论语》十则)

②表示顺承关系,译为:

就,然后。

例:

一鼓作气,再而衰,三而竭。

(《曹刿论战》)

③表示转折关系,译为:

但,却,可是。

例:

千里马常有而伯乐不常有。

(《马说》)

④表示假设关系,译为:

如果,假如。

例:

而吾蛇尚存,„„(《捕蛇者说》)

2、副词,常依附在表示时间的词语后面,无实意,一般不译。

例:

既而儿醒,大啼。

(《口技》)

(六)则

1.连词

(1)表示承接关系,可译为“就”。

:

居庙堂之高则忧其民。

(《岳阳楼记》)学而不思则罔

(2)表示假设关系,可译为“如果”,“那么”。

例:

万众则不辩礼义而受之。

(《鱼我所欲也》)/ 诚如是,则霸业可成。

(《出师表》)/ 入则无法家拂士 / 然则北通巫峡

(3)表示转折关系,可译为“却”。

例:

余则蕴袍敝衣处其间。

(《送东阳马生序》)

2.表示判断:

可译为“就是”。

例:

此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)

(七)者 1.代词

(1)指人、事、物、时间、地点等,可译为“„„的人”、“„„的东西”、“„„的事情”、“„„的原因”等。

例:

京中有善口技者。

(的人)(《口技》) / 可爱者甚蕃。

(的花)(《爱莲说》)

(2)在数词后表示几种人、几件事或几样东西。

可译为“个”、“样”、“项”。

例:

或异二者之为。

(《岳阳楼记》)

7

(3)用在“今”“昔”等时间词后,可译为“„„的时候”。

例:

卿今者才略,非复吴下阿蒙。

(《孙权劝学》)

2.助词

用在判断句或陈述句的主语后,表示停顿,不译。

例:

吴广者,阳夏人也。

(“者”与“也”配合,表判断,不译)(《陈涉世家》) / 北山愚公者,年且九十。

(“者”用在陈述句的主语后,表停顿。

)(《愚公移山》)

(八)也

1.句末语气词,表判断,可不译。

例:

陈胜者,阳城人也,字涉。

(《陈涉世家》)

2.句末语气词,表陈述语气,可不译。

例:

食马者不知其能千里而食也。

(《马说》)

3.句末语气词,表感叹语气,可译为“啊”等。

此诚危急存亡之秋也。

(《出师表》)

4.句末语气词,与“和”等词对应,表疑问语气,可译为“呢”。

例:

若为人佣耕,何富贵也?

(《陈涉世家》)

5.句中语气词,表示语气的停顿,以引起下文。

例:

余闻之也久。

(《伤仲永》)

(九)焉

1. 疑问代词,可译为“哪里”。

例:

且焉置土石?

(《愚公移山》)

移山》)

(2)表示让步,可译为“尚且”、“还”。

例:

且欲与常马等不可得。

(《马说》)

(3)表示并列或递进,可译为“和”、“而且”、“并且”。

例:

盖余之勤且艰若此。

(《送东阳马生序》)

(十二)乃

1.副词

(1)可译为“竟然”。

例:

乃不知有汉,无论魏晋。

(《桃花源记》)见渔人,乃大惊

(2)可译为“于是”、“才”、“就”。

例:

乃重修岳阳楼。

(于是,就)(《岳阳楼记》) / 乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

(才)(《狼》) / 蒙乃使就学

2.判断词,可译为“是”、“就是”。

当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)

3.第二人称代词,可译为“你”、“你的”。

例:

家祭无忘告乃翁。

(《示儿》)

(十四)乎

1.语气助词

(1)表疑问语气,可译为“呢”。

例:

子墨子曰:

“然,胡不已乎?

”(《公输》)

(2)表反问,可译为“吗”。

例:

学而时习之,不亦说乎?

(《论语》十则)

(3)表推测,可译为“吧”。

例:

览物之情,得无异乎!

(《岳阳楼记》)

(4)表感叹,可译为“啊”。

例:

嗟乎!

燕雀安知鸿鹄之志哉!

(《陈涉世家》)

2.介词,引出动作行为发出的处所,相当于“于”。

例:

醉翁至于不在酒,在乎山水之间也。

(《醉翁亭记》)

(十五)所

1. 与动词结合,组成名词性短语,表示“„„的人”、“„„的事物”、“„„的情况”。

例:

此人一一为具言所闻。

(“所闻”即“所知道的事情”)(《桃花源记》)

2. “所”和“以”连用。

(1)“所以”表示原因,可译为“„„的原因”。

例:

此先汉所以兴隆也。

(《出师表》)

(2)“所以”表示手段或凭借,可译为“用什么方法”、“用这些来”。

例:

吾知所以距子矣。

(《公输》)/ 所以动心忍性。

(“所以”:

用这些来)(《生于忧患,死于安乐》)

3.与“为”相呼应,构成“为„„所„„”的结构,表被动。

例:

而二虫尽为所吞。

(“为„„所„„”可译为“被„„吞掉”) (《童趣》)

4. 用作名词,意思是“地方”、“处所”。

例:

欲至何所。

(《宋定伯捉鬼》)

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 初中 文言 虚词 集锦

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

1212中级汽车维修工考试试题三.docx

1212中级汽车维修工考试试题三.docx