内环境稳态的重要性.docx

内环境稳态的重要性.docx

- 文档编号:6987763

- 上传时间:2023-01-15

- 格式:DOCX

- 页数:17

- 大小:381.83KB

内环境稳态的重要性.docx

《内环境稳态的重要性.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内环境稳态的重要性.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

内环境稳态的重要性

内环境稳态的重要性

问题探讨

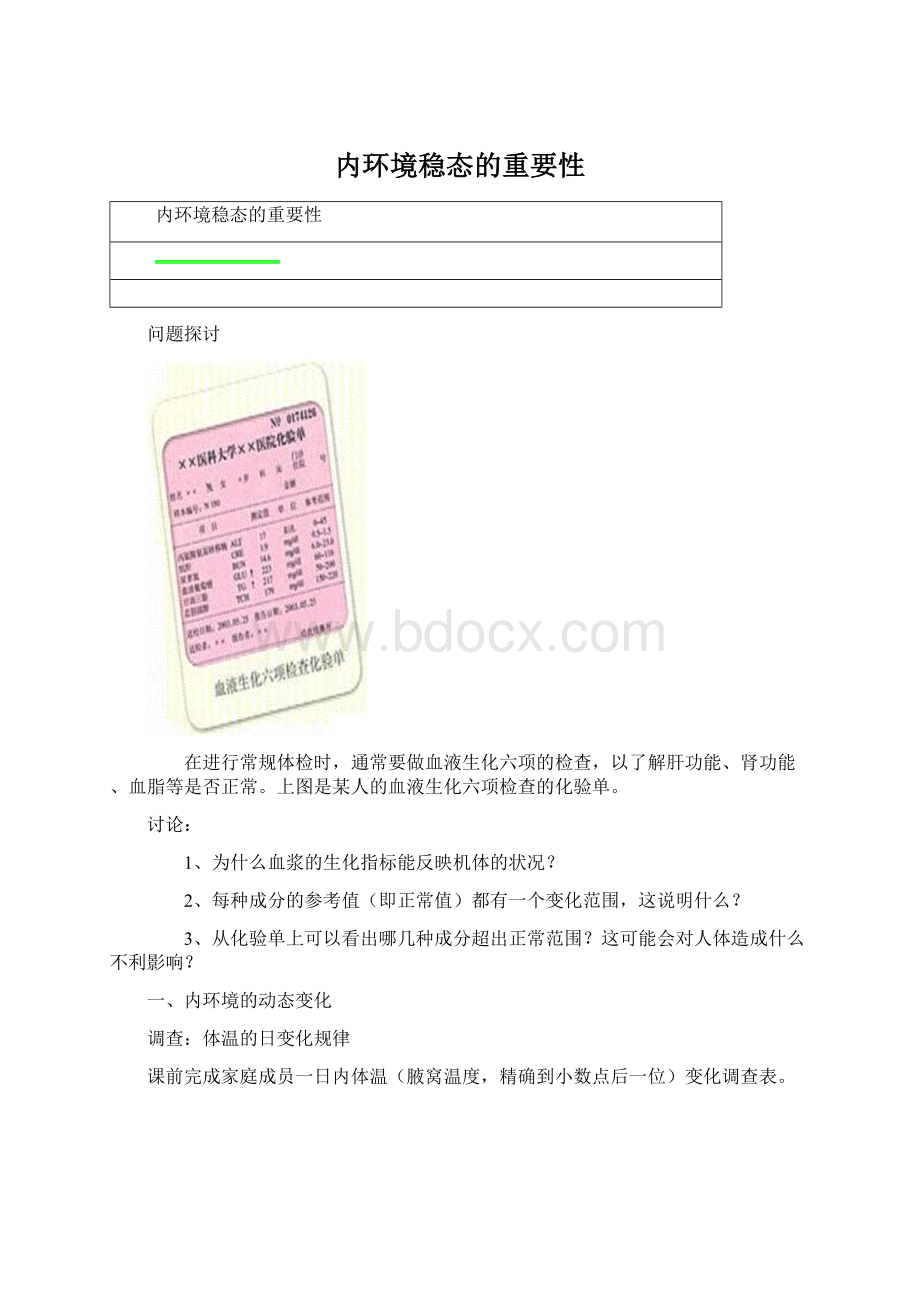

在进行常规体检时,通常要做血液生化六项的检查,以了解肝功能、肾功能、血脂等是否正常。

上图是某人的血液生化六项检查的化验单。

讨论:

1、为什么血浆的生化指标能反映机体的状况?

2、每种成分的参考值(即正常值)都有一个变化范围,这说明什么?

3、从化验单上可以看出哪几种成分超出正常范围?

这可能会对人体造成什么不利影响?

一、内环境的动态变化

调查:

体温的日变化规律

课前完成家庭成员一日内体温(腋窝温度,精确到小数点后一位)变化调查表。

思考以下问题,得出结果和结论。

1、不同家庭成员的体温完全一致吗?

这说明了什么?

2、和其他同学交流调查结果,比较班级中同一年龄同一性别同学的体温数据,可以得出什么结论?

3、将体温变化情况与当地实际气温日变化大致情况进行对比,结果如何?

人的体温是指人身体内部的温度。

由于身体内部的温度不容易测量,所以临床上常以口腔、腋窝和直肠的温度来代表体温。

正常人的口腔温度为36.7~37℃(平均为37.2℃),腋窝温度为36.0~37.4℃(平均为36.8℃),直肠温度为36.9~37.9℃(平均为37.5℃)。

其中直肠温度最接近人体内部的温度,但测量不方便,因此大多采用腋下和口腔测量。

体温指的是身体内部的温度,即内环境的温度,而上述的三种方法测出的都是体表温度,用于代替体温。

1、同一个人的体温昼夜有差别,不超过一度。

2、不同年龄的人体温有差异,年轻者体温高于年老者。

3、体温会有个体差异。

4、体温会因活动量的改变而改变。

因此被试者应处于平静状态中进行测量。

思考:

1、体温恒定是不是体温维持一个数值?

2、体温恒定的意义是什么?

3、恒定的体温是怎样影响新陈代谢的呢?

答:

1、体温相对恒定是指体温在一个范围内变动。

2、体温恒定是生命活动进行的必要条件。

3、恒温动物能摆脱环境的限制,无论天气如何,只要体温恒定就能进行代谢活动。

相对恒定的体温可以保证酶在最适温度下发挥催化作用。

二、对稳态调节机制的认识

思考:

稳态是怎样实现的?

内环境稳态是在神经调节和体液调节的共同作用下,通过机体各种器官、系统分工合作、协调统一而实现的。

神经——体液——免疫调节网络,是机体维持稳态的主要调节机制。

稳态破坏→生病状态。

三、内环境稳态的重要意义

是机体进行正常生命活动的必要条件,为机体细胞提供适宜的理化环境,保证细胞的各种酶促反应和生理功能才能正常进行,同时内环境也可为细胞提供营养物质,并接受来自细胞的代谢产物。

四、实验(生物体维持pH稳定的机制)讨论分析

1、生物材料加入HCl或NaOH后pH的变化更像缓冲液。

2、缓冲液加入少量酸碱后,pH变化不明显。

原因是磷酸缓冲液中含有NaH2PO4/Na2HPO4,其中NaH2PO4溶液呈酸性,当加入少量NaOH时,可以中和OH-;Na2HPO4溶液呈碱性,当加入少量HCl时,可以中和H+。

水溶液则不同,因而加入酸碱后,pH变化明显。

3、生物材料中含有缓冲对NaH2PO4/Na2HPO4、H2CO3/NaHCO3等,它们能够对酸碱度的变化起缓冲作用。

此外,机体还可以通过对生理活动进行调节来维持pH稳定。

例如,当机体剧烈运动时,肌肉中会产生大量的乳酸和碳酸。

乳酸进入血液后,可与血液中的碳酸氢钠发生作用,生成乳酸钠和碳酸。

碳酸是一种弱酸,可以分解成CO2和水。

血液中的CO2增多会刺激呼吸中枢,使呼吸运动增强,增加通气量,从而将CO2排出体外,所以对血液的pH影响不大。

当乳酸钠进入血液后,与血液中的碳酸发生作用,形成碳酸氢盐,过多的碳酸氢盐可以由肾脏排出。

这样由于血液中缓冲物质的调节作用,以及机体的调节作用,可以使血液的酸碱度维持相对稳定。

总结:

概念图

课堂训练

例1、从事高温作业的人,应多喝一些淡盐水,是为了( )

A.维持水分的代谢平衡

B.降温、维持体温恒定

C.维持内环境成分的相对稳定

D.提高体内的免疫力

答案:

C

例2、下列不是由于人体内环境成分发生明显变化而引起的病症是( )

A.浮肿 B.手足抽搐

C.贫血 D.尿毒症

答案:

C

例3、长期营养不良,血浆蛋白质降低,会引起组织水肿,其原因是( )

A.血浆渗入组织的速度降低

B.组织液回渗的速率降低

C.淋巴生成速率降低

D.淋巴循环受阻

答案:

B

例4、肾小管与其周围毛细血管之间的水分交换是通过渗透作用完成的。

如果流经肾小管的原尿中,葡萄糖浓度明显增高,并且不能完全被肾小管吸收,那么,最终排出的尿液量将会( )

A.增加 B.减少

C.不变 D.不能确定

答案:

A

例5、某人患急性肠胃炎引起腹泻,医生给予补充生理盐水,其首要目的是( )

A.提供能量 B.供给营养

C.维持内环境水分稳定 D.维持内环境无机盐稳定

答案:

C

内环境稳态的重要性

主讲:

黄冈中学生物高级教师 童金元

问题探讨

在进行常规体检时,通常要做血液生化六项的检查,以了解肝功能、肾功能、血脂等是否正常。

上图是某人的血液生化六项检查的化验单。

讨论:

1、为什么血浆的生化指标能反映机体的状况?

2、每种成分的参考值(即正常值)都有一个变化范围,这说明什么?

3、从化验单上可以看出哪几种成分超出正常范围?

这可能会对人体造成什么不利影响?

一、内环境的动态变化

调查:

体温的日变化规律

课前完成家庭成员一日内体温(腋窝温度,精确到小数点后一位)变化调查表。

思考以下问题,得出结果和结论。

1、不同家庭成员的体温完全一致吗?

这说明了什么?

2、和其他同学交流调查结果,比较班级中同一年龄同一性别同学的体温数据,可以得出什么结论?

3、将体温变化情况与当地实际气温日变化大致情况进行对比,结果如何?

人的体温是指人身体内部的温度。

由于身体内部的温度不容易测量,所以临床上常以口腔、腋窝和直肠的温度来代表体温。

正常人的口腔温度为36.7~37℃(平均为37.2℃),腋窝温度为36.0~37.4℃(平均为36.8℃),直肠温度为36.9~37.9℃(平均为37.5℃)。

其中直肠温度最接近人体内部的温度,但测量不方便,因此大多采用腋下和口腔测量。

体温指的是身体内部的温度,即内环境的温度,而上述的三种方法测出的都是体表温度,用于代替体温。

1、同一个人的体温昼夜有差别,不超过一度。

2、不同年龄的人体温有差异,年轻者体温高于年老者。

3、体温会有个体差异。

4、体温会因活动量的改变而改变。

因此被试者应处于平静状态中进行测量。

思考:

1、体温恒定是不是体温维持一个数值?

2、体温恒定的意义是什么?

3、恒定的体温是怎样影响新陈代谢的呢?

答:

1、体温相对恒定是指体温在一个范围内变动。

2、体温恒定是生命活动进行的必要条件。

3、恒温动物能摆脱环境的限制,无论天气如何,只要体温恒定就能进行代谢活动。

相对恒定的体温可以保证酶在最适温度下发挥催化作用。

二、对稳态调节机制的认识

思考:

稳态是怎样实现的?

内环境稳态是在神经调节和体液调节的共同作用下,通过机体各种器官、系统分工合作、协调统一而实现的。

神经——体液——免疫调节网络,是机体维持稳态的主要调节机制。

稳态破坏→生病状态。

三、内环境稳态的重要意义

是机体进行正常生命活动的必要条件,为机体细胞提供适宜的理化环境,保证细胞的各种酶促反应和生理功能才能正常进行,同时内环境也可为细胞提供营养物质,并接受来自细胞的代谢产物。

四、实验(生物体维持pH稳定的机制)讨论分析

1、生物材料加入HCl或NaOH后pH的变化更像缓冲液。

2、缓冲液加入少量酸碱后,pH变化不明显。

原因是磷酸缓冲液中含有NaH2PO4/Na2HPO4,其中NaH2PO4溶液呈酸性,当加入少量NaOH时,可以中和OH-;Na2HPO4溶液呈碱性,当加入少量HCl时,可以中和H+。

水溶液则不同,因而加入酸碱后,pH变化明显。

3、生物材料中含有缓冲对NaH2PO4/Na2HPO4、H2CO3/NaHCO3等,它们能够对酸碱度的变化起缓冲作用。

此外,机体还可以通过对生理活动进行调节来维持pH稳定。

例如,当机体剧烈运动时,肌肉中会产生大量的乳酸和碳酸。

乳酸进入血液后,可与血液中的碳酸氢钠发生作用,生成乳酸钠和碳酸。

碳酸是一种弱酸,可以分解成CO2和水。

血液中的CO2增多会刺激呼吸中枢,使呼吸运动增强,增加通气量,从而将CO2排出体外,所以对血液的pH影响不大。

当乳酸钠进入血液后,与血液中的碳酸发生作用,形成碳酸氢盐,过多的碳酸氢盐可以由肾脏排出。

这样由于血液中缓冲物质的调节作用,以及机体的调节作用,可以使血液的酸碱度维持相对稳定。

总结:

概念图

课堂训练

例1、从事高温作业的人,应多喝一些淡盐水,是为了( )

A.维持水分的代谢平衡

B.降温、维持体温恒定

C.维持内环境成分的相对稳定

D.提高体内的免疫力

答案:

C

例2、下列不是由于人体内环境成分发生明显变化而引起的病症是( )

A.浮肿 B.手足抽搐

C.贫血 D.尿毒症

答案:

C

例3、长期营养不良,血浆蛋白质降低,会引起组织水肿,其原因是( )

A.血浆渗入组织的速度降低

B.组织液回渗的速率降低

C.淋巴生成速率降低

D.淋巴循环受阻

答案:

B

例4、肾小管与其周围毛细血管之间的水分交换是通过渗透作用完成的。

如果流经肾小管的原尿中,葡萄糖浓度明显增高,并且不能完全被肾小管吸收,那么,最终排出的尿液量将会( )

A.增加 B.减少

C.不变 D.不能确定

答案:

A

例5、某人患急性肠胃炎引起腹泻,医生给予补充生理盐水,其首要目的是( )

A.提供能量 B.供给营养

C.维持内环境水分稳定 D.维持内环境无机盐稳定

答案:

C

同步测试

一、单项选择题

1、内环境稳态调节机制的现代观点是( )

A.神经调节 B.体液调节

C.神经—体液调节 D.神经—体液—免疫调节

2、下列有关稳态生理意义的叙述,错误的是( )

A.稳态有利于酶促反应的正常运行

B.稳态是机体进行正常生命活动的必要条件

C.当稳态遭到破坏时,可导致疾病发生

D.当血液的成分稳定时,人一定不会发生疾病

3、高温环境中劳动,口渴难耐时,内环境渗透压会如何变化?

应对措施是什么?

( )

A.渗透压升高;补充淡盐水

B.渗透压升高;大量补充清水

C.渗透压降低;补充生理盐水

D.渗透压不变;补充葡萄糖溶液恢复体力

4、食物中过多的酸性物质被肠道吸收进入血液后,血浆的pH不会发生大的变化。

其主要原因是( )

A.与血浆中的强碱中和

B.很快排出体内

C.H2CO3/NaHCO3等缓冲物质的调节作用

D.形成Na2CO3排出体外

5、高等动物细胞内产生的CO2排出体外的途径是( )

A.细胞→内环境→循环系统→呼吸系统→体外

B.细胞→内环境→呼吸系统→循环系统→体外

C.细胞→循环系统→内环境→呼吸系统→体外

D.细胞→循环系统→呼吸系统→内环境→体外

6、人体在剧烈运动以后,你预测血浆中的pH将会发生什么变化,并解释其原因( )

A.pH略有下降,原因是骨骼肌无氧呼吸时产生的乳酸进入血浆,乳酸是酸性物质

B.pH不变,原因是骨骼肌无氧呼吸产生的乳酸不会进入血浆

C.pH升高,原因是骨骼肌产生的乳酸进入血浆后与血浆中的Na+结合形成乳酸钠,乳酸钠是碱性的

D.pH略有下降,原因是骨骼肌无氧呼吸的中间产物——丙酮酸进入血浆后造成的

7、当病人肾功能衰竭时,就会出现尿毒症,最终因此而死亡。

这一事实不能说明( )

A.人体维持稳态的调节能力是有一定限度的

B.内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件

C.稳态让每一器官共享,又靠所有器官共建

D.神经—体液—免疫调节只是稳态维持的辅助机制

8、在血液生化六项检查的化验单上,每种成分的参考值即正常值都有一个变化范围,对此,不正确的理解是( )

A.内环境稳态不是恒定不变,可在一定范围内波动

B.内环境稳态是一种动态的相对的稳定状态

C.年龄、性别等个体差异会导致内环境的成分和含量存在着一定差异

D.该变化范围主要考虑了化验结果的误差

9、在维持内环境稳态上不起作用的是( )

A.肝根据体内需要增加或减少释放进入血液中的葡萄糖量

B.肺根据需要按一定速率呼出和吸入O2和CO2

C.肾把代谢终产物不断排出体外

D.红骨髓源源不断地造出新的血细胞

10、人体内环境必须保持相对稳定状态,才能保证组织细胞正常的生命活动。

下列各项生理活动中,与内环境的相对稳定无直接关系的是( )

A.食物残渣形成粪便排出体外

B.血液中二氧化碳浓度升高使呼吸加快

C.血液运输养料和废物

D.尿液和汗液的排出

隐藏提示

提示:

1、目前普遍认为,神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

2、细胞的代谢过程是由细胞内众多复杂的化学反应组成的,完成这些反应需要各种物质和酶;内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

3、高温环境中劳动,由于出汗过多,致使内环境渗透压升高,引起口渴,应补充淡盐水以维持内环境渗透压的稳定。

4、当食物中过多的酸性物质被肠道吸收进入血液后,就会与血液中的缓冲物质H2CO3/NaHCO3中的NaHCO3反应,生成碳酸,碳酸不稳定分解成二氧化碳和水,二氧化碳通过呼吸作用被排出体外,从而维持血浆pH的稳定。

5、细胞有氧呼吸产生的CO2首先进入组织液,然后通过循环系统和呼吸系统排出体外。

6、人体在剧烈运动时,会进行一定的无氧呼吸并产生少量乳酸进入血浆,血浆中尽管有缓冲物质发挥作用,但血浆的pH仍然在一定范围内稍有下降。

7、内环境稳态是一种动态的相对的稳定状态,神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制;人体维持稳态的能力是有一定限度的,当病人肾功能衰竭时,大量的代谢废物不能排出体外,致使稳态失衡危及生命。

8、化验单上每种成分的正常值都有一个变化范围,说明人体稳态是一个相对稳定的状态,在一定范围内波动;人的年龄、性别等个体差异会导致内环境的成分和含量存在着一定差异。

9、血糖调节过程中,肝糖原的分解与合成与肝脏有关;人体通过肺吸入氧气排出二氧化碳;肾脏在水、盐调节中起重要作用,血细胞不属于内环境的成分。

10、食物残渣形成粪便排出体外这与人体内的外环境——消化道有关,其余各项都与内环境有关。

二、简答题

11、根据下面人体体液分布及物质交换示意图回答问题:

(1)水由消化道进入A,即过程b是以__________方式进行的。

(2)人体细胞的内环境包括图中的__________(只写字母),其中A中的水以__________的形式进入消化道。

(3)A中代谢废物的排出途径除图中表示的外,还应有__________。

A和B的交换是通过__________进行的。

(4)过程d和e物质交换方向的不同处在于:

前者__________,后者__________。

(5)过程d和c依次表示水分的__________作用。

(6)E与A相比,E中不含有的成分是__________。

隐藏答案

11、

(1)渗透

(2)A、B、D 消化液

(3)皮肤 毛细血管壁

(4)双向 单向

(5)渗透作用和重吸收

(6)大分子蛋白质

解析:

本题考查内环境稳态与消化、呼吸、循环、排泄系统的功能联系;血浆与组织液之间双向渗透,组织液与淋巴、淋巴与血浆都是单向的;原尿与血浆相比,原尿中不含大分子的蛋白质。

12、请根据提供的实验材料和用具,回答相关的问题:

一、实验材料和用具:

家兔的血浆适量、蒸馏水、预先配制的缓冲液、量筒、试管若干支、Na2CO3溶液、乳酸、pH试纸。

步骤

A组试管

B组试管

1号

2号

3号

1号

2号

3号

①

?

缓冲溶液

血浆

?

缓冲溶液

血液

②

滴加等量的Na2CO3溶液

?

③

记录结果

记录结果

预测结果

?

?

结论

?

?

二、实验流程

(1)步骤①中向1号试管加入__________

(2)步骤②中向B组3支试管中加入__________

(3)预测结果:

A组:

________________________________________。

B组:

________________________________________。

(4)从以上实验结果分析,可以得出的结论是____________________。

隐藏答案

12、

(1)蒸馏水

(2)乳酸

(3)试管1pH变化明显,pH明显上升;2、3号试管pH变化不明显 试管1pH变化明显,pH明显下降;2、3号试管pH变化不明显。

(4)蒸馏水不具有缓冲作用,为对照组;人工配制的缓冲溶液具有缓冲作用;动物血浆与缓冲溶液一样具有缓冲作用,说明其成分中含有缓冲物质。

解析:

本题是一个实验设计题,在实验设计题中除了要研究的变量是可变的之外,其他的条件必须保持相同。

在实验过程中要遵循对照原则、单一变量原则和等量原则。

对结果的分析一定要到位,把现象与结论一起总结出来。

课外拓展

发热既体温高于正常值。

正常人体温在一个狭小范围内有所波动,如口温波动在36.0~37.0℃之间,以凌晨0~4时最低,下午5~7时最高,差异在正负1.0℃左右。

妇女月经前期、妊娠期、精神紧张以及剧烈运动,都会出现一些体温升高现象。

受情绪影响体温可升高2℃,5公里长跑后体温可达40~41℃,这些均属生理现象。

病理条件下的发热主要是由各种病原体感染引起的,如流感、肺炎、伤寒、疟疾等引起的发热。

也可以是非感染性疾病引起的发热,像中暑、恶性肿瘤、白血病等引起的发热。

调节产热、散热的中枢称体温调节中枢,位于下丘脑。

体温调节中枢类似于恒温器,正常时体温值稳定在37℃水平上(调定点),若实际体温高于或低于此值,中枢会加强散热或产热活动来保持体温正常。

发热的根本原因在于致热原以某种方式使调定点上移。

如调定点由37℃升高时,体内出现产热为散热反应(如出汗)。

一定限度内的发热是人体抵抗疾病的生理性防御反应。

此时白细胞生成增多,肝脏的解毒功能增强,物质代谢速度加快,有利于人体战胜疾病。

但发热过高或过久会使人体各个系统和器官的功能以及代谢发生严重障碍。

小儿体温超过41℃时,脑细胞就可能遭受损伤,甚至出现抽搐,并逐步丧失调节体温的能力。

发热时人体营养物质的消耗增加,加上食物的消化吸收困难,长期下去可引起人体瘦,蛋白质及维生素缺乏,以及一系列的继发性病变。

所以过高过久的发热是对人体不利的。

因此遇到高热病人应及时采用退热措施,并立即请医生诊断、治疗。

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 内环境 稳态 重要性

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

对中国城市家庭的教育投资行为的理论和实证研究.docx

对中国城市家庭的教育投资行为的理论和实证研究.docx