虚劳.docx

虚劳.docx

- 文档编号:3556154

- 上传时间:2022-11-23

- 格式:DOCX

- 页数:15

- 大小:28.66KB

虚劳.docx

《虚劳.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《虚劳.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

虚劳

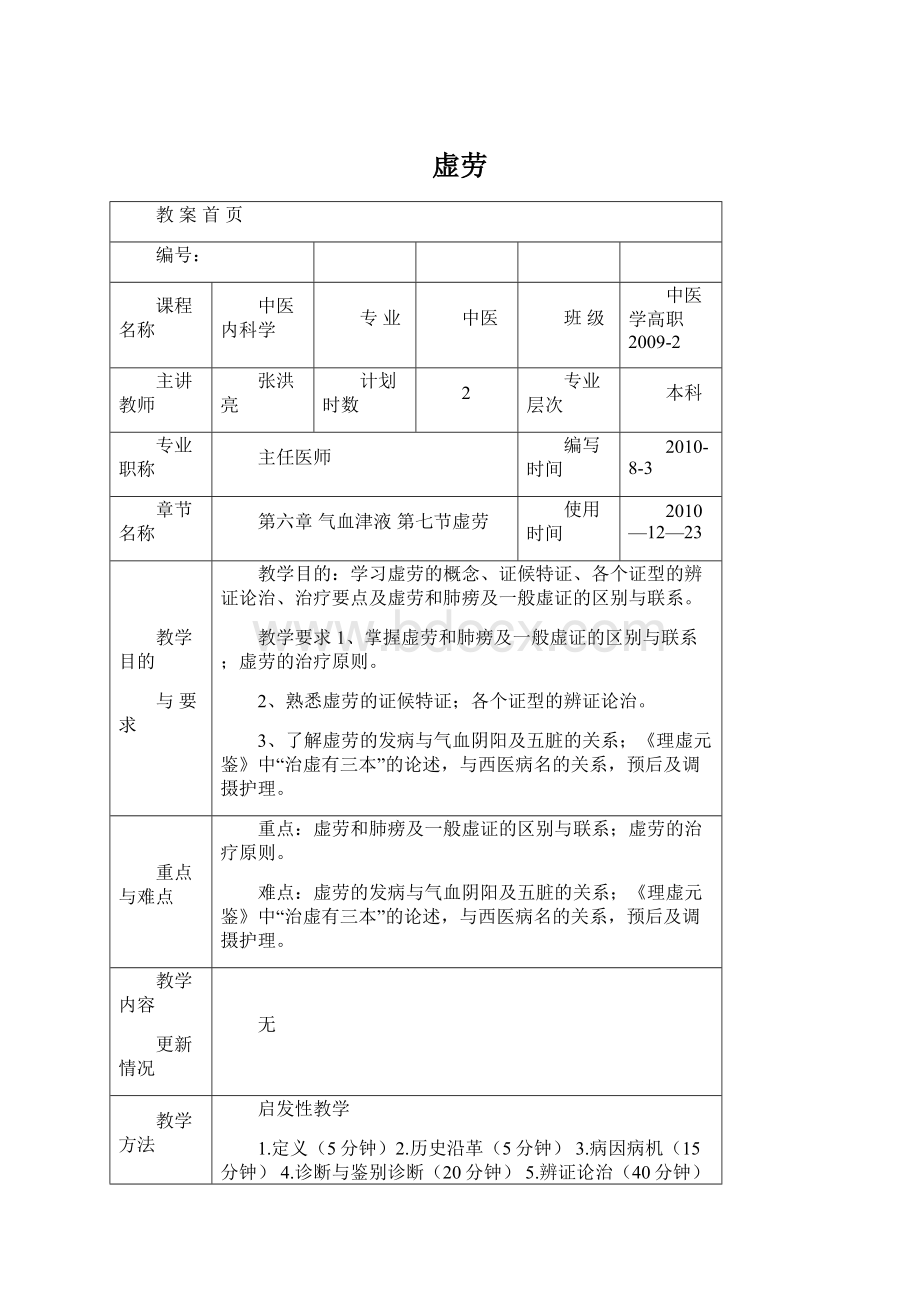

教案首页

编号:

课程名称

中医内科学

专业

中医

班级

中医学高职2009-2

主讲教师

张洪亮

计划时数

2

专业层次

本科

专业职称

主任医师

编写时间

2010-8-3

章节名称

第六章气血津液第七节虚劳

使用时间

2010—12—23

教学目的

与要求

教学目的:

学习虚劳的概念、证候特证、各个证型的辨证论治、治疗要点及虚劳和肺痨及一般虚证的区别与联系。

教学要求1、掌握虚劳和肺痨及一般虚证的区别与联系;虚劳的治疗原则。

2、熟悉虚劳的证候特证;各个证型的辨证论治。

3、了解虚劳的发病与气血阴阳及五脏的关系;《理虚元鉴》中“治虚有三本”的论述,与西医病名的关系,预后及调摄护理。

重点与难点

重点:

虚劳和肺痨及一般虚证的区别与联系;虚劳的治疗原则。

难点:

虚劳的发病与气血阴阳及五脏的关系;《理虚元鉴》中“治虚有三本”的论述,与西医病名的关系,预后及调摄护理。

教学内容

更新情况

无

教学方法

组织安排

启发性教学

1.定义(5分钟)2.历史沿革(5分钟)3.病因病机(15分钟)4.诊断与鉴别诊断(20分钟)5.辨证论治(40分钟)6.预防调摄(5分钟)7.结语(5分钟)8.临证备要(5分钟)

教学手段

口述与板书结合

基本教材

和参考书

基本教材:

普通高等教育中医药类规划教材—中医内科学(六版)

参考书:

1.高等中医院校教学参考丛书—中医内科学。

2.面向21世纪课程教材—中医内科学。

集体备课

教研室

审查意见

同意使用

虚劳

一、教学目的:

学习虚劳的概念、证候特证、各个证型的辨证论治、治疗要点及虚劳和肺痨及一般虚证的区别与联系。

二、教学要求

1、掌握虚劳和肺痨及一般虚证的区别与联系;虚劳的治疗原则。

2、熟悉虚劳的证候特证;各个证型的辨证论治。

3、了解虚劳的发病与气血阴阳及五脏的关系;《理虚元鉴》中“治虚有三本”的论述,与西医病名的关系,预后及调摄护理。

三、教学内容

1、虚劳是多种慢性衰弱性症候发展到较重阶段的总称。

简述历代对本病在理论、治疗上认识的发展。

2、虚劳的证候特证是出现脏腑气血阴阳亏损的一系列症状,且病程较长,久虚不复。

3、虚劳可由禀赋薄弱,烦劳过度,饮食不节,大病久病,误治失治等多种原因所导致。

病机主要是五脏气血阴阳的亏损。

4、虚劳的诊断及其与肺痨、一般虚证的鉴别及联系。

5、虚劳的辨证以气血阴阳为纲,五脏虚证为目,以及在病机上的相互影响。

6、虚劳的治疗以补益为基本原则:

根据病理属性的不同,分别采用益气、养血、滋阴、温阳的治法,并结合五脏病位施治。

7、虚劳的证治有:

⑴肺气虚证,用补益肺气法,补肺汤加减。

⑵心气虚证,用益气养血法,七福饮加减。

⑶脾气虚证,用健脾益气法,加味四君子汤加减。

⑷肾气虚证,用益气补肾法,大补元煎加减:

⑸心血虚证,用补血宁心法,养心汤加减。

⑹肝血虚证,用补血养肝法,四物汤加味。

⑺肺阴虚证,用养阴润肺法,沙参麦冬汤加减:

⑻心阴虚证,用滋阴养心法,天王补心丹加减。

⑼脾胃阴虚证,用养阴和胃,益胃汤加减⑽肝阴虚证,用滋养肝阴法,补肝汤加减,⑾肾阴虚证,用滋补肾阴法,左归丸加减。

⑿心阳虚证,用益气温阳法,保元汤加减。

⒀脾阳虚证,用温中健脾法,附子理中汤加减。

⒁肾阳虚证,用温补肾阳法,右归丸加减。

8、虚劳的预后及调摄护理。

四、重点与难点

重点:

虚劳和肺痨及一般虚证的区别与联系;虚劳的治疗原则。

难点:

虚劳的发病与气血阴阳及五脏的关系;《理虚元鉴》中“治虚有三本”的论述,与西医病名的关系,预后及调摄护理。

五、教学方法

启发性教学

第七节虚劳

【概说】

一、定义:

虚劳又称虚损,是以脏腑亏损,气血阴阳虚衰,久虚不复成劳为主要病机,以五脏虚证为主要临床表现的多种慢性虚弱证候的总称。

涵义:

虚劳涉及的内容很广,可以说是中医内科中范围最广的一个病证。

凡属多种慢性虚弱性疾病,发展至严重阶段,以脏腑气血阴阳亏损为主要表现的病证,均属于本病证的范围。

西医学中多个系统的多种慢性消耗性和功能衰退性疾病,出现类似虚劳的临床表现时,均可参照本节辨证论治。

二、历史沿革:

1、病名:

《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》首先提出了虚劳的病名,详述证因脉治,分阳虚、阴虚、阴阳两虚三类,治疗重在温补脾肾,并提出扶正法邪,祛瘀生新等治法,首倡补虚不忘治实的治疗要点。

2、病因病机:

历代医籍对虚劳的论述甚多。

《素问·通评虚实论》所说的"精气夺则虚"可视为虚证的提纲。

《素问·调经论》所谓"阳虚则外寒,阴虚则内热",进一步说明虚证有阴虚、阳虚的区别,并指明阴虚、阳虚的主要特点。

《诸病源候论·虚劳病诸侯》比较详细地论述了虚劳的原因及各类症状,对五劳、六极、七伤的具体内容作了说明。

五劳指心劳、肝劳、肺劳、脾劳、肾劳七伤指大饱伤脾,大怒气逆伤肝,强力举重,久坐湿地伤肾,形寒,寒饮伤肺,忧愁思虑伤心,风雨寒暑伤形,大恐惧不节伤志六极指气极、血极、筋极、骨极、肌极、精极五脏虚损至极所表现的病证。

3、治则:

《难经·十四难》论述了"五损"的症状,上损及下,下损及上的病势传变,并提出治疗大法。

如"损其肺者益真气,损其心者调其营卫,损其脾者调其饮食,适其寒温,损其肝者缓其中,损其肾者益其精。

金元以后,对虚劳的理论认识及临床治疗都有较大的发展。

如李东垣重视脾胃,长于甘温补中。

朱丹溪重视肝肾,善用滋阴降火。

明代张景岳对阴阳互根的理论作了深刻的阐发,提出相中求阳,阳中求阴"的治则,在治疗肾阴虚、肾阳虚的理论及方药方面有新的发展。

"

李中梓《医宗必读》强调脾、肾在虚劳中的重要性。

汪绚石《理虚元鉴》为虚劳专书,对虚劳的病因、病机、治疗、预防及护理均有较好的论述。

清代吴澄的《不居集》对虚劳的资料作了比较系统的汇集整理,是研究虚劳的一部有价值的参考书。

【病因病机】

一、病因

导致虚劳的原因甚多。

《理虚元鉴·虚证有六因》说:

"有先天之因,有后天之因,有外感之因,有境遇之因,有医药之因",对引起虚劳的原因作了比较全面的归纳,表明多种病因作用于人体,引起脏腑气血阴阳的亏虚,日久不复,均可成为虚劳。

概言之,不外先天、后天两大因素。

结合临床所见,引起虚劳的病因主要有以下五个方面。

1.禀赋薄弱,素质不强

因父母体弱多病,年老体衰,孕育不足,胎中失养,或生后喂养失当,水和精气不充,均可导致先天不足,体质薄弱,易于罹患疾病,并在病后易于久虚不复,使脏腑气血阴阳亏虚日甚,而成为虚劳。

2.烦劳过度,损伤五脏

烦劳过度,因劳致虚,日久成损。

尤以劳神过度及恣情纵欲较为多见。

忧郁思虑,积思不解,所欲未遂等劳伤心神,易使心失所养,脾失健运,心脾损伤,气血亏虚成劳。

而早婚多育,房事不节,频犯手淫等,易使肾精专虚,肾气不足,久则阴阳亏损。

3.饮食不节,损伤脾胃

暴饮暴食,饥饱不调,食有偏嗜,营养不良,饮酒过度等原因,均会导致脾胃损伤,不能化生水谷精微,气血来源不充,脏腑经络失于懦养,日久形成虚劳。

4.大病久病,失于调理

大病,邪气过盛,脏气损伤,耗伤气血阴阳,正气短时难以恢复,加之病后失于调养,每易发展成劳。

久病迁延失治,日久不愈,病情传变日深,损耗人体的气血阴阳,或产后失于调理,正虚难复,均可演变为虚劳。

5.误治失治,损耗精气

由于诊断有误,或选用治法、药物不当,以致精气损伤,既延误治疗,又使阴精或阳气受损,从而导致虚劳。

总之,幼年患虚劳者多以先天为主因,因虚而致病成年以后患病,多属后天失养,劳伤过度,久病体虚成劳。

二、病机

虚劳虽有因虚致病,因病成劳,或因病致虚,久虚不复成劳的不同;

其病理性质——主要为气、血、阴、阳的亏虚

病损——主要在五脏。

由于虚损的病因不一,往往首先导致相关某脏气、血、阴、阳的亏损,但由于五脏互关,气血同源,阴阳互根,所以在病变过程中常互相影响。

一脏受病,累及它脏,气虚不能生血,血虚无以生气气虚者,日久阳也渐衰血虚者,日久阴也不足阳损日久,累及于阴阴虚日久,累及于阳,以致病势日渐发展,而病情趋于复杂。

病变涉及五脏——尤以脾肾为主。

因脾肾为先后天之本,五脏有相互资生和制约的整体关系,在病理情况下可以互为影响转化。

故《难经》有"上损及下,下损及上"的论点。

具体来说,因为虚劳的成因不一,损伤的脏器各有不同,相互之间的影响转化也因此而异,如《医宗金鉴》说:

"阳虚外寒损肺经,阴虚内热从肾损,饮食劳倦自脾成。

"同时,当多脏同病时,由于病情不同,仍有主次之分,亦有始终仅见某一脏器病变,而不病及它脏者。

从阴阳气血的虚损与五脏病变的关系来说,虽然五脏各有阴阳气血,但在生理和病理方面,尚有各自的特殊性,因此,五脏阴阳气血的损伤,也各有不同的重点。

一般来说,

气虚——以肺、脾为主,但病重者每可影响心、肾

血虚——以心、肝为主,并与脾之化源不足有关

阴虚——以肾、肝、肺为主,涉及心、胃

阳虚——以脾、肾为主,重者每易影响到心。

虚劳一般病程较长,多为久病痼疾,症状逐渐加重,短期不易康复。

其转归及预后,与体质的强弱,脾肾的盛衰,能否解除致病原因,以及是否得到及时、正确的治疗、护理等因素有密切关系。

脾肾未衰,元气未败,形气未脱,饮食尚可,无大热,或虽有热而治之能解,无喘息不续,能受补益等,为虚劳的顺证表现——其预后较好。

反之,形神衰惫,肉脱骨痿,不思饮食,泄泻不止,喘急气促,发热难解,声哑息微,或内有实邪而不任攻,或诸虚并集而不受补,舌质淡胖无华或光红如镜,脉象急促细弦或浮大无根,为虚劳的逆证表现——其预后不良。

【诊断】

一、诊断要点

1.临床表现:

多见形神衰败,身体赢瘦,大肉尽脱,食少厌食,心悸气短,自汗盗汗,面容憔悴,或五心烦热,或畏寒肢冷,脉虚无力等症。

若病程较长,久虚不复,症状可呈进行性加重。

2.病史:

具有引起虚劳的致病因素及较长的病史。

3.排除类似病证:

应着重排除其它病证中的虚证。

二、病证鉴别

1.虚劳与肺痨

在唐代以前,尚未将这两种病证加以区分,一般都统括在虚劳之内。

宋代以后,对虚劳与肺痨的区别有了明确的认识。

两者鉴别的要点是:

肺痨系正气不足而被痨虫侵袭所致,主要病位在肺,具有传染性,以阴虚火旺为其病理特点,以咳嗽、咯痰、咯血、潮热、盗汗、消瘦为主要临床症状而虚劳则由多种原因所导致,久虚不复,病程较长,无传染性,以脏腑气、血、阴、阳亏虚为其基本病机,分别出现五脏气、血、阴、阳亏虚的多种症状。

2.虚劳与其它疾病的虚证

虚劳与内科其它病证中的虚证在临床表现、治疗方药方面有类似之处,两者主要区别有二:

①虚劳的各种证候,均以出现一系列精气亏虚的症状为特征,而其它病证的虚证则各以其病证的主要症状为突出表现。

例如:

眩晕一证的气血亏虚型,虽有气血亏虚的症状,但以眩晕为最突出、最基本的表现水肿一证的脾阳不振型,虽有脾阳亏虚的症状,但以水肿为最突出、最基本的表现。

②虚劳病程较长,程度更重,往往涉及多脏甚至整体。

其它病证中的虚证虽然也以久病属虚者为多,但亦有病程较短而呈现虚证者,且病变脏器单一。

例如泄泻一证的脾胃虚弱型,以泄泻伴有脾胃亏虚的症状为主要表现。

三、相关检查

虚劳涉及的病种甚多,有必要结合病人的具体情况,针对主症有选择地做相应的检查,以便重点掌握病情。

一般常选用血常规、血生化、心电图、X线摄片、免疫功能测定等检查。

特别要结合原发病做相关检查。

【辨证论治】

一、辨证要点

1.辨别五脏气血阴阳亏虚

虚劳的证候虽多,但总不离乎五脏,而五脏之辨,又不外乎气、血、阴、阳,故对虚劳的辨证应以——气、血、阴、阳纲,五脏虚候为目。

正如《杂病源流犀烛·虚损痨瘵源流》说:

"五脏虽分,而五脏所藏无非精气,其所以致损者有四,曰气虚,曰血虚,曰阳虚,曰阴虚',"气血阴阳各有专主,认得真确,方可施治"。

由于气血同源,阴阳互根,五脏相关,所以各种原因所致的虚损往往互相影响,由一虚渐致两虚,由一脏而累及它脏,使病情趋于复杂和严重,辨证时应加注意。

2.辨有无兼夹病证

虚劳一般均有较长的病程,辨证论治时还应注意有无兼夹病证,尤其应注意下述三种情况:

(1)因病致虚、久虚不复者,应辨明原有疾病是否还继续存在。

如因热病、寒病或瘀结致虚者,原发疾病是否已经治愈。

(2)有无因虚致实的表现。

如因气虚运血无力,形成瘀血脾气虚不能运化水湿,以致水湿内停等。

(3)是否兼夹外邪。

虚劳之人由于卫外不固,易感外邪为患,且感邪之后不易恢复,治疗用药也与常人感邪有所不同。

二、治疗原则

基本治则——对于虚劳的治疗,根据"虚则补之"、"损者益之"的理论,当以补益为基本原则。

在进行补益的时候,一是必须根据病理属性的不同,分别采取益气、养血、滋阴、温阳的治疗方药二是要密切结合五脏病位的不同而选方用药,以加强治疗的针对性。

同时应注意以下三点:

①重视补益脾肾在治疗虚劳中的作用。

以脾胃为后天之本,为气血生化之源,脾胃健运,五脏六腑、四肢百骸方能得以滋养。

肾为先天之本,寓元阴元阳,为生命的本元。

重视补益脾肾,先后天之本不败,则能促进各脏虚损的恢复。

②对于虚中央实及兼感外邪者,当补中有泻,扶正祛邪。

从辨证的关系看,祛邪亦可起到固护正气的作用,防止因邪恋而进一步损伤正气。

③虚劳既可因虚致病,亦可因病致虚,因此,应辨证结合辨病,针对不同疾病的特殊性,一方面补正以复其虚,一方面求因以治其病。

三、证治分类

虚劳的证候虽繁,但总不离乎五脏,而五脏之伤,又不外乎阴、阳、气、血,因此现以气、血、阴、阳为纲,五脏虚证为目,分类列述其证治。

1、气虚

面色恍白或萎黄,气短懒言,语声低微,头昏神疲,肢体无力,舌苔淡白,脉细软弱。

1)肺气虚证

临床证侯:

咳嗽无力,痰液清稀,短气自汗,声音低怯,时寒时热,平素易于感冒,面白。

病机概要:

肺气不足,表虚不固。

治法:

补益肺气。

代表方:

补肺汤加减。

本方补益肺气,肃肺止咳,适用于肺气虚短气息促,咳嗽无力者。

常用药:

人参、黄芪、沙参——益气补肺

熟地、五味子、百合——益肾敛肺。

加减:

自汗较多者,加牡蛎、麻黄根固表敛汗

若气阴两虚而兼见潮热、盗汗者,加鳖甲、地骨皮、秦充等养阴清热。

若气虚卫弱,外邪入侵,寒热,身重,头目眩冒,表现正虚感邪者,当扶正祛邪,仿《金匮要略》薯蓣丸意,佐以防风、豆卷、桂枝、生姜、杏仁、桔梗。

2)心气虚证

临床证侯:

心悸,气短,劳则尤甚,神疲体倦,自汗。

证机概要:

心气不足,心失所养。

治法:

益气养心。

代表方:

七福饮加减。

本方补益气血,宁心安神,适用于心气不足者。

常用药:

人参、白术、炙甘草——益气养心

熟地、当归——滋补阴血

酸枣仁、远志——宁心安神。

加减:

自汗多者,可加黄芪、五味子益气固摄

饮食少思,加砂仁、茯苓开胃健脾。

3)脾气虚证

临床证侯:

饮食减少,食后胃脘不舒,倦怠乏力,大便溏薄,面色萎黄。

病机概要:

脾虚失健,生化乏源。

治法:

健脾益气。

代表方:

加味四君子汤加减。

本方益气健脾除湿,适用于脾气亏虚而夹湿者。

常用药:

人参、黄芪、白术、甘草——益气健脾

茯苓、扁豆——健脾除湿。

加减:

胃失和降:

加陈皮、半夏和胃理气降逆;食少运迟:

加神曲、麦芽、山碴、鸡内金消食健胃;

气虚及阳:

肉桂、炮姜温中散寒。

若中气不足:

可改用补中益气汤补气升陷。

4)肾气虚证

临床证侯:

神疲乏力,腰膝酸软,小便频数而清,白带清稀,舌质淡,脉弱。

证机概要:

肾气不充,腰督失养,固摄无权。

治法:

益气补肾。

代表方:

大补元煎加减。

本方补益肾气,适用于肾气不足之证。

常用药:

人参、山药、炙甘草——益气固肾

杜仲、山茱萸——温补肾气

熟地、枸杞子、当归——补养精血。

加减:

神疲乏力甚者,加黄芪益气。

尿频较甚及小便失禁者,加菟丝子、五味子、益智仁补肾固摄

脾失健运而兼见大便溏薄者,去熟地、当归,加肉豆寇、补骨脂温补固涩。

在气、血、阴、阳的亏虚中,气虚是临床最常见的一类,其中尤以肺、脾气虚为多见,而心、肾气虚亦不少。

肝病而出现神疲乏力,食少便溏,舌质淡,脉弱等气虚症状时,多在治肝的基础上结合脾气亏虚论治。

2、血虚

面色淡黄或淡白无华,唇、舌、指甲色淡,头晕目花,肌肤枯糙,舌质淡红苔少,脉细。

1)心血虚证

临床证侯:

心悸怔仲,健忘,失眠,多梦,面色不华。

证机概要:

心血亏虚,心失所养。

治法:

养血宁心。

代表方:

养心汤加减。

本方益气生血,养心安神,适用于心血虚证。

常用药:

人参、黄芪、茯苓、五味子、甘草——益气生血

当归、川芎、柏子仁、酸枣仁、远志——养血宁心

肉桂、半夏曲——温中健脾,以助气血之生化。

加减:

失眠、多梦较甚,可加合欢花、夜交藤养心安神。

脾血虚常与心血虚同时并见,故临床常称心脾血虚。

除前述的养心汤外,归脾汤为补脾与养心并进,益气与养血相融之剂,具有补益心脾、益气摄血的功能,是治疗心脾血虚的常用方剂。

2)肝血虚证

临床证侯:

头晕,目眩,胁痛,肢体麻木,筋脉拘急,或惊惕肉润,妇女月经不调甚则闭经,面色不华。

证机概要:

肝血亏虚,筋脉失养。

治法:

补血养肝。

代表方:

四物汤加减。

本方补血调血,加味后适用于肝血虚证。

常用药:

熟地、当归——补血养肝

芍药、川芎——和营调血

黄芪、党参、白术——补气生血。

加减:

血虚甚者,加制首乌、枸杞子、鸡血藤增强补血养肝的作用

胁痛,加丝瓜络、郁金、香附理气通络

目失所养,视物模糊,加楮实子、枸杞子、决明子养肝明目。

若干血瘀结,新血不生,赢瘦,腹满,腹部触有癥块,硬痛拒按,肌肤甲错,状如鱼鳞,妇女经闭,两日黯黑,舌有青紫瘀点、瘀斑,脉细涩者,可同服大黄蟅虫丸祛瘀生新。

心主血,脾统血,肝藏血,故血虚之中以心、脾、肝的血虚较为多见。

3、阴虚

面颧红赤,唇红,低烧潮热,手足心热,虚烦不安,盗汗,口干,舌质光红少津,脉细数无力。

1)肺阴虚证

临床证侯:

干咳,咽燥,甚或失音,咯血,潮热,盗汗,面色潮红。

证机概要:

肺阴亏虚,肺失清润。

治法:

养阴润肺。

代表方:

沙参麦冬汤加减。

本方滋养肺胃,生津润燥,适用于肺胃阴虚之证。

常用药:

沙参、麦冬、王竹——滋养肺阴

天花粉、桑叶、甘草——清热润燥。

加减:

咳嗽甚者,加百部、款冬花肃肺止咳

咯血,加白及、仙鹤草、小蓟凉血止血

潮热,加地骨皮、银柴胡、秦艽、鳖甲养阴清热

盗汗,加五味子、乌梅、瘪桃干敛阴止汗。

2)心阴虚证

临床证侯:

心悸,失眠,烦躁,潮热,盗汗,或口舌生疮,面色潮红。

证机概要:

心阴亏耗,心失懦养。

治法:

滋阴养心。

代表方:

天王补心丹加减。

本方益气滋阴,养心安神,适用于心阴虚证。

常用药:

生地、玄参、麦冬、天冬——养阴清热

人参、茯苓、五味子、当归——益气养血

丹参、柏子仁、酸枣仁、远志——养心安神。

加减:

火热偏盛而见烦躁不安,口舌生疮者,去当归、远志之辛温,加黄连、木通、淡竹叶清心泄火,导热下行。

潮热,加地骨皮、银柴胡清退虚热。

盗汗,加牡砺、浮小麦敛汗止汗。

3)脾胃阴虚证

临床证侯:

口干唇燥,不思饮食,大便燥结,甚则干呕,呢逆,面色潮红。

证机概要:

脾胃阴伤,失于濡养。

治法:

养阴和胃。

代表方:

益胃汤加减。

本方养阴和胃,适用于脾胃阴虚之证。

常用药:

沙参、麦冬、生地、王竹——滋阴养液

白芍、乌梅、甘草——酸甘化阴

谷芽、鸡内金、玫瑰花——醒脾健胃。

加减:

口干唇燥,津亏较甚者,加石斛、花粉滋养胃阴;

不思饮食甚者,加麦芽、扁豆、山药益胃健脾;

呢逆,加刀豆、柿蒂、竹茹降逆止呃;

大便干结,用蜂蜜润肠通便。

4)肝阴虚证

临床证侯:

头痛,眩晕,耳鸣,目干畏光,视物不明,急躁易怒,或肢体麻木,筋惕肉瞤,面潮红。

证机概要:

阴虚阳亢,上扰清空。

治法:

滋养肝阴。

代表方:

补肝汤加减。

本方养血柔肝,滋养肝阴,适用于肝阴虚证。

常用药:

地黄、当归、芍药、川芎——养血柔肝

木瓜、甘草——酸甘化阴

山茱萸、首乌——滋养肝阴。

加减:

头痛、眩晕、耳鸣较甚,或筋惕肉瞤,为风阳内盛,加石决明、菊花、钩藤、刺蒺藜平肝熄风潜阳。

目干涩畏光,或视物不明者,加枸杞子、女贞子、草决明养肝明目。

急躁易怒,尿赤便秘,舌红脉数者,为肝火亢盛,加夏枯草、丹皮、栀子清肝泻火。

5)肾阴虚证

临床证侯:

腰酸,遗精,两足痿弱,眩晕,耳鸣,甚则耳聋,口干,咽痛,颧红,舌红,少津,脉沉细。

证机概要:

肾精不足,失于懦养。

治法:

滋补肾阴。

代表方:

左归丸加减。

本方滋补肾阴,适用于肾阴虚证。

常用药:

熟地、龟板胶、枸杞、山药、菟丝子、牛膝——滋补肾阴

山茱萸、鹿角胶——温补肾气,助阳生阴。

加减:

遗精,加牡蛎、金樱子、芡实、莲须固肾涩精。

潮热,口干咽痛,脉数,为阴虚火旺,去鹿角胶、山茱萸,加知母、黄柏、地骨皮滋阴泻火。

五脏的阴虚在临床上均较常见,而以肾、肝、肺为主,且以肝肾为根本。

4、阳虚

面色苍白或晦暗,怕冷,手足不温,出冷汗,精神疲倦,气息微弱,或有浮肿,下肢为甚,舌质胖嫩,边有齿印,苔淡白而润,脉细微、沉迟或虚大。

1)心阳虚证

临床证侯:

心悸,自汗,神倦嗜卧,心胸憋闷疼痛,形寒肢冷,面色苍白。

证机概要:

心阳不振,心气亏虚,运血无力。

治法:

益气温阳。

代表方:

保元汤加减。

本方益气温阳,适用于阳虚气弱之证。

常用药:

人参、黄芪——益气扶正

肉桂、甘草、生姜——温通阳气。

加减:

心胸疼痛者,酌加郁金、川芎、丹参、三七活血定痛

形寒肢冷,为阳虚较甚,酌加附子、巴戟、仙茅、仙灵脾、鹿茸温补阳气。

2)脾阳虚证

临床证侯:

面色萎黄,食少,形寒,神倦乏力,少气懒言,大便溏薄,肠鸣腹痛,每因受寒或饮食不慎而加剧。

证机概要:

中阳亏虚,温照乏力,运化失常。

治法:

温中健脾。

代表方:

附子理中汤加减。

本方益气温中健脾,适用于脾阳虚证。

常用药:

党参、白术、甘草——益气健脾

附子、干姜——温中祛寒。

加减:

腹中冷痛较甚,为寒凝气滞,可加高良姜、香附或丁香、吴茱萸温中散寒,理气止痛

食后腹胀及呕逆者,为胃寒气逆,加砂仁、半夏、陈皮温中和胃降逆

腹泻较甚,为阳虚寒甚,加肉豆寇、补骨脂、薏苡仁温补脾肾,涩肠除湿止泻。

3)肾阳虚证

临床证侯:

腰背酸痛,遗精,阳痿,多尿或不禁,面色苍白,畏寒肢冷,下利清谷或五更泻泄,舌质淡胖,有齿痕。

证机概要:

肾阳亏虚,失于温煦,固摄无权。

治法:

温补肾阳。

代表方:

右归丸加减。

本方温补肾阳,适用于肾阳虚证。

常用药:

附子、肉桂——温补肾阳

杜仲、山茱萸、菟丝子、鹿角胶——温补肾气

熟地、山药、枸杞、当归——补益精血,滋阴以助阳。

加减:

遗精,加金樱子、桑螵蛸、莲须,或金锁固精尤以收涩固精。

脾虚以致下利清谷者,减去熟地、当归等滋腻滑润之品,加党参、白术、薏苡仁益气健脾,渗湿止泻。

命门火衰以致五更泄泻者,合四神丸温脾暖肾,固肠止泻。

阳虚水泛以致浮肿、尿少者,加茯苓、泽泻、车前子,或合五苓散利水消肿。

肾不纳气而见喘促短气,动则更甚者,加补骨脂、五味子、蛤蚧补肾纳气。

阳虚常由气虚进一步发展而成,阳虚则生寒,症状比气虚重,并出现里寒的症状。

阳虚之中,以心、脾、肾的阳虚为多见。

由于肾阳为人身之元阳,所以心脾之阳虚日久,亦必病及于肾,而出现心肾阳虚或脾肾阳虚的病变。

为了便于辨证和治疗,将虚劳归纳为气、血、阴、阳亏虚四类,但临床常有错杂互见的情况。

一般来说,病程短者,多伤及气血,可见气虚、血虚及气血两虚之证病程长者,多伤及

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 虚劳

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

《雷雨》中的蘩漪人物形象分析 1.docx

《雷雨》中的蘩漪人物形象分析 1.docx