生物圈中的微生物单元教学方案.docx

生物圈中的微生物单元教学方案.docx

- 文档编号:30792645

- 上传时间:2023-10-06

- 格式:DOCX

- 页数:11

- 大小:232.76KB

生物圈中的微生物单元教学方案.docx

《生物圈中的微生物单元教学方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物圈中的微生物单元教学方案.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

“生物圈中的微生物”单元教学方案

深圳市坪山区中山中学李炉淋

授课对象:

深圳初中二年级学生

一、教材分析

关于生物圈中的微生物,在人民教育出版社初中《生物学》中,主要存在于八年级上册和八年级下册,也涉及到七年级上册相关知识。

大约13课时的内容。

分别从生物的基本特征、细菌真菌的分布、细菌、真菌、细菌和真菌在自然界中的作用、人类对细菌和真菌的利用、病毒、分类依据、生态系统的组成成分、碳-氧平衡、转基因技术、食品腐败的原因、保存原理、保存方法、传染病、免疫、健康的生活方式等方面来学习,知识点重要但比较分散,在教学时间不足的情况下,不利于教师较大幅度地开展包含高阶思维在内的学习活动,容易让学生忽视核心概念的内在联系,导致知识结构出现断层,在关键能力的培养方面出现缺失[2]。

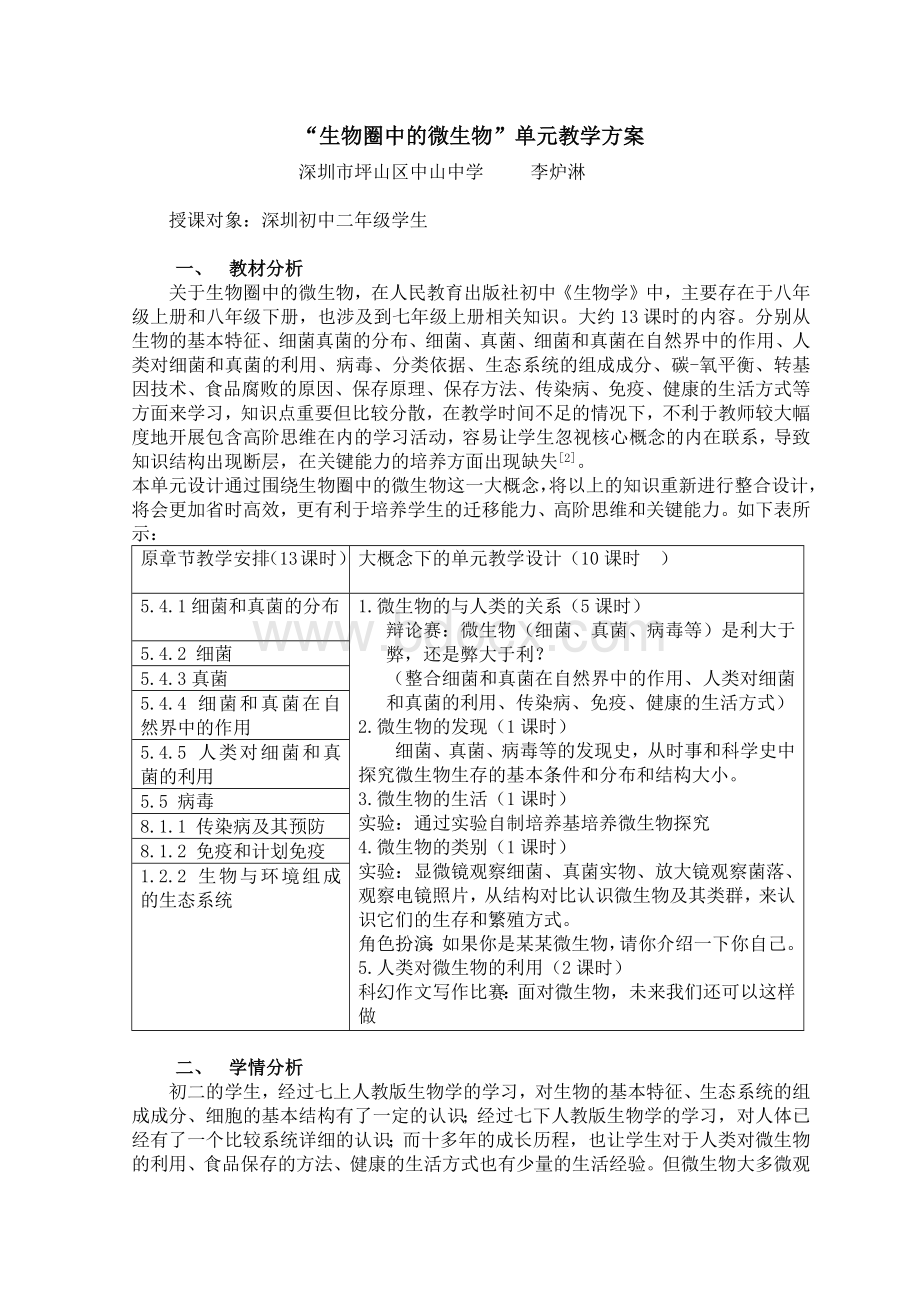

本单元设计通过围绕生物圈中的微生物这一大概念,将以上的知识重新进行整合设计,将会更加省时高效,更有利于培养学生的迁移能力、高阶思维和关键能力。

如下表所示:

原章节教学安排(13课时)

大概念下的单元教学设计(10课时)

5.4.1细菌和真菌的分布

1.微生物的与人类的关系(5课时)

辩论赛:

微生物(细菌、真菌、病毒等)是利大于弊,还是弊大于利?

(整合细菌和真菌在自然界中的作用、人类对细菌和真菌的利用、传染病、免疫、健康的生活方式)

2.微生物的发现(1课时)

细菌、真菌、病毒等的发现史,从时事和科学史中探究微生物生存的基本条件和分布和结构大小。

3.微生物的生活(1课时)

实验:

通过实验自制培养基培养微生物探究

4.微生物的类别(1课时)

实验:

显微镜观察细菌、真菌实物、放大镜观察菌落、观察电镜照片,从结构对比认识微生物及其类群,来认识它们的生存和繁殖方式。

角色扮演:

如果你是某某微生物,请你介绍一下你自己。

5.人类对微生物的利用(2课时)

科幻作文写作比赛:

面对微生物,未来我们还可以这样做

5.4.2细菌

5.4.3真菌

5.4.4细菌和真菌在自然界中的作用

5.4.5人类对细菌和真菌的利用

5.5病毒

8.1.1传染病及其预防

8.1.2免疫和计划免疫

1.2.2生物与环境组成的生态系统

二、学情分析

初二的学生,经过七上人教版生物学的学习,对生物的基本特征、生态系统的组成成分、细胞的基本结构有了一定的认识;经过七下人教版生物学的学习,对人体已经有了一个比较系统详细的认识;而十多年的成长历程,也让学生对于人类对微生物的利用、食品保存的方法、健康的生活方式也有少量的生活经验。

但微生物大多微观存在,平时不容易观察或观察较少,但微生物却与我们的生活密切相关,大到非典、禽流感、新冠疫情,小到感冒发烧、疫苗,都离不开微生物。

由于学生导致学生对各种微生物都不了解,对于生活中的很多做法的原理却缺乏认识,导致这些经验不能迁移,加上对很多时事的不了解,也不能提出更好切实可行的措施。

因此,对于微生物的教学,增加学生的感性认识,增加学生对时事的了解,培养学生的动手探究能力、探究意识和高阶思维意义重大。

三、大概念确定

在我们的身边存在这样的一类,表面上似乎看不见,摸不着,但又与我们的生活密切相关,医生常常根据他们的存在来确定治疗方案,人们因为他们的存在更加注重卫生,甚至带上口罩,2020年,许多国家甚至因为他们影响了社会多方面功能的正常运转。

他们主要是细菌、真菌、病毒等。

他们拥有怎样的结构?

拥有怎样的生活方式?

拥有怎样的繁殖方式?

与人类有怎样的关系?

为什么会让许多人害怕?

目前人类又是如何发挥他们的长处,规避他们的弊端?

它们在生态系统中充当怎样的角色和作用呢?

面对他们,人类现在能做些什么?

未来又能做些什么?

通过生物圈的微生物这一大概念下的单元教学重构,将学生对微生物的认识通过各种探究活动生成,促进学生主动参与的同时,也使知识更加层次化、系统化,更有利于内化,同时利于学生的理性思维、科学探究、社会责任、生命观念的进一步提升。

因此,基于核心素养和义务教育阶段课程标准的要求,结合人民教育出版社初中《生物学》教材中的知识和学生的生活经验,提炼出“生物圈中的微生物”这一大概念。

四、目标设计

1.通过小组讨论、小组分工合作,自主查找知识,撰写辩论稿,说出微生物相关的一些时事,知道微生物在自然界中的作用、人类对微生物的利用、传染病、免疫的相关知识,从而辩证的看待微生物的利与弊,掌握健康生活方式的常见方法技巧,培养生命观念、理性思维和社会责任。

2.通过辩论赛,说出微生物在自然界中的作用、人类对细菌和真菌的利用、传染病、免疫的相关知识,辩证的看待微生物的利与弊,掌握健康生活方式。

提升生命观念、理性思维和社会责任。

3.通过各种微生物发现史的学习说出微生物的结构大小、生存的基本条件和分布,提升理性思维、科学探究和社会责任意识。

4.通过实验自制培养基培养微生物,掌握微生物生存的基本条件,培养科学探究的意识和能力。

5.通过显微镜观察细菌、真菌实物、放大镜观察菌落、观察电镜照片,从结构对比认识微生物及其类群,认识微生物的分类依据、认识它们的生存和繁殖方式。

提升科学探究和理性思维的素养。

通过角色扮演内化学生对微生物的认识。

6.通过科幻作文写作比赛,拓展学生对于利用对微生物造福人类的认识,提升学生的迁移能力和社会责任。

五、评价设计

1.通过设计评分表和奖励措施的辩论赛方案,促使学生主动分工合作查找资料,准备辩论稿,达成目标1。

2.通过邀请专家评比和点评让学生更好的理解掌握相关知识,达成目标2。

3.通过问题串引领学生经历科学家的科研历程,体会推理过程,并进行推理迁移,达成目标3。

4.通过实验自制培养基培养微生物的实验结果展示和交流,达成目标4。

5.通过显微镜观察、放大镜观察、多种细胞结构对比的展示交流,达成目标5。

6.通过作文评分和分享、颁奖,达成目标6。

六、过程设计

整个单元分为5节内容,需要10课时进行教学,具体过程如下。

第一节微生物的与人类的关系(5课时)

课时1教学资源:

中国抗虫棉的视频、2003年爆发的非典的视频、新冠疫情的视频、人民抵抗新冠疫情的视频、疫苗的介绍。

辩论赛方案:

正方:

微生物利大于弊。

反方:

微生物弊大于利。

活动1:

教师展示各种视频,出示辩论赛方案。

活动2:

学生小组讨论补充自己所知知识。

选择辩论正方或反方。

全班8个组,4个组选择正方、4个组选择反方。

活动3:

小组讨论,设计课后任务分工。

课时2学生按照小组分工,课后一周时间查找书籍或网络资料,或访问专家,撰写、修订、完善辩论稿,期间有问题及时咨询教师。

课时3微生物的与人类的关系(课外)

第一轮辩论赛:

8组随机抽签决定PK双方。

全班共分为4场,利于课余时间邀请老师参与。

课时4微生物的与人类的关系(课外)

第二轮辩论赛:

4组随机抽签决定PK双方。

全班共分为2场,利于课余时间邀请老师参与。

课时5微生物的与人类的关系(课堂)

第三论辩论赛:

最终胜出的正方和反方队伍进行辩论赛,3名生物老师、1名语文老师当评委。

1.主持人开场白

2.课堂限时辩论赛。

全班8小组,每个小组派一个代表,最终正方5人,反方5人。

3.嘉宾点评。

第二节微生物的生活(1课时)

课时6实验:

通过实验自制培养基培养微生物探究

第三节微生物的发现(1课时)

课时7通过对细菌、真菌、病毒等的发现史的学习,从时事和科学史中探究微生物生存的基本条件、分布和结构大小。

第四节微生物的类别(1课时)

课时8实验:

显微镜观察细菌、真菌实物、放大镜观察菌落、观察电镜照片,从结构对比认识微生物及其类群,来认识它们的生存和繁殖方式。

角色扮演:

如果你是**微生物,请你介绍一下你自己。

第五节人类对微生物的利用(2课时)

课时9科幻作文写作比赛:

面对微生物,未来我们还可以这样做。

课时10科幻作文展示与评价、点评与颁奖。

七、课时教学设计

课题

第一节微生物的与人类的关系(第1-5课时)

正授课型

新授课R章/单元复习课□专题复习课£

习题/试卷讲评课□学科实践活动课□其他£

学习模式

小组合作R探究学习R实验学习£体验学习£学具学习£

学习

目标

1.举例说明微生物与人类生活的关系。

2.举例说明人类对微生物的利用。

3.培养收集、鉴别和利用课内外的图文资料及其他信息的能力。

4.关注与微生物相关的社会问题,初步形成主动参与社会决策的意识。

。

教学准备

禽流感的视频歌曲、中国抗虫棉的视频、2003年非典的视频、新冠疫情的视频、人民抵抗新冠疫情的视频、疫苗的介绍、辩论赛方案

过程设计

课时

环节

时长

目标与任务

过程与方法

训练与评价

课时1

导入

5

情感上感受微生物与人类的关系

播放禽流感的视频歌曲,激发学生探究微生物的兴趣和欲望,引起学生情感的共鸣。

认真观看,用心感受。

新授

15

从各种新闻视频中深入体会微生物与人类的关系

1.播放中国抗虫棉的视频、2003年爆发的非典的视频、新冠疫情的视频、人民抵抗新冠疫情的视频、疫苗的介绍。

思考:

病毒是利大于弊,还是弊大于利?

随机抽取、个人作答

交流提高

15

深入探究微生物与人类的关系

1.教师宣读辩论赛方案

学生小组讨论:

病毒是利大于弊,还是弊大于利?

选择正反或反方。

2.学生小组讨论课后的分工,并将小组计划展示和交流,他组补充,教师点评

展示交流,他组评价、教师小结

总结提升

5

让学生进行课堂小结

合作学习梳理本节课学习了哪些基本内容?

学习了什么生物学习方法?

课后要怎么实施小组方案。

课后是否有组内评价

课时2

撰写辩论稿。

周末

收集整理微生物与人类的关系的信息

学生按照小组分工,课后一周时间查找书籍或网络资料,或访问专家,撰写、修订、完善辩论稿,期间有问题及时咨询教师。

是否及时完成辩论稿

课时3

第1轮辩论赛

40

将微生物与人类的关系的知识进行辩论上运用

8组随机抽签决定PK双方。

全班共分为4场,自寻时间邀请老师参与。

语言表达流畅、清晰,辩论过程自信、逻辑性强

课时4

第2轮辩论赛

40

深入理解微生物与人类的关系

4组随机抽签决定PK双方。

全班共分为2场,自寻时间邀请老师参与。

语言表达流畅、清晰,辩论过程自信、逻辑性强

课时5

第3轮辩论赛

40

辩证的看待微生物与人类的关系

1.最终胜出的正方和反方队伍进行辩论赛,3名生物老师、1名语文老师当评委。

其他同学为观众。

2.嘉宾发言和颁奖

语言表达流畅、清晰,辩论过程自信、逻辑性强,能据理力争。

辩论赛比赛方案

主题:

微生物对于生物圈利大于弊还是弊大于利。

时间:

下周的第一节生物课

地点:

教室

评判团:

4名生物老师

比赛方式:

分三轮进行。

第一轮,8个小组随机抽签匹配对手,利用课间邀请嘉宾进行辩论赛;第二轮,胜出的队伍在随机抽签匹配对手,利用课间邀请嘉宾进行辩论赛;第三轮,课堂上最终胜出的正方和反方队伍进行辩论赛,3名生物老师、1名语文老师当评委。

比赛流程:

1.主席致开场词,简要介绍赛况;介绍参赛代表队、评判团成员、嘉宾及比赛规则,双方辩

手简短进行自我介绍,主席宣布比赛开始。

2.正方一辩,进行开场陈词,时间为3分钟。

3.反方一辩,进行开场陈词,时间为3分钟。

4.正方二辩,进行陈词,时间为2分钟。

5.反方二辩,进行陈词,时间为2分钟。

6.正方三辩,进行陈词,时间为2分钟。

7.反方三辩,进行陈词,时间为2分钟。

8.自由辩论,时间为12分钟,正、反方各6分钟。

自由辩论发言必须交替进行,自由辩论开始时首先由正方任何一位选手起立发言,发言完毕,反方的任何一位选手即刻发言,双方依次轮流发言,直到双方时间用完为止。

9.反方四辩,进行总结陈词,时间为2分钟。

10.正方四辩,进行总结陈词,时间为2分钟。

11.工作人员对评判团判定分数进行计算

12.主席宣布评决开始,评判团代表分析赛情及辩手情况。

13.主席宣布本场比赛优秀辩手获得者及比赛胜负结果。

14.主席宣布比赛结束,请评判团、嘉宾退席。

教学反思与改进

课题

第二节微生物的发现(第6课时)

正授课型

新授课R章/单元复习课□专题复习课£

习题/试卷讲评课□学科实践活动课□其他£

学习模式

小组合作R探究学习R实验学习£体验学习R学具学习£

学习

目标

1.简述细菌、真菌、病毒等微生物发现的过程。

2.经历并体验专家的思维方式。

3.关注与微生物相关的社会问题,初步形成主动参与社会决策的意识。

4.认同发现微生物的过程中,理性的怀疑和技术的进步起到了重要作用。

教学准备

PPT教案盒装牛奶盒、鹅颈瓶实验视频。

过程设计

环节

时长

目标与任务

过程与方法

训练与评价

导入

3

微生物的发现过程

学生根据自己的生活经验分享:

我是怎么发现身边的微生物的?

我看到的微生物是什么样子的?

说出培养基的组成成分,说出菌落的概念。

新授

25

思维上体验微生物的发现过程

科学家是如何发现微生物的?

如何观察微生物的?

付出了怎样的努力?

得到了怎么结果和结论?

学生带着这些问题资料阅读屏幕展示的细菌、真菌、病毒发现过程的材料,思考发现史的原因、经过、结果、结论并列表比较。

简述细菌、真菌、病毒等微生物的发现过程

展示交流

8

科学家成功发现这些微生物的主客观因素

小组讨论:

在这些发现史中,科学家成功的主观因素和客观因素分别有哪些?

有哪些方面的品质或思维方式可以用到我们的学习中?

抽组分享,他组评价补充

总结提升

3

让学生进行课堂小结

合作学习梳理本节课学习了哪些基本内容?

学习了什么生物学习方法?

应注意什么问题?

小组梳理,代表发言,他组补充。

能简要叙说本节课的收获。

当堂诊断

5

课堂检测

限时5分钟练习题

同桌互改

教学反思与改进

课题

第三节微生物的生活(第7课时)

正授课型

新授课R章/单元复习课□专题复习课£

习题/试卷讲评课□学科实践活动课□其他£

学习模式

小组合作R探究学习R实验学习R体验学习£学具学习£

学习

目标

1.说出制备培养基的一般成分,会制作简单的培养基。

2.了解高压蒸汽灭菌和平板划线法。

3.通过实验自制培养基培养微生物,认识微生物生存的基本条件。

4.提升实验探究的意识和习惯。

教学准备

PPT教案实验视频琼脂、牛奶、高温灭菌的培养皿、恒温培养箱等

过程设计

环节

时长

目标与任务

过程与方法

训练与评价

导入

5

菌落概念的学习

展示教师培养的有微生物的培养皿,引出菌落概念,引导学生思考微生物生存的条件,进而引出实验设计。

说出培养基的组成成分,说出菌落的概念。

设计实验

15

实验:

检测不同环境中的细菌和真菌。

1.先自主阅读教材P68-69页,标记重难点。

再小组讨论,设计对照实验,证明微生物的分布。

例如对空气中、水中、纸巾上面、洗手前、洗手后等微生物状况进行对照。

2/小组实验方案的展示与交流。

成功设计出对照实验。

进行实验

15

实验:

检测不同环境中的细菌和真菌。

掌握细菌培养的一般技术

1.按照实验方案进行操作。

2.交流实验疑与收获,预测实验结果。

3.观看病毒侵染细菌的视频。

抽组分享,他组评价补充

总结提升

5

让学生进行课堂小结

合作学习梳理本节课学习了哪些基本内容?

学习了什么生物学习方法?

应注意什么问题?

用思维导图表示出来。

能用简单的思维导图表示今天的收获

当堂诊断

5

课堂检测

限时5分钟练习题

同桌互改

教学反思与改进

课题

第四节微生物的类别(第8课时)

正授课型

新授课R章/单元复习课□专题复习课£

习题/试卷讲评课□学科实践活动课□其他£

学习模式

小组合作R探究学习R实验学习R体验学习£学具学习£

学习

目标

1.描述微生物的主要特征。

2.尝试根据一定的特征对微生物进行分类,培养理性思维。

3.说出细菌、真菌、病毒的生活方式和繁殖方式

4.认同结构与功能相适应的特点。

教学准备

PPT教案培养好的细菌、真菌香菇金针菇显微镜载玻片、盖玻片、解剖针镊子等

过程设计

环节

时长

目标与任务

过程与方法

训练与评价

导入

5

复习细菌真菌培养的方法

1.简述培养基的制作过程

2.细菌、真菌生存的基本条件

抽人回答,他人补充

新授

25

微生物的主要特征及其生活方式

1.肉眼观察自己培养的细菌、真菌,观察香菇、金针菇,小组讨论,完成细菌、真菌的菌落对比图,展示交流。

2.自制临时玻片,显微镜观察细菌、真菌。

画出看到的细菌、真菌图,展示交流。

3.观察对比屏幕上的细菌、真菌、病毒、动物、植物的细胞结构图,列表比较,总计出它们结构的异同,推测它们的营养方式、繁殖方式。

体验结构与功能相适应的特点,展示交流。

4.观看教参配备的微生物的视频,深入认知微生物的基本特征。

前个活动均抽组展示,他组补充,师生点评。

第4个活动抽人简述。

交流提高

5

学以致用,内化微生物的主要特征

1.简述荚膜、芽孢、病毒结晶体存在的好处。

2.出示一副细胞结构图,学生判断所属类群。

3.合理推测常见微生物的进化关系。

举手回答,小组加分。

总结提升

5

让学生进行课堂小结

合作学习梳理本节课学习了哪些基本内容?

学习了什么生物学习方法?

应注意什么问题?

能简要叙说本节课的收获。

当堂诊断

5

课堂检测

限时5分钟练习题

同桌互改

教学反思与改进

课题

第5节人类对微生物的利用(第9-10课时)

正授课型

新授课R章/单元复习课□专题复习课£

习题/试卷讲评课□学科实践活动课□其他£

学习模式

小组合作R探究学习R实验学习£体验学习£学具学习£

学习

目标

1.通过写作,内化微生物与人类生活的关系这方面的知识。

2.通过尝试提出未来人类与微生物和谐相处的新举措,培养学生的社会责任。

3.通过想象未来社会微生物与人类的关系,提升推理能力、科学思维。

教学准备

PPT教案作文纸

过程设计

环节

时长

目标与任务

过程与方法

训练与评价

导入

3

复习微生物对人类的利与弊。

请大家回想一下,微生物与人类的的利与弊的例子。

学生接龙叙述。

至少每人能举例说明一种。

新授

37

利于微生物更好的造福人类

微生物对人类有利有弊,又是生态系统不可缺少的成分,人类与它们的相处是不可避免的,那如何让人类不再害怕,更好地发挥微生物的益处,避免它们的弊端呢?

我们将举行作文比赛,请大家写一篇不少于800字的想象作文,以未来人类与微生物的关系为内容,题目自拟。

成绩前15%的同学将获得不同的奖项。

下课交。

邀请语文老师参与打分。

交流提高

20

比比他人,看看自己,他山之石,可以攻玉。

1.优秀作品赏析。

2.教师点评和颁奖

抽组评价,他组补充评价

总结提升

15

单元知识系统化

学生制作单元思维导图,展示交流

一一展示,学生点评、教师小结

当堂诊断

5

课堂检测

限时5分钟练习题

同桌互改

教学反思与改进

参考文献

[1]《生物学课程标准》北京师范大学出版社2012.

[2]陈建英.聚焦大概念的初中生物学单元教学初探[J].中学生物教学,2019(07):

29-33.

[3]王艳萍,汪洋.基于生物学科核心素养的单元教学实践——以“动物的主要类群”为例[J].中小学教学研究,2019(08):

67-70.

[41]姜瑜.核心素养视角下的初中生物单元设计整体优化分析[J].名师在线,2020(23):

82-83.

[5]崔敏霞.指向学科核心素养的主题化教学设计与思考——以“免疫调节”为例[J].生物学教学,2019,44(08):

12-15.

原创声明:

本文系原创,不含侵犯他人著作权、名誉权、肖像权、姓名权等方面的内容,作者本人李炉淋对此声明负责。

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 生物圈 中的 微生物 单元 教学 方案

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

江南大学现代远程教育 考试大作业1.docx

江南大学现代远程教育 考试大作业1.docx

美术开学第一课-二年级.pptx

美术开学第一课-二年级.pptx