《探究世界的本质》测试题选用.docx

《探究世界的本质》测试题选用.docx

- 文档编号:30220737

- 上传时间:2023-08-07

- 格式:DOCX

- 页数:17

- 大小:24.37KB

《探究世界的本质》测试题选用.docx

《《探究世界的本质》测试题选用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《探究世界的本质》测试题选用.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

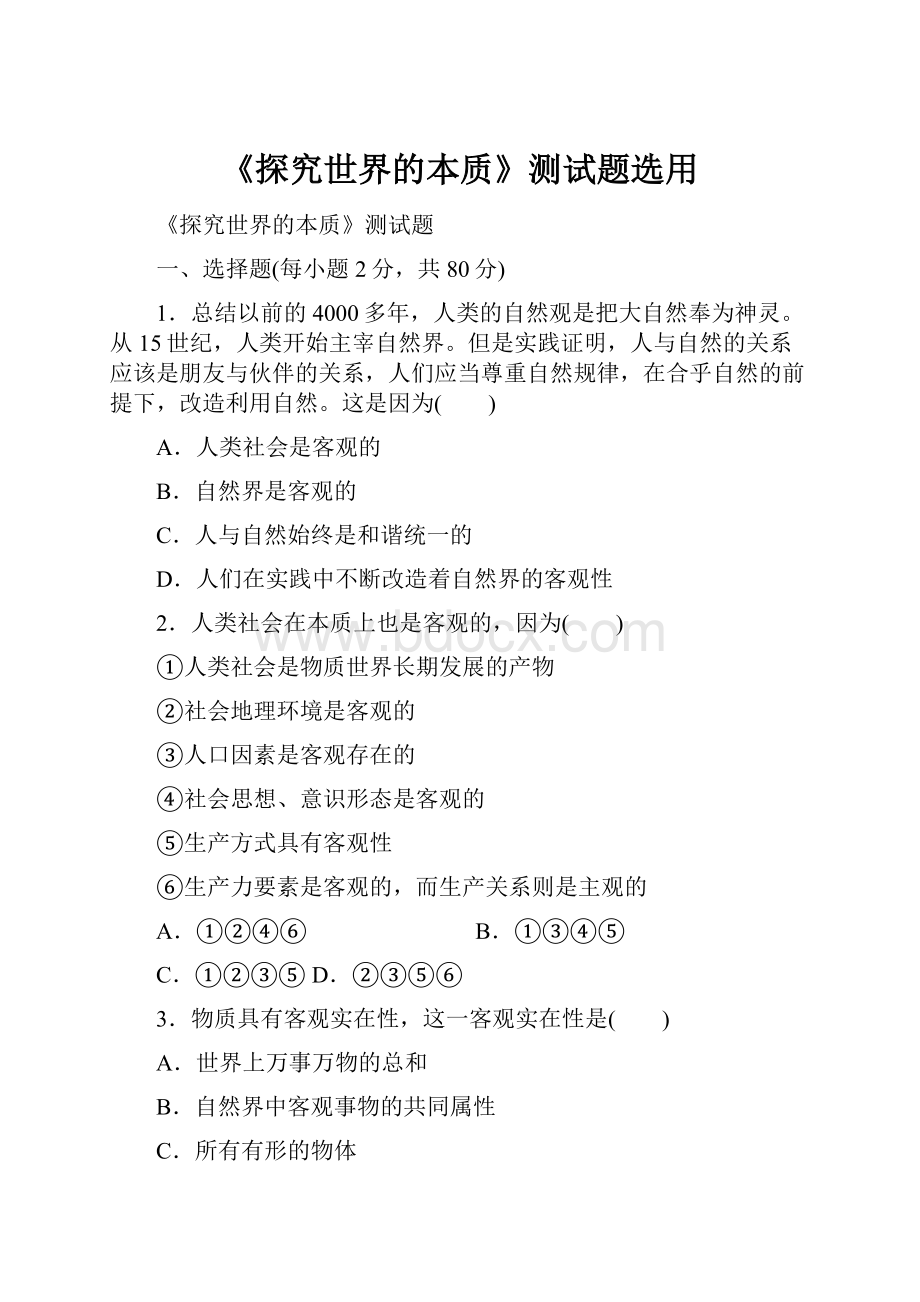

《探究世界的本质》测试题选用

《探究世界的本质》测试题

一、选择题(每小题2分,共80分)

1.总结以前的4000多年,人类的自然观是把大自然奉为神灵。

从15世纪,人类开始主宰自然界。

但是实践证明,人与自然的关系应该是朋友与伙伴的关系,人们应当尊重自然规律,在合乎自然的前提下,改造利用自然。

这是因为( )

A.人类社会是客观的

B.自然界是客观的

C.人与自然始终是和谐统一的

D.人们在实践中不断改造着自然界的客观性

2.人类社会在本质上也是客观的,因为( )

①人类社会是物质世界长期发展的产物

②社会地理环境是客观的

③人口因素是客观存在的

④社会思想、意识形态是客观的

⑤生产方式具有客观性

⑥生产力要素是客观的,而生产关系则是主观的

A.①②④⑥ B.①③④⑤

C.①②③⑤D.②③⑤⑥

3.物质具有客观实在性,这一客观实在性是( )

A.世界上万事万物的总和

B.自然界中客观事物的共同属性

C.所有有形的物体

D.万事万物共同的属性

4.自然界与人类社会的共同性表现在( )

A.存在与发展的基础相同

B.运动的规律相同

C.都具有客观实在性

D.构成因素相同

5.世界的真正统一性就在于( )

A.物质运动的绝对性B.世界的物质性

C.自然界的物质性D.人类社会的物质性

6.辩证唯物主义认为:

“世界是物质的。

”对这个“物质”的理解,下列观点正确的是( )

A.世界上存在的一切事物和现象

B.不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在

C.一切具体物质形态的总和

D.除了人脑以外的客观存在

7.有人断言:

“更大的神只要一想就能把人创造出来。

”这种观点( )

①认为生物的产生和进化是自然界长期发展的结果

②属于神创论的观点,是极其荒谬的

③否认了人类的产生是自然界长期发展的结果

④否认了世界是客观存在的物质世界,属于唯心主义

A.①②③ B.②③④

C.①③④D.①②④

8.亚里士多德认为,世界没有虚空,世界充满着相互差别的存在物,运动就发生在这些存在物的相互关系之中。

这说明( )

A.事物是变化发展的

B.世界是客观存在的物质世界

C.运动的方式是多种多样的

D.物质是运动的主体

9.苏东坡《赤壁赋》中写到:

“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。

”下列说法中与苏东坡观点相近的是( )

A.静者静动,非不动也。

静即含动,动不舍静

B.人一次也不能踏进同一条河流

C.日方中方睨,物方生方死

D.事物和状态不过是我们的心灵所采取的一种观点

10.《坛经》记载,时风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不一。

慧能进曰:

“不是风动,不是幡动,仁者心动。

”慧能的这一观点( )

A.离开了运动谈物质的形而上学观点

B.离开了物质谈运动的唯心主义观点

C.离开了意识谈物质的不可知论观点

D.离开物质谈运动的精神万能论观点

马克思主义哲学在确认运动绝对性的同时,也肯定相对静止的存在。

物质世界是绝对运动与相对静止的统一。

据此回答11~12题。

11.“任何一个有机体,在每一瞬间是它本身又不是它本身,始终处于不间断的变化之中”。

这句话是说( )

①事物的变化是捉摸不定的

②事物的运动是绝对运动和相对静止的统一

③运动是物质的唯一特性

④对立统一是各种运动形式的普遍联系

A.①②B.②③

C.③④D.②④

12.正确表述运动、静止、条件之间关系的是( )

A.在一定条件下,任何事物都处于相对静止状态,即特殊的运动状态

B.对某一事物来说,运动并不一定是无条件的

C.对某一事物来说,静止并不一定是有条件的

D.在一定条件下,任何事物都处于运动状态

13.人们按照元素有规则的变化进行推论,发现了一些“空位”上的元素,这表明( )

A.有的规律也是可以创造的

B.有些规律也是可以改变的

C.规律是可以认识和利用的

D.自然规律是主观对客观的映象

14.规律具有客观性是指( )

A.规律不能被创造,也不能被消灭

B.规律存在于人们的意识之外,人们在规律面前是无能为力的

C.自然界、人类社会、思维的运动变化都遵循其固有的规律

D.规律的存在和发生作用是无条件的

15.没有规律的物质运动是不存在的,没有规律的世界是不可思议的,这说明( )

A.规律只存在于人们的思维之中

B.世界的本质是具有规律性

C.规律无处不在,无时不有

D.规律具有客观性和普遍性

16.下列选项中属于规律的一组是( )

①月亮绕地球转

②新陈代谢

③大雁冬天南飞春天北来

④生物体的自然选择,适者生存

⑤一年四季春夏秋冬的变化

⑥商品以价值量为基础实行等价交换

⑦生产关系一定要适应生产力状况

⑧苹果落地

⑨市场商品的价格时涨时落

⑩水往低处流

A.①②⑨B.③④⑧

C.⑦⑧⑩D.②④⑥⑦

17.清朝诗人翁格在《暮春》中写道:

“莫怨春归早,花余几点红。

留将根蒂在,岁岁有东风。

”诗句蕴涵的哲理是( )

①世界是运动的

②物质运动的规律是客观的,不以人的意志为转移

③自然界的变化发展有其固有的规律

④在客观规律面前,人是无能为力的

A.①②③B.②③④

C.①②④D.①③④

18.日本观叶石楠、美国红栌、鸡腿菇……一个个农业新名词日益走进百姓生活。

如皋市近年来引进农业新品种约50个,农艺师结合如皋农业生产的实际,使洋菜“本土化”,打破了“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”的观念。

农艺师的做法体现的哲学道理是( )

A.人的理性为自然界立法

B.人可以改变规律起作用的前提条件

C.人不能改变规律,但能改变规律起作用的具体状况

D.客观事物的规律是客观的,思维活动的规律是主观的

19.地震现象是一种“客观实在”,实实在在地作用于人类生活。

关于“客观实在”的理解正确的是( )

A.世界上万事万物的总和

B.自然界中客观事物的共同属性

C.人们抽象出来的一切现象

D.客观存在的万事万物的共同的属性和本质

20.生物进化论指出:

现代生存的各种生物有共同的祖先,人类是由古猿进化而来的。

马克思主义又进一步揭示,劳动在由古猿向人的进化中起了决定性作用。

这说明( )

A.生物的祖先是非生物

B.没有人自然界依然存在,没有自然界人也能产生

C.自然界是客观的,不以人的意志为转移

D.人类的产生是自然界长期发展的结果

21.下列说法与“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”诗句的哲学寓意一致的是( )

A.对症下药,因地制宜

B.坐地日行八万里,巡天遥看一千河

C.江山易改,本性难移

D.种瓜得瓜,种豆得豆

22.当布鲁诺因传播“日心说”而被处死的时候,熊熊烈火中的他仍不停地高呼:

“就在这一刻,地球还在转动啊!

”地球还在转动,这说明( )

①世界的本质是物质

②自然界是客观存在的

③人类社会的存在和发展是客观的

④物质是不依赖于人的意识而客观存在的

A.①②③B.②③④

C.①②④D.①③④

23.苏东坡在《赤壁赋》中写到:

“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。

”下列说法中与苏东坡观点相近的是( )

A.日方中方睨,物方生方死

B.人一次也不能踏进同一条河流

C.静即含动,动不舍静

D.知屋漏者在宇下,知政失者在草野

24.(2011年南通模拟)2010年是“哈勃”望远镜发射20周年。

据卫星图像资料显示,月球表面高低起伏,分布有大小、形态、结构和形成年代各不相同的撞击坑,从唯物论的角度看,图像资料佐证了( )

A.有关月宫的神话是缺乏客观依据的

B.各种唯物主义物质观的科学性

C.世界物质统一性原理的正确性

D.月球与地球具有相同的物质结构

25.李白的《望庐山瀑布》中有“遥看瀑布挂前川”之句,后人评述此句的意境全在“挂”字之上。

这是因为此字体现了( )

①动中有静,静中有动

②物质是运动的物质,运动是物质的存在方式

③绝对运动与相对静止是统一的

④运动是物质的运动,物质是运动的主体

A.①②B.②④

C.③④D.①③

26.“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。

”下列对这句话理解正确的是( )

A.运动是有规律的

B.运动是物质的固有属性

C.物质世界是绝对运动和相对静止的统一

D.世界是物质的世界

27.为确保第十一届全运会开幕当天气象条件良好,广大科技工作者进行了多次人工作业以消除降水隐患,但仍无法完全控制天气,这是因为( )

A.人类的产生是自然界长期发展的结果

B.自然界具有物质性,其存在和发展是客观的

C.人类在自然界面前无能为力

D.发挥主观能动性可以认识和利用规律

28.中国改革开放30多年以来取得了举世瞩目的发展成就,从生产力到生产关系、从经济基础到上层建筑都发生了意义深远的重大变化,但我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,社会主要矛盾没有变。

这表明( )

A.运动是物质的固有属性和存在方式

B.运动是物质的运动,物质是运动的承担者

C.事物的存在和发展是绝对运动和相对静止的统一

D.物质和运动是不可分割的

知识点三:

意识是客观存在的反映

29.《三国演义》写尽了十八般兵器,但没有写到枪炮;《封神榜》写尽商纣宫廷的奢华,却没有提到互联网、高尔夫。

这是因为

A.脱离了社会也可以形成意识

B.人们的意识无法预见未来

C.意识的内容来自客观存在

D.意识是自然界发展的产物

30.〔2010福建福州八县(市)一中期末〕有人研究提出,著名的“女娲补天”的神话源自一次陨石撞击,是一则典型的以陨石为主兼容其他天文、地质、气象、地理现象的事件。

从哲学角度理解,材料表明

A.神话是对物质的正确反映

B.神话是客观存在在人脑中的反映

C.意识随着事物的发展而发展

D.神话故事是一种错误的意识

31.俗话说:

“日有所思,夜有所梦。

”有人在梦中发表演讲,计算数学问题,甚至解决了科学难题。

对此正确的认识是

A.梦既是一种意识活动,也是一种物质活动

B.在现实世界之外还存在着一个独立的精神世界

C.梦也是客观事物在人脑中的反映

D.意识有时可以脱离物质而单独存在

能力点一:

意识是物质世界长期发展的产物

32.据文献记载,在印度曾多次发现小孩被狼叼走,并在狼群中长大。

这些狼孩有的虽已七八岁,甚至是十来岁,但都不会说话,不会思维。

这些事例说明

A.狼孩的脑子虽是人脑,但思维不一定是人脑的机能

B.狼孩的脑子不是人脑

C.狼孩的脑子天生就是笨的、不聪明的

D.狼孩没有参与社会实践,所以不可能产生思维

能力点二:

意识是人脑的机能

33.左右脑迥异的八大特征

左脑显意识语言时间分析理智做事求实现代认识

右脑潜意识表象空间联想情感做梦创造原始认识

读表回答,人脑是

A.意识的来源

B.产生意识的物质器官

C.健全的大脑

D.人所特有的

34.高性能的电子计算机能进行一系列复杂的运算,因此有人认为计算机是有意识的。

从哲学上看,这一观点否认了

A.意识是大脑的机能

B.人脑只是意识的“加工厂”

C.意识对人脑的依赖

D.意识是人脑自生的

(2010黑龙江鹤岗一中期中)曹操大军在行军途中,士兵口渴,操以鞭指前面说有梅林,士兵于是不渴。

这就是所谓的“望梅止渴”。

据此完成13~14题。

35.下列观点正确的是

A.“望梅”对于人来说毫无意义

B.在一定条件下意识也可以决定物质

C.“望梅”确实能“止渴”

D.意识不能代替物质,“望梅”不能从根本上解决口渴问题

36.对于人来说,“望梅”可能“止渴”,“谈虎”可能“色变”,而对于动物来说则不是。

这是因为

A.动物没有第一信号系统

B.意识是大脑特有的机能

C.意识是人脑特有的机能

D.动物的意识水平比人类差

能力点三:

意识是客观存在的反映

37.在电脑的控制下,机器能够“自动”地命中目标。

因此,有人说电脑也是有意识的,这种观点否认了

①电脑也会产生意识 ②意识是人脑特有的机能 ③意识是客观事物在人脑中的反映 ④意识是生物特有的能力

A.①②B.③④C.②③D.②④

38.(2010山东潍坊三县联合期中)龙是中华民族的象征,对每一个炎黄子孙来说,龙的形象是一种符号、一种意绪、一种血肉相联的情感!

龙的形象,自古以来就有“角似鹿、头似驼、眼似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”的说法。

这表明

①观念的东西是人脑对客观事物的能动反映 ②一切观念都是对现实的模仿 ③意识是人脑特有的机能 ④任何观念都可以从现实世界中找到其本质“原型”

A.①②B.①④C.③④D.②④

39.朱自清夏夜走过月光朦胧的荷塘,写下散文名作《荷塘月色》。

这表明

A.意识是社会的产物

B.人脑是产生意识的源泉

C.意识是对客观事物的反映

D.意识歪曲反映客观事物

40.“地心说”是古希腊天文学家托勒密通过长期观测和研究提出来的。

在此基础上哥白尼通过进一步的观测和研究,提出了“日心说”,推翻了托勒密的结论。

这一著名的科学史实证明

A.正确意识和错误意识都来源于客观世界

B.正确意识和错误意识都来源于主观世界

C.正确意识来源于主观世界,错误意识来源于客观世界

D.正确意识来源于客观世界,错误意识来源于主观世界

二、非选择题(20分)

41.我国是海岸侵蚀灾害最为严重的国家之一,我国70%左右的沙质海岸线以及几乎所有开阔的淤泥质海岸线存在海岸侵蚀现象。

人类活动是导致现代海岸侵蚀灾害的主要因素。

沿岸采砂、海岸工程建设、沿岸开采地下水和采伐红树林等,是人类活动直接导致的海岸侵蚀的常见原因。

运用有关规律的知识,谈谈你对材料中现象的认识。

42.有人认为,意识是人脑的机能,所以有了人脑也就有了意识。

结合所学知识评析以上观点。

参考答案

1、解析:

材料没有体现人类社会的客观性,A不选。

人与自然应该是和谐统一的关系,但并不是始终和谐统一,故C不选。

D本身错误。

答案:

B

2、解析:

社会意识形态是主观的东西,而生产关系则是客观的,故④⑥不选。

答案:

C

3、解析:

即万事万物唯一的共同的特点。

答案:

D

4、解析:

此题重在考查对物质概念的理解。

A、B、D的叙述均是错误的。

答案:

C

5答案:

B

6、解析:

本题考查物质的概念。

A、C、D三项都是对“物质”的错误理解,世界上不仅存在物质,同时也存在意识现象,哲学上的物质概念概括的是各物质形态的共性,不是指一切具体物质形态的总和,人脑本身也是物质的具体形态之一。

答案:

B

7、解析:

该题主要考查学生对人类社会产生的过程的理解。

①的观点不符合题意,它主要说明自然界具有物质性;②③④符合题干要求。

答案:

B

8、解析:

运动存在于客观存在物中,说明运动不能离开物质而存在。

注意不要误选B,B不是最佳选项。

答案:

D

9、解析:

此题只要真正读懂引文中的话意,不难选出正确答案来。

B、C看到运动,否认相对的静止;D否认运动的物质性或客观性。

答案:

A

10、解析:

否认物质是运动的主体,否认运动是物质的根本属性和存在方式,不承认运动是物质的运动,是唯心主义的。

答案:

B

11、解析:

“是它本身又不是它本身”。

既承认了相对静止,又承认了绝对运动,既静又动的对立统一,是各种运动形式的普遍现象。

②④符合题意;①认识有误,事物的变化是有规律可循的;③认识有误,客观实在性是物质的唯一特性。

答案:

D

12、解析:

B项错误,运动是绝对的,无条件的;C项错误,静止是相对的,有条件的;D项错误,运动是绝对的,不需要条件。

答案:

A

13、解析:

本题考查学生对“规律的客现性、人可以认识与利用规律”的理解。

选择该题的关键是正确分析题干提供的信息中所体现出的哲学道理。

A、B、D项否认规律的客观性,应排除。

只有C项符合题意,应选。

答案:

C

14、解析:

规律的存在和发生作用是有条件的,故D不选。

答案:

A

15、解析:

A、B选项明显错误;C项的说法夸张了规律的普遍性,不选。

答案:

D

16、解析:

本题抓住规律的定义是事物运动过程中固有的、本质的、必然的、稳定的联系,即可顺利作出正确选择。

①③⑤⑧都是现象上的稳定,而非本质的必然;⑨⑩在现象上也不稳定。

答案:

D

17、解析:

《暮春》一诗,揭示了自然界有着客观规律,一切事物都是运动变化的,①②③都符合题意。

④错误,规律是客观的,但人可以发挥主观能动性,人不是无能为力的,人可以运用规律为人类造福。

故排除④,A项是正确答案。

答案:

A

18、解析:

自然界的规律是客观的,A错误;B的观点违背了规律的客观性,排除;规律是客观的,思维活动的规律也是客观的,D错误。

故选C。

答案:

C

19.解析:

客观实在性体现的是万事万物的共同的属性和本质,ABC三项观点均错误。

D项观点正确。

答案:

D

20.解析:

材料揭示了人类产生的客观性。

人是自然界长期发展的产物,故选D项。

AB两项观点不正确,C项与题意不符。

答案:

D

21.解析:

题干中的诗句揭示了事物是绝对运动和相对静止的统一,B项符合题意。

A项体现了具体问题具体分析,CD两项反映了事物发展的规律性。

答案:

B

22.解析:

地球还在转动,这说明地球的转动是不依赖于人的意识的,由此可以得出①②④要选。

地球的转动是自然现象,不属于人类社会的范畴,故③与材料无关,排除。

答案:

C

23.解析:

苏东坡的观点体现了动与静的辩证关系,C项正确。

ABD三项与题意不符。

答案:

C

24.解析:

通过题干中的“月球表面高低起伏,分布有大小、形态、结构和形成年代各不相同的撞击坑”可以证明世界起源于物质。

A项说法是错误的,B项说法欠妥当,古代朴素唯物主义和近代形而上学唯物主义都存在不足,D项不是从唯物论角度分析。

答案:

C

25.解析:

瀑布是流动的,但又给人以静止的感觉,用“挂”字体现了动静结合,因此①应选;②本身观点正确,但不符合题意;③正确揭示了“挂”的寓意;④不符合题意。

答案:

D

26.解析:

日月轮回,寒暑交替,体现了事物的运动是有规律的,故选A项。

BCD三项不符合题意。

答案:

A

27.解析:

人类无法控制天气,是因为自然界的存在和发展具有客观性,故选B项。

AD两项不符合题意,C项观点错误。

答案:

B

28.解析:

“重大变化”与“社会主要矛盾没有变”体现了事物的存在和发展是绝对运动和相对静止的统一,C项正确。

ABD三项观点正确但不符合题意。

答案:

C

29.C 30.B 31.C

能力提升

32.D 意识是客观存在通过生活和实践的环节进入人脑、并在人脑中加工改造的结果。

狼孩具备了意识活动的物质器官,但仍然没有产生意识的根源就在于此,故选D项。

A项否定了人脑是产生意识的物质器官,说法错误;狼孩的脑子是人脑,B项说法错误;C项说法与题意无关。

33.B 通过表格中左右脑所起的作用来看,人脑是产生意识的物质器官,选B项;人脑是意识的“加工厂”,A项说法错误;人脑包括大脑,C项说法错误;D项说法正确,但与题意无关。

34.C

35.D 士兵在知前有梅林时而不渴,说明了A项说法错误;什么情况下意识也不会决定物质,B项观点错误;“望梅”而“止渴”只是一种心理作用,是一种条件反射,并不能在客观上真正起到止渴的作用,C项说法错误;D项正确体现了题意。

36.C

37.C 只有人脑才会产生意识,意识是人脑特有的机能,②③的说法正确体现了题意,④说法错误;①的说法与题意相反。

38.B 题意旨在强调任何意识都源于客观存在,是对客观存在的能动反映,①④的说法正确体现了题意;观念都经过了人脑的加工改造,与现实不完全相同,②的说法错误;③的说法正确,但与题意无关。

39.C

40.A “地心说”“日心说”都是长期观测和研究的结果,前者是错误的意识,后者是正确的意识,这说明无论是正确的意识还是错误的意识都来源于客观世界,A项说法正确。

其他三项说法错误。

41、答案:

(1)规律是事物运动过程中固有的本质的必然的联系。

规律是客观的,具有不可抗拒性。

人们的行为一旦违背了客观规律,必将受到规律的惩罚。

只有按规律办事,才能达到预期目的,取得成功。

材料中人类的活动是违背规律的行为,正是因为这些活动,才导致了我国海岸线的严重侵蚀。

(2)这启示我们,人类活动必须承认规律的客观性,按客观规律办事。

不能贪图一时的眼前利益,损害长远的整体利益。

42.答案:

(1)人脑是产生意识的物质器官,意识是人脑特有的机能。

各种意识是客观事物通过人的实践作用于人脑,人脑才会形成对客观事物的反映,形成意识。

(2)如果没有客观事物作用于人脑,人脑就没有反映对象,也就不会产生意识。

题中观点虽然认识到了意识是人脑的机能,但认为有了人脑也就有了意识的观点是错误的。

解析:

本题考查意识的形成。

从物质基础看,人脑是意识的物质基础;从本质上看,意识是客观事物在人脑中的反映。

因此,意识的形成,不仅要有人脑,还要有客观事物通过实践作用于人脑。

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 探究世界的本质 探究 世界 本质 测试 选用

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

#2机组现场施工用电布置措施.docx

#2机组现场施工用电布置措施.docx