东一路东二路施工组织设计.docx

东一路东二路施工组织设计.docx

- 文档编号:29990355

- 上传时间:2023-08-04

- 格式:DOCX

- 页数:107

- 大小:99.50KB

东一路东二路施工组织设计.docx

《东一路东二路施工组织设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《东一路东二路施工组织设计.docx(107页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

东一路东二路施工组织设计

苏州市相城区东一路、东二路市政工程施工组织设计

第一章工程概况、编制依据及说明

一、工程概况

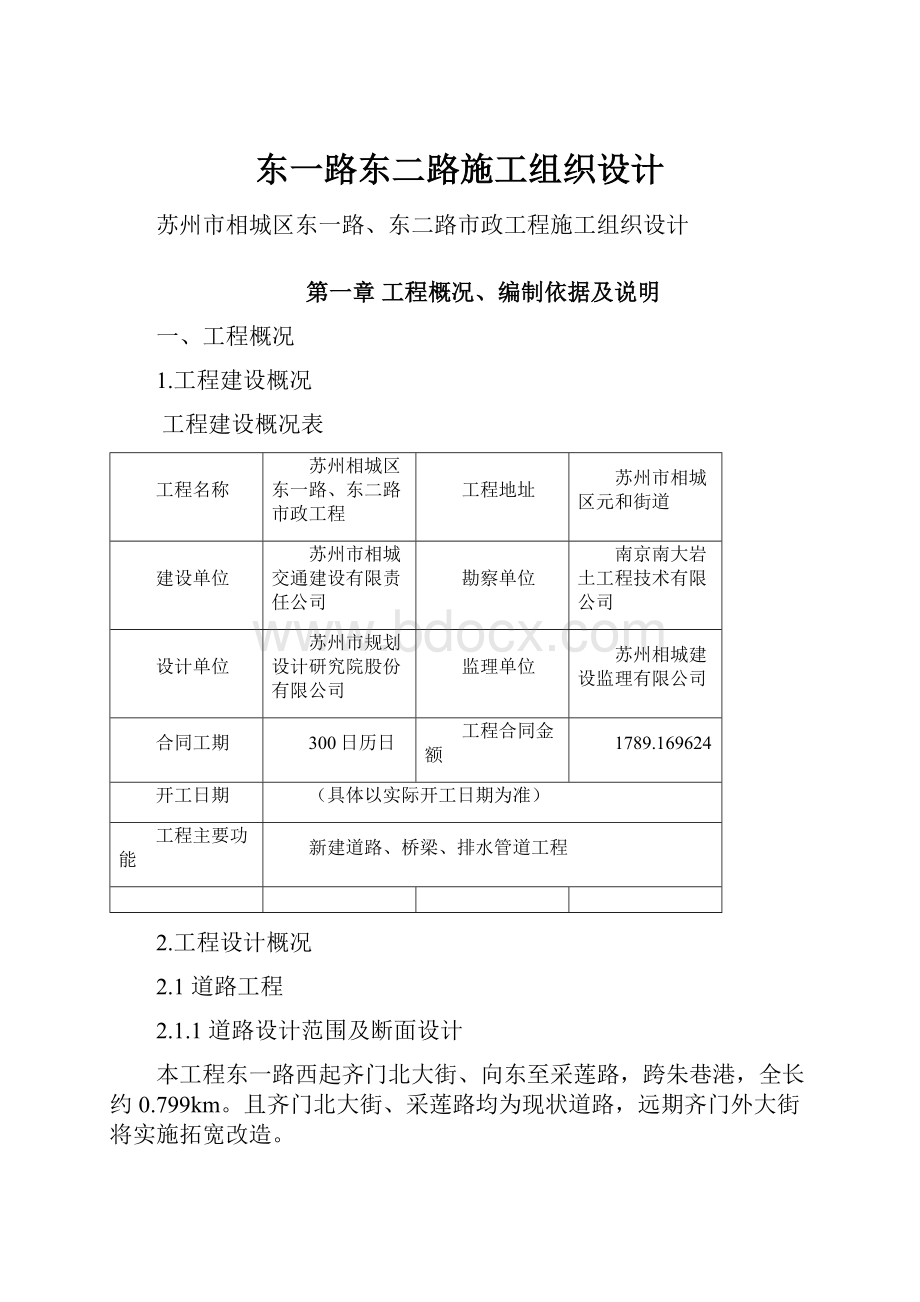

1.工程建设概况

工程建设概况表

工程名称

苏州相城区东一路、东二路市政工程

工程地址

苏州市相城区元和街道

建设单位

苏州市相城交通建设有限责任公司

勘察单位

南京南大岩土工程技术有限公司

设计单位

苏州市规划设计研究院股份有限公司

监理单位

苏州相城建设监理有限公司

合同工期

300日历日

工程合同金额

1789.169624

开工日期

(具体以实际开工日期为准)

工程主要功能

新建道路、桥梁、排水管道工程

2.工程设计概况

2.1道路工程

2.1.1道路设计范围及断面设计

本工程东一路西起齐门北大街、向东至采莲路,跨朱巷港,全长约0.799km。

且齐门北大街、采莲路均为现状道路,远期齐门外大街将实施拓宽改造。

东二路南起富元路、向北至东一路,全长约0.528km。

其中富元路为现状道路,东一路为规划道路。

齐门外大街、富元路路口及采莲路路口均不在本工程实施范围内。

根据该地区控制性详细规划,该道路为单幅路。

道路标准宽度18m,东二路口拓宽段50m。

道路标准横断面断面布置为:

3m(人行道)+6m(混行车道)+6m(混行车道)+3m(人行道)=18m;拓宽段断面布置为:

3m(人行道)+16(混行车道)+9.5m(混行车道)+3m(人行道)=21.5m。

混行车道路拱采用直线形式,混行车道横坡采用2%,人行道横坡采用1.5%(反向)。

2.1.2平面设计

2.1.2.1平面线位设计

根据前期规划确定道路设计中心线各控制点坐标及曲线要素,设计范围内无设置平曲线。

本工程东一路设计起点桩号K0+000,终点桩号为K0+799.145。

道路主要控制点及曲线要素详见下表:

苏州城市坐标系控制点坐标:

控制点

交叉点

坐标

桩号

计算方位角

X

Y

1

QD

55473.200

53506.082

K0+000

91°16′58.88"

2

ZD

55455.307

54305.027

K0+799.145

东二路设计起点桩号K0+000,终点桩号为K0+528.501。

道路主要控制点及曲线要素详见下表:

苏州城市坐标系控制点坐标:

控制点

交叉点

坐标

桩号

计算方位角

X

Y

1

QD

54940.145

53741.305

K0+000

91°16′58.88"

2

ZD

55468.337

53723.243

K0+528.501

2.1.2.2平面交叉口设计

本工程范围内道路正常路段为双向两车道,东一路按规划路口未进行拓宽。

东二路与富元路交叉口进行拓宽渠化,交叉口设计为平交灯控口。

北进口通过西侧拓宽,增加1条车道,进口道为2条车道;交叉口北出口保持1条车道不变。

交叉口渠化进口道加宽段长最小50m,渐变段长20m。

2.1.3竖向设计

a.控制点标高

纵断面设计标高为道路中心线标高,高程系统为1985国家高程基准。

沿线控制点标高有:

现状道路齐门外大街、富元路及采莲路交叉口已建标高、跨河位置新建桥梁梁底标高。

b.道路坡度

全线道路设计高程控制在2.92m以上,满足改区域的防洪要求,道路最小纵坡为0.3%,满足城市道路排水纵坡要求,道路最大纵坡为3.229%。

2.1.4路基设计

根据《公路自然区划分标准》,苏州市位于Ⅳ1区,1杂填土、2素填土在拟建道路沿线绝大部分分布,砼地坪、建筑垃圾为主,不能作为路基土或路基持力层,考虑其不均匀性,进行换填处理,东一路K0+600至K0+720路段分布的3淤泥质填土及河道、水塘部位分布的淤泥为流塑状态,工程性能极差,应将该土层清除。

对于局部未探明的坑、暗浜、暗塘部位,应进行换土垫层或其他浅层处治措施。

结合道路沿线土层分布情况,对道路路基采用一般路基处理、换填处理、河塘段路基处理及高压旋喷桩处理。

一般路基处理:

结合道路纵断面设计高程,对于挖方段路基,混行车道范围下超挖80cm,原地犁翻20cm掺6%石灰处理后,往上80cm采用8%灰土回填。

对于填方路段,清表后原地面原地犁翻20cm掺6%石灰处理,混行车道采用4%灰土回填至80cm路床底;人行道下开挖后原地碾压,采用素土分层回填至4%灰土层底,再采用40cm4%灰土(压实度≥92%)分层回填至人行道结构层底。

换填路基处理:

当80cm厚8%灰土底下还存在层杂填土、素填土及淤泥质填土时,混行车道及人行道下都挖除层杂填土、素填土及淤泥质填土至层粘土,先原土犁翻20cm、翻晒,掺6%灰土处理(压实度≥90%),混行车道再分层回填4%灰土至路床顶面下80cm(压实度≥92%),然后按每层20cm分层回填80cm厚8%灰土(下部40cm范围压实度≥92%,上部40cm范围压实度≥94%)至路槽;人行道结构层底40cm下采用4%灰土(压实度≥92%)分层回填。

河塘段路基处理:

首先围堤筑坝抽水,清除河底淤泥层并整平后,回填60cm混道渣,再用压路机先轻后重碾压至无明显痕迹,道渣最大粒径不大于30cm,道渣顶面用碎石嵌缝。

分层填筑4%灰土至8%灰土底,分层厚度20cm,压实度同路基同层位。

路槽下8%灰土分层填筑,分层厚度20cm(下部40cm范围压实度≥92%,上部40cm范围压实度≥94%)。

用机械清淤泥应留出厚度不小于30cm的淤泥层,用人工清淤并整平原状土表面,避免超挖扰动原状土。

河道及水塘坡岸应挖成台阶,台阶宽度不小于200cm,高度不大于80cm。

高压旋喷桩处理:

因道路北侧五米处有高压电缆通道,道路沿线分布的3层淤泥质填土较深,故考虑采用高压旋喷桩施工。

施工前先清表后平整场地,然后挖除至交工面,然后再进行高压旋喷桩施工。

高压旋喷桩要求桩端持力层为粘土层,根据地质报告地基承载力容许值为200KPa。

高压旋喷桩桩间距为1.2m,桩径为50cm,按“梅花型”布孔,采用湿喷工艺。

固化剂采用32.5级以上水泥,水灰比为1.0,水泥掺入量不小于150kg/每延米,具体掺入量通过实验室配比确定。

高压旋喷桩室内28d桩身水泥土无侧限抗压强度标准值不小于1.5MPa,7d临时桩身水泥土无侧限抗压强度标准不小于1.2MPa,路基处理面积置换率为0.157,单桩竖向承载力≥100Kpa,复合地基承载力要求≥102KPa。

桥台后回填路基处理:

台后开挖范围回填6%灰土至路基8%灰土底,压实度≥96%。

2.1.5路面设计

2.1.5.1机非混行车道

4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C)+8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)+0.6cm稀浆封层+34cm水泥稳定碎石基层+15cm12%石灰土底基层,总厚度61.6cm,路床顶设计采用回弹模量≥30MPa,路基顶面弯沉值为260(1/100mm),水泥稳定碎石基层顶弯沉值为37.4(1/100mm),路面顶面设计弯沉值为26(1/100mm)。

2.1.5.2人行道

20*10*6cm透水型路面砖+3cmM10水泥砂浆+15cm碎石垫层,总厚24cm。

2.1.5.3无障碍设计

本工程无障碍设施是在人行道上铺设视力残疾者行进盲道,以引导视力残疾者利用脚底的触感行走,行进盲道在路段上连续铺设。

本工程无障碍盲道铺设位置位于距人行道外缘界石0.3m处,行进盲道宽度0.4m。

盲道铺设需在交叉口落底段及转角位置设置提示盲道。

对于确实存在的障碍物或可能引起视残者危险的物体,采用提示盲道圈围,以提示视残者绕开。

人行道在沿线道口处需设置残疾人通行坡道,方便残疾人及轮椅上下,坡道采用全落底形式。

2.2桥梁工程

2.2.1简述

本工程中设计包含桥梁工程施工,本桥跨越规划河面宽20m,本桥中心桩号为K0+754.200,桥梁与规划河道正交,本桥为三跨6m+8m+6m简支梁板,桥全长30m。

2.2.2主要材料规格

1、沥青混凝土:

细粒式、粗粒式、粘层油

2、水泥混凝土:

(1)C50钢纤维混凝土:

伸缩缝

(2)C40混凝土:

桥面铺装、梁体、绞缝

(3)C30混凝土:

墩、台、基础、搭板等。

(4)C25混凝土:

驳岸等

(5)C15素混凝土:

垫层

3、钢筋:

HPB300级钢筋,HRB400级钢筋。

4、花岗岩:

栏杆、贴面、挂石等。

2.2.3平纵横设计

1、平面:

本桥中心桩号为K0+754.200,桥梁与规划河道正交,本桥为三跨6+8+6m简支梁板,桥跨中心线与道路正交,桥梁全长30m。

2、纵坡:

竖曲线交点标高为3.882m(位于K0+754.200),左纵坡为0.814%,右纵坡为-3.299%,竖曲线半径为650m。

3、横坡:

机非混行道2%,人行道1.5%(与车行道反向)。

4、桥梁宽度:

桥梁总宽为18.7m,即0.35m栏杆+3.0m人行道+12.00m机非混凝车道+3.0m人行道+0.35m栏杆。

5、梁底最低标高:

≥2.80m。

2.2.4桥梁结构

2.2.4.1上部结构

该桥采用标准跨径为6m和8m的钢筋混凝土板梁。

6m预制板梁长为5.96m;梁高40cm,中板底宽99cm,无悬臂,边板二底宽99.5cm,悬臂25cm。

8m预制板梁长为7.96m;梁高45cm,中板底宽99cm,边板一底宽99.5cm,无悬臂,边板二底宽99.5cm,悬臂25cm。

2.2.4.2下部结构及基础

桥台型式为重力式桥台,桥墩为薄壁式桥墩,基础均为扩大基础。

2.2.4.3附属结构及其他

(1)机非混行车道:

4cm细粒式沥青混凝土(同道路)

8cm粗粒式沥青混凝土(同道路)

粘层油(同道路)

防水层

≥8cm钢筋混凝土

(2)人行道板:

6cm人行道砖(同道路)

3cm1:

3水泥干拌砂浆

10cm人行道盖板

防水层

≥8cm钢筋混凝土

(3)栏杆:

桥梁两侧均设置栏杆

(4)桥梁伸缩装置:

0#、3#桥台设置伸缩缝,采用GQF-E-60型全封闭伸缩装置,伸缩量60mm。

(5)支座:

墩台均采用GYZD200*35mm板式橡胶支座。

(6)桥台后处理:

桥头路基填土6%石灰土,分层夯实,每层厚度不大于20cm,密实度不小于96%。

(7)搭板:

后台设6m长搭板,搭板的施工应符合路面横坡的要求,纵坡比道路纵坡大5%。

(8)过桥管线:

人行道下过不大于D400mm的管线。

2.3排水工程

2.3.1概述

排水体制为雨、污分流制

2.3.2雨水管设计

东一路雨水管布置在道路南侧机非混行车道下,东二路雨水管道布置在东侧混行道下,管中心距道路侧石1.5m处,东一路上的雨水通过雨水管就近排入现状河道,东二路部分雨水通过新建雨水管接入东一路设计雨水管道,部他雨水通过新建雨水管接入富元路已建雨水管,雨水管管径d400~d1000,沿途地块预留DN600雨水支管。

DN250、DN400均采用UPVC双壁波纹管,环刚度为8kpa以上,接口为橡胶圈接口;d600、d800、d1000管采用柔性接头A型承插式钢筋混凝土管,O型橡胶圈连接。

DN250、DN400基础为10cm厚的中、粗砂垫层,满沟槽回填砂至管顶以上15cm,粗砂应洒水拍平。

d600、d800、d1000钢筋混凝土管采用120°--C25混凝土基座,慢车道下新建DN250雨水支管覆土较浅,雨水管道及雨水口连接管位于路面下且埋深较浅,便于施工沟槽采用发开挖施工,对雨水管道及雨水口的连接管采用C25混凝土全包固保护。

窨井均采用矩形落底窨井、方形铸铁井座,钢纤维混凝土井盖。

DN400管采用800*800雨水检查井,d600管采用1000*1000雨水检查井,d800管采用1000*1200雨水检查井,d1000管采用1000*1400雨水检查井。

边井采用320×720乙型单箅雨水口,道路最低点和道路交叉口采用乙型双箅雨水口,雨水箅盖座均采用钢纤维混凝土箅盖座,边井支管采用DN250UPVC双壁波纹管,纵坡大于等于0.01。

2.3.3污水管设计

污水管主要为道路两侧地块服务。

东一路污水管道布置在道路北侧混行车道下,东二路污水管道布置在西侧混行道下,管中心距道路侧石1.5m处,东一路上的污水通过新建污水管道接入东二路设计污水管;东二路上的污水通过新建污水管由北往南接入富元路已建污水管。

污水管管径为DN400,道路沿线地块预留DN400污水预留管。

DN400管均采用HDPE双壁波纹管,橡胶圈接口连接,环刚度8kpa以上。

管道基础为10cm厚的中粗砂垫层,满沟槽回填砂至管外顶以上15cm。

窨井均采用矩形混凝土污水检查井,圆形铸铁井座,钢纤维混凝土井盖,DN400管采用800×800污水检查井(H≤4.0m)、1000×1000污水检查井(4.0≤H≤6.0m。

2.4主要项目工程数量表(见附件工程量汇总表)

3.工程地质概况

3.1场地工程地质条件

3.1.1场地位置及地形地貌

本工程位于苏州市相城区齐门北大街东侧,富元路北侧,本道路东一路呈东西走向,东二路呈南北走向。

东一路道路沿线场地为民房及厂房及农田,民房及厂房现大部已拆除,仅起点至K0+100路段未拆除,K0+320~K0+740路段为土建工棚,K0+754.2处有一河道,K0+120及K0+180处各有一水塘。

东二路K0+220至终点为水塘及茭白种植地浅部有少量积水及淤泥,水位较高。

东二路沿线由于临近施工工地,大部水塘及地中有砼块碎砖等建筑垃圾。

东一路和东二路交叉口有一地下电缆。

道路沿线地势较平缓,地面标高一般在2.00~3.50m。

3.1.2地基土的工程性能特征

本次勘察揭示的是40.3m深度以内,按沉积年代、地质成因等综合分析,可划分出素填土和第四纪晚更新世陆、海相沉积层共12层,自上而下分述如下:

①1杂填土:

杂色,松散状态,表层大部为碎石、碎砖等建筑垃圾,不均匀,层厚为0~3.3m。

①2素填土:

灰黄、褐色,软塑、松散状态,以粘性土为主,夹少量植物根和建筑垃圾,不均匀,层厚0~2.4m.

①3淤泥质填土:

灰黑色,流塑。

局部夹少量粘性土团及植物根,不均匀,本土层在东一路K0+600至K0+720揭露,层厚0~4.5m。

②淤泥:

灰黑色,流塑状态,为河底新近沉积土,含大量腐殖物,不均匀,层厚0~0.9m,层面标高-1.05~-1.85m。

③粘土:

褐黄~灰黄色,可塑,较均匀,层厚1~4m,层底标高为-3.08~2.00m。

④粉质粘土夹粉土:

灰黄色,软塑~可塑状态,局部以粉土为主,不均匀,层厚1.5~2.3m,层底标高-4.08~-2.00m

⑤粉质粘土:

黄灰~灰色、软塑,局部夹少量粉土,不均匀。

层厚1.4~4.8m,层底标高为-5.95~3.61m.

⑥粉土夹粉质粘土:

灰色,饱和,稍密状态,局部为粉质粘土为主,不均匀。

层厚0~2.7m,层底标高为-10.62~-7.09m.

⑦粉砂夹粉土:

灰色,饱和,以中密状态为主,局部层底呈密实状态,不均匀。

层厚0~9.6m,层底标高为-10.62~-5.48m.

⑧粉质粘土:

灰色、软塑,局部夹少量粉土,不均匀。

⑨粘土:

暗绿~青灰黄色,可塑状态,较均匀。

⑩粉质粘土:

灰黄~青灰色,软塑~可塑状态,不均匀。

⑾粉质粘土:

灰黄色,可塑状态,不均匀。

⑿粉质粘土:

灰色,软塑状态,不均匀。

3.2场地水文地质条件

3.2.1区域水文地质条件

苏州市属亚热带季风气候,苏州市历史最高水位2.49m,历史最高潜水位为2.63m,年变幅一般在1~2m,其补给主要为大气降水,苏州历史最高微承压水水位为1.74m,近3~5年最高水位1.60m左右,主要补给来源为大气降水、地表水以及上部潜水,微承压水年变幅约0.8m。

3.2.2施工现场地下水

本工程拟建道路沿线浅部地下水按其埋藏条件可分为潜水及微承压水,潜水主要赋存与浅部粘性土层中,富水性一般,主要以大气降水及地表水的侧向补给为主。

施工范围内初见水位标高为0.65m~1.00m,稳定水位标高在1.32m~1.60m左右。

3.3周边道路及地下管线

本工程两侧厂房及建筑工地较多,道路较窄,现场勘查后发现沿线电线杆较多,原有管线均架空敷设,埋地管线以高压电缆为主,在施工前要探明掌握地下管线的详细走向、埋深后才能施工。

4.工程特点、难点

4.1施工范围周边情况

施工现场周边情况复杂,道路狭窄,两边分别为建筑工地及厂房,车流量较大,不能全封闭施工,必须采用半幅道路施工,设置临时围挡工作量大,预留通道狭窄,扬尘控制困难。

4.2土方工程施工

本工程土方填筑工作量较大,施工时间可能涉及雨期或低温阴雨天气,道路全幅施工,道路两侧为土建围墙及供热管道,土方堆放困难。

项目部将做好施工前期的材料准备,施工过程中将集中安排机械设备、人员在局部段落施工,减少土路基施工因阴雨天气造成的影响,保证总工期切实有效的得到实施。

二、编制依据

1.施工合同

2.施工图纸

(1)苏州相城区东一路、东二路市政工程—道路工程施工图纸。

(2)苏州相城区东一路、东二路市政工程—排水工程施工图纸。

(3)苏州相城区东一路、东二路市政工程—桥梁工程施工图纸。

3.施工图纸工程涉及的主要国家或行业规范、标准、规程等如下:

规范、标准、文件一览表

类别

名称

编号或文号

国家标准

《工程测量规范》

GB50026-2007

国家标准

《砌体工程质量验收规范》

GB50203-2002

国家标准

《混凝土结构工程质量验收规范》

GB50204-2002

国家标准

《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50268-2008

国家标准

《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

GB/T20221-2006

国家标准

《给、排水管道用橡胶密封圈胶料》

GB9876-88

国家标准

《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》

GB/T21873-2008

行业标准

《聚乙烯塑钢缠绕排水管》

CJ/T270-2007

行业标准

《城镇道路工程施工与质量验收规范》

CJJ1—2008

行业标准

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

CJJ2-2008

行业标准

《城市桥梁桥面防水工程技术规范》

CJJ139-2010

行业标准

《公路桥涵施工技术规范》

JTG_TF50-2011

行业标准

《铣削钢纤维混凝土应用技术规程》

DGJ08-59-97

行业标准

《建筑施工安全检查标准》

JGJ59-99

行业标准

《钢纤维混凝土检查井盖》

JC889-2001

行业标准

《埋地聚氯乙烯排水管道工程施工技术规程》

CECS122:

2001

行业标准

《市政工程资料编制与填写范例》

地方标准

《给水排水图集》

苏S01-2012

地方标准

《苏州市市政排水工程通用图》

第二章施工部署、施工管理组织机构

1.工程目标

1.1质量目标

本工程质量目标等级为:

合格。

1.2工期目标

本工程目标工期为300天(日历天),合同开工日期为:

2016.3.1

具体以实际开工报告为准。

1.3安全目标

全面贯彻落实我公司贯标工作要求,确立本工程“杜绝死亡事故,控制重伤事故(重伤率≤0.3‰),减少一般事故(一般事故频率<1‰)”、“施工现场安全防护达标率100%”、“实现无重大伤亡事故、无重大设备安全事故、无重大火灾事故、无重大多人急性中毒事故”的安全目标管理。

1.4文明目标

全面贯彻落实我公司贯标工作,争创苏州市文明工地,按国家及地方有关规定执行,做到依法施工,文明施工,杜绝违章、野蛮施工事件;做到布局合理,施工组织有序,材料堆放整齐,设备停放有序,标识标志醒目,环境整洁干净,无破坏周边环境,随意抛洒建筑垃圾;控制扬尘;实现施工现场标准化、规范化管理;不扰民,不害民,创建和谐施工现场,。

2施工管理组织机构

2.1项目部经理部组织机构

本公司将服从业主及监理工程师、质检部门及上级领导主管部门在施工过程中的管理、监理和监督。

施工中组织合理的劳动力、配备合理的机械设备以及加强与其他施工队伍的协作配合是关系工程能否顺利展开的关键。

结合工程施工情况,我公司将委派具有丰富管理经验的项目经理牵头组建项目管理部,项目管理部下设三个施工队组,分别是管道施工队、道路施工队和桥梁施工队。

各施工队组应根据施工生产计划安排,密切配合,通力协作,并做好与相临施工单位的工作协调。

组建的项目管理机构图如下:

项目管理机构图

设备员

尹燕峰

2.2项目经理部管理人员职能分工及岗位职责

建立从项目经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制、明确各级管理职责,管生产必须管质量,建立严格的考核制度,以实行优质优价政策,将经济效益与质量挂钩。

⑴项目经理职责

项目经理是企业法人的委托人,对本项目工程质量负全面领导责任,其职责是:

a.认真贯彻执行国家有关法律法规要求和公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求,执行公司管理方针,领导实施与控制项目管理目标。

b.负责实施企业与顾客签订的工程承包合同和企业内部的项目承包合同,确保合同目标全面完成。

c.组织编写和实施项目管理规划(施工组织设计),领导、组织、指挥和协调项目经理部的各项工作。

d.对经批准的与项目有关的文件组织实施,协调处理与项目各相关方的各种关系。

e.组织工程均衡施工和工序管理,合理配置各种资源,对工程的质量、进度、成本、安全和现场文明(环保)负全面责任。

f.准备和组织中间验收和竣工验收及交付,参加工程回访;及时与上级组织(公司)就工程项目管理进展等情况进行沟通。

g.接受和服从上级组织(公司)对工程项目实施过程中的管理与监督。

h.进行负责公司和分公司制定的纠正和预防措施在本项目部的贯彻和落实;

i.负责项目内部施工作业人员的思想教育,特别是做好质量、职业健康安全和文明施工(环保意识)的教育,确保建设工程项目安全、质量目标的实现,并终生承担起责任。

⑵项目副经理职责

项目副经理协助项目经理对工程的运作负全部责任。

⑶项目工程师职责

项目工程师对项目工程质量负技术领导责任。

其职责是:

a.在项目经理领导下。

全面负责项目工程质量日常管理,具体协调工程技术管理工作,解决工程施工过程中出现的技术问题;

b.负责施工过程中的全面质量监控,组织、主持质量检查、复核和自我验收;

c.负责施工过程的监控,对各分项技术复核、隐蔽工程验收认真把关,发现问题及时解决,确保符合要求后方能进行后道工序施工;

d.负责施工图阶段的会审工作,提出施工图的问题,进行技术核定工作:

e.主持编制分部分项施工方案的细则并负责向各班组人员进行技术交底工作;

f.参与不合格的报告、调查及处置工作;

g.组织项目技术人员围绕工程项目进行技术攻关,开展“QC”小组活动;

h.确保质量目标的全面实现。

⑷施工员职责

a.负责工程项目的施工过程控制,制定施工技术管理办法;

b.负责工程项目的施工组织设计及调度、勘察、征地拆迁工作,参加技术交底、过程监控,解决施工技术疑难问题。

参与编制竣工资料和进行技术总结,组织实施竣工工程保修和后期服务;

c.组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,努力开展新成果的应用;

d.负责验工计价,并对合格产品进行量测计量;

e.负责对试验室、测量队进行管理。

⑸材料员职责

a.根据工程进度计划编制材料请购计划,合理安排材料进出现场,确保工程的正常施工;

b.负责各种材料进出单据的审核及材料成本核算,建立健全料帐分类帐册,做好收料台帐(日记)和材料供应原始资料收集保管,保持可追溯性

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 一路 东二路 施工组织设计

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

#2机组现场施工用电布置措施.docx

#2机组现场施工用电布置措施.docx