文学史试题.docx

文学史试题.docx

- 文档编号:29001973

- 上传时间:2023-07-20

- 格式:DOCX

- 页数:12

- 大小:33.25KB

文学史试题.docx

《文学史试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文学史试题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

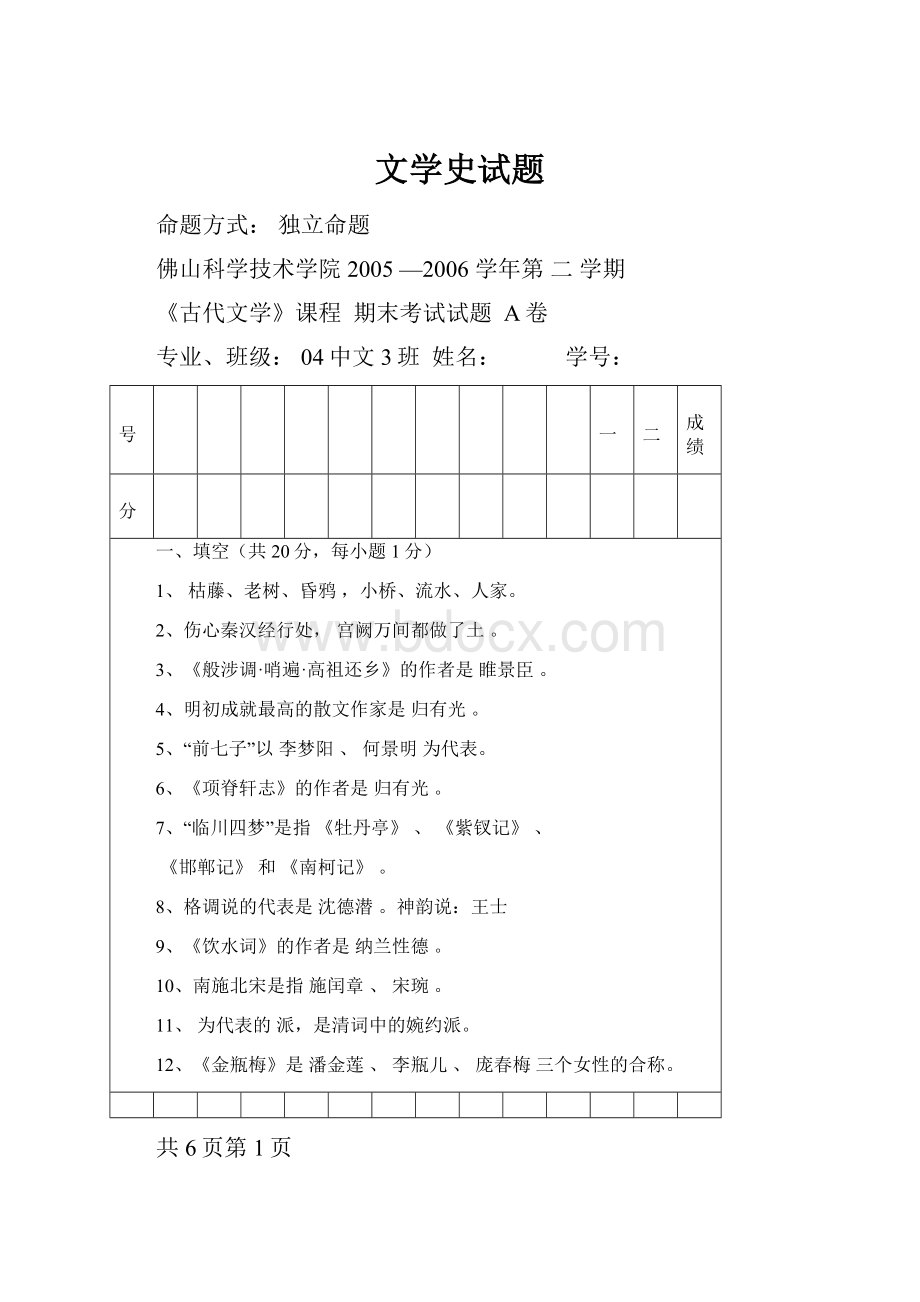

文学史试题

命题方式:

独立命题

佛山科学技术学院2005—2006学年第二学期

《古代文学》课程 期末考试试题 A卷

专业、班级:

04中文3班 姓名:

学号:

题号

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

总成绩

得分

一、填空(共20分,每小题1分)

1、枯藤、老树、昏鸦,小桥、流水、人家。

2、伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

3、《般涉调·哨遍·高祖还乡》的作者是睢景臣。

4、明初成就最高的散文作家是归有光。

5、“前七子”以李梦阳、何景明为代表。

6、《项脊轩志》的作者是归有光。

7、“临川四梦”是指《牡丹亭》、《紫钗记》、

《邯郸记》和《南柯记》。

8、格调说的代表是沈德潜。

神韵说:

王士

9、《饮水词》的作者是纳兰性德。

10、南施北宋是指施闰章、宋琬。

11、为代表的派,是清词中的婉约派。

12、《金瓶梅》是潘金莲、李瓶儿、庞春梅三个女性的合称。

共6页第1页

二、名词解释(共20分,每题5分)

童心说

是晚明时期杰出思想家李贽的文学观念。

“童心”就是真心,也就是真实的思想感情。

他认为文学都必须真实坦率四表露作者内心的情感和人生的欲望。

在李贽看来,要保持“童心”,使文学存真去假,就必须割断与道学的联系;将那些儒学经典大胆斥为与“童心之言”相对立的伪道学的根据,这在当时的环境中自有它的进步性与深刻性。

公安派

晚明文学领域一个具有相当影响的文学流派。

代表人物有袁宏道、袁中道、袁宗道三兄弟,以袁宏道为首。

因为是湖北公安人,故称公安派。

公安派反对前七子和后七子的拟古风气,主张“独抒性灵,不拘格套”,发前人之所未发。

其创作成就主要在散文方面,清新活泼,自然率真,但多局限于抒写闲情逸致。

公安派的文学主张发端于袁宗道,袁宏道实为中坚,

是实际上的领导人物,袁中道则进一步扩大了它的影响。

公安派的文学主张主要是:

①反对剿袭,主张通变。

②独抒性灵,不拘格套。

③推重民歌小说,提倡通俗文学。

·神韵说

中国古代诗论的一种诗歌创作和评论主张。

为清初王士禛所倡导。

在清代前期统治诗坛几达百年之久。

桐城派

“桐城派”是清代中叶最大的散文流派。

代表作家有方苞、刘大櫆、姚鼐,他们都是安徽桐城人,故称“桐城派”。

共6页第2页

、简答题(共20分,每题10分)

1、《西厢》题材的由来及其演变过程。

一、《莺莺传》——源头与影响

元稹的《莺莺传》并不是唐人传奇中最优秀的作品,但却是影响最大的作品。

《莺莺传》问世之后,曾经广为流传。

北宋时赵德麟在他的《商调蝶恋花鼓子词》中说:

“今世大夫极谈幽玄,访奇述异,无不举此(指崔张故事)以为美谈;至于倡优女子,皆能调说大略。

”《莺莺传》以细腻委婉的笔触叙述了一个“痴心女子负心郎”哀婉故事,虽然作者的主观意图是维护封建礼教并为自身的行为开脱,但《莺莺传》的巨大影响,应该说,主要是来自莺莺形象的成功塑造。

来自于作者对莺莺悲剧性格与悲剧命运的真实描写。

因此,《莺莺传》的主要价值与意义在于,它所描述的莺莺的悲剧命运与遭遇,在当时是具有真实性和普遍性的。

《莺莺传》的主要矛盾是在莺莺与张生之间展开的。

张生与莺莺的关系,是一种追求与被追求,遗弃与被遗弃的关系。

张生本是一个“非礼不可入”的正人君子,以“是年二十三,未尚近女色”。

而当他遇见莺莺之后,却不由为之神魂颠倒,终至缀“春词”、“攀树”、“跳墙”,极力追求。

张生初见莺莺时,一见钟情,爱之甚笃,也可以为之蔑弃“父母之命,媒妁之言”,但不久之后,他便意识到了自己应担负的功名利禄的责任,想起了历代女人误身误国的教训,又轻易地抛弃了莺莺。

甚至反诬美丽而聪明的莺莺是一个“尤物”,“不妖其身,必妖于人”,于是不得不“忍情”。

《莺莺传》中的莺莺,则是一个被侮辱与被损害的形象,她虽然美丽、聪明、善良、深情,但仅仅只是因为接受了张生的追求,便陷入了无法摆脱的悲剧。

对于张生的“始乱终弃”,她虽然有无限的哀怨,但却只能深藏于心底。

面对张生,她只能说“愚不敢恨”,“还将旧时意,怜取眼前人”。

莺莺的深情善良与张生的无情薄幸形成了鲜明的对比。

爱情与负心,深情与薄幸的矛盾,是贯穿《莺莺传》全篇的主要矛盾。

虽然元稹津津乐道的是旧时代文人的风流艳遇,并极力为张生开脱,但小说围绕女性命运所作的真实描写,仍然人们提供了丰富的历史内容。

一方面,小说“反映了一种迥异于其他历史年代的历史真实——唐代封建婚姻制度的残酷性”。

(董每戡《五大名剧论、西厢记论》38页)当时的士人要想一帆风顺的往上爬,必须娶个大姓的闺阁千金才行。

《莺莺传》中的莺莺的真实身份,显然并不是真正的大家闺秀或贵族名姝,因而才难以逃脱被遗弃的命动。

另一方面,小说更为重要的价值则在于,它为人们展示了旧时代女性的生存环境与生存状态,以及女性对自身价值的认识。

遗弃了莺莺的张生,在当时不仅没有受到世人的谴责,反而被时人称为“善于补过者”;而对于莺莺的不公平命运,无论是当事者还是旁观者,都认为是理所当然的。

在封建文人的心目中,爱情是无足轻重的,功名与前程是最重要的,不要把自己的前程断送在女人手中。

《莺莺传》以对爱情的温婉深情的描写开始,而以对爱情的否定而告终,所表现的是一种真实的历史内容。

二、《西厢记诸宫调》——变化与贡献

《西厢记》题材的演变,到董西厢的诞生,开始产生了质的变化。

(在《董西厢》之前的莺莺说唱文学,虽已表现出了对元稹的不满,但基本上仍然保存了“始乱终弃”的基本情节。

)

这种变化具体体现在下列方面:

1.矛盾冲突的变化:

元稹《莺莺传》中的基本矛盾是张生与莺莺的矛盾,是爱情与负心的矛盾。

而在《董西厢》中这一矛盾发生了根本的变化,成为张生与莺莺共同追求爱情幸福而与封建家长之间的矛盾,成为爱情与礼教的矛盾。

2.人物形象的变化:

最重要的变化首先来自张生。

《莺莺传》中的负心郎张生,在《董西厢》中以多情才子(忠于爱情)的面貌出现。

莺莺也不再完全是逆来顺受,忍气吞声的悲剧形象(而是有了自己的性格),不再屈从于命运的安排,形象更加丰富。

红娘和老夫人的形象则进一步具体化,作用得到了加强。

3.主题的变化

冲突、人物的变化必然带来主题的变化。

从维护封建礼教及“女人祸水”的陈腐说教,转变为争取婚姻自主,突破礼教束缚的新的主题。

4.结局的变化:

董西厢用崔、张二人共同追求幸福爱情的动人故事,取代了《莺莺传》“始乱终弃”的悲剧结局,最后二人双双出走,成就了美满婚姻,以团圆告终。

作为长篇说唱文学,董西厢在艺术上也有其不够成熟之处,主要表现,结构枝蔓过多,情节安排也有轻重失当,过分芜杂等不合理的地方,“白马解围”占了全本的六分之一。

有些人物性格不够完整(张生在老夫人赖婚之后,要和红娘“权作夫妻”等),因而为王实甫创作杂剧《西厢记》留下了广阔的驰骋的天地。

没有董西厢,就不会有王西厢,在这一点上,董解元功不可没。

三、《西厢记》杂剧——深化与升华

1.王实甫的《西厢记》和《西厢记诸宫调》相比,在思想内容上更趋深刻,反对封建礼教,反对封建婚姻制度的主题思想进一步深化。

作者以赞扬的笔调,细腻的笔触,充分描写了莺莺和张生作为初恋的少男少女的真实而强烈的感情而不再认为这是一种罪过也不再考虑是否会误国误身。

简而言之,杂剧中的莺莺,不再是妖孽、不再是尤物,而是一个具有鲜活生命的寻求爱情幸福的纯情少女。

作者对爱情的充分肯定,对人的正常的权力的肯定,无疑是对封建礼教的大胆挑战。

2.人物形象更加鲜明,丰满,个性化。

(尤其是张生与红娘、莺莺)

3.艺术上更加精美成熟。

结构严谨完整,情节起伏跌宕不落窠白。

心理描写与人物性格、戏剧情节紧密相关。

语言华美、富有个性化。

2、刘基《卖柑者言》的写作特点。

共6页第3页

四、论述题(共40分,每题20分)

1、试析《三国演义》中曹操形象。

《三国演义》是我国历史小说中出类拔萃的长篇巨著.作者罗贯中,把历史上的曹操,描绘成一个权谋机诈,无比凶残的人物,作者把封建时代统治阶级的罪恶,生动地集中在他身上,使他成为典型的统治者形象.小说中的曹操,是一个有着无穷贪欲和权势欲的人物,但他又把"宁教我负天下人,休教天下人负我"的自私残忍的灵魂掩藏起来,用假仁假义,小恩小惠去笼络,收罗人才,为他所用.在小说中,作者还刻画了他的另一面,即作为亲自统帅千军万马南征北战的统治者,曹操是一位有胆略的政治家和有才能的军事家.他统一了北方,结束了北方诸侯割据的局面.本文就以上几点对曹操的形象试作分析.

一,怀不臣之心,生性多疑,残酷好杀,奸诈多变的曹操.

《三国演义》的人物面目清楚,忠就忠得义薄云天,奸就奸得狠毒无比.读者一翻开书就见到每一个人物的立场分明,爱憎清楚.在众多的人物中,曹操的性格最具有典型性,不仅鲜明独特,而且反差巨大.作品一开始,作者便借用汝南许劭之口规定了这一人物的"主导情感":

"乱世之奸雄".可贵的是,作者并没有停留在概念的抽象描述,而是用大量生动的具体描写赋予这一概念以丰满可感的血肉."颍川之战",曹操对义军不分青红皂白,"大杀一阵,斩首万余级",充当了一个朝廷刽子手的角色.此后,他又跟随皇甫嵩讨张梁,"斩张梁于曲阳","发张角之棺,戮尸枭首",残酷得连死人也不放过.替父复仇进攻徐州时,曹操传令三军"但得城池,将城中百姓,尽行杀戮","大军所到之处,杀戮人民,发掘坟墓",失去了理智的曹操近乎疯狂,滥杀无辜,显得特别残暴不仁,更是让人触目惊心."刺卓逃难",曹操明知自己错杀了吕伯奢全家,还要一错再错,耍弄阴谋手段将沽酒归来的吕伯奢挥剑砍死."杀吉平",曹操更加显得无比残暴,先是将吉平打得体无完肤,然后截去吉平的九个手指,割掉吉平的舌头,吉平撞阶而死后,曹操仍不解恨,还要"分其肢体号令"."顺我者倡,逆我者亡",成了曹操最大的人生信条.

曹操在奉迎献帝迁都许昌,"挟天子而令诸侯"之后,个人野心和权势欲望不断膨胀,最终完全把持了朝堂,控制了汉末中央政权.所有的朝廷大事,从军事征伐到人事任免,从内政事务到外交联系,曹操根本不听献帝和朝臣的意见,都是个人说了算.献帝在曹操的眼里,不过是一个傀儡,一个"儿皇帝";朝臣在曹操的眼里,不过是一个装饰"门面"的可供自己利用的工具.曹操在擒杀吕布之后,"威名日盛",脑海深处便产生了不臣之心的念头,如果不是顾虑"朝廷肱股尚多",只怕早就"行王霸之事"了.为了观察动静,曹操特地邀请天子"许田围猎",群臣将校向献帝齐呼万岁,他竟"纵马直出,遮于天子之前以迎受之",并借天子弓箭不还,自行悬带.当献帝深感曹操欺君罔上,有窃国谋逆之心后,随即密赐衣带诏,令董承,刘备,马腾等人合力讨贼.事后衣带诏泄露,曹操诛杀了董承,吉平,王子服等人仍不解恨,连已有五个月身孕的董贵妃也不放过,尽管献帝和伏后一再哀求,还是将董贵妃勒杀于宫门之外.如果不是程昱即时劝谏,恐怕就连献帝本人也要被废黜了.此后,曹操权势更盛,作威作福,不可一世.只要是曾经反对过他的人,都被他视为眼中钉肉中刺,必欲拔除而后快,马腾父子三人被诱杀,伏后,伏完"为国捐生",耿纪,韦晃等"五臣死节".曹操"名为汉相,实为汉贼".

曹操把权诈,奸猾,多疑用到了极至.在同窗好友亦是如此.最典型的事例莫过于官渡大战的许攸前来投奔."曹操不及穿履,跣足出迎,遥见许攸,抚掌欢笑,携手共入"然后他"愿即教我以破绍之计","可支一年","有半年耳",直到许攸一下子拆穿粮食已尽,曹操这才愕然不已.许攸以诚相投,而曹操这一本正经的真言竟是满口假话,这就是奸雄之奸.

在赤壁大战被烧得焦头烂额,慌忙逃跑来到华容道,曹操发现一大道与一羊肠小道,曰:

"实则虚之,虚则实之,我今天非要反其道而行.奔有烽火的道路走,结果中了诸葛亮的圈套.之前第四十六回"用奇谋孔明借箭"也是如此,正是由于曹操多疑的一面,成就了诸葛亮.曹操不急于求成,知道韬光养晦,不挣一时之得,深谋远虑,可是智者千滤必有一失,他的多疑之心无疑是他吃败仗之原因.正如诸葛亮在"智取汉中"时对曹操的评价:

"操平生为人多疑,虽能用兵,疑则多败".

二,重视人才,以诚待人,有胆有识的曹操.

凡是伟大的作品,总带给读者许多的想象.《三国演义》在现代也同样发挥着作用,给予读者们各种各样的思索和精神粮食.《三国演义》一书中花了很大的笔墨去描写魏,蜀,吴三国争取人才的斗争.可以说曹操,孙权,刘备他们在争取人才这点上,都是不遗余力的.曹操是一个懂得识别人才且重视人才的政治家.作者充分表现了曹操所具有的这方面的性格优点,他能够识别人才,且又能使用小恩小惠的方法收拢人才,为他的政治野心服务.一开始就实施其长期的人才发展战略,在起兵创业阶段,他有这样的观点:

"吾任天下之智力,以道御之,无所不可."这里的"智"是指谋臣泛指谋略,智慧,"力"是指武将,泛指军事力量.可见,初露头角的曹操就把人才作为自己剪灭群雄的保证,而且对人力资源的认识也非常人所能比拟的.比如曹操在以袁绍为盟主的讨伐董卓的大会上,很早就已看出了刘备与关公均非等闲之辈,刘备可以说是曹操的心腹之患了,对于熟谙时势的曹操来说这一点无一不清楚,但刘备二次投靠曹操且都受到厚待便可见其重视人才,以诚待人:

曹操的谋士力主翦除刘备以绝后患时,他劝以"当今正用英雄之际,不可杀一人而失天下人之心";"除一人之患,以阻四海之望."在当时那种"君择臣,臣亦择君"的动乱年代,曹能与备"出则同舆,坐则同席,美食相分,恩若兄弟",并力荐于皇上.虽后来刘备乘截击袁术之机,取得兵权,叛曹而去,至此,曹操也不深加追究"彼既去,若再追,恐成怨矣."……礼遇关羽更是小说中脍炙人口的文字,讨伐董卓的大会上,他极力支持关公出战.在关公"温酒斩华雄"后,他更加坚定信心,一定要收关公为己用,因而百般优待,以动其心.但关公终挂印封金而去,这时曹操力排众议,不但不派重兵追他,迫其就范,反传令一路放行,并亲自为关公送行.这一事件的描写主要是为了表明曹操爱才的优点.正如文中曹操所言:

"吾者已许之(指曾答应关公在其得知刘备去向时,准其离去),岂可失信,彼各为其主,勿追之."并告诉张辽:

"云长挂印封金财贿不足以动心,爵禄不足以移其志,此等人吾深敬之.想他去此不远,我结识他做个人情.汝可先去请住他,待我与他送行,更以路费,征袍赠之,为日后纪念."

小说中曹操"不念旧恶"的故事也屡见不鲜:

破袁绍后发现"许都及曹军中诸人"与袁绍"暗通术",谋士建议"逐一点对姓名,收而杀之."曹操却说:

"当绍之强,孤亦不能自保,况他人乎"于是"尽将书焚之,遂不再问".袁谭死后,王修无视曹操禁令前往哭尸,曹操不仅不怒恼,反而视修为"义士","礼修为上宾".攻占汉中后"念张鲁封仓库之心,重重相待,封鲁这镇南将军."凡此种种,都颇得人心,也符合曹操集团的长远利益.而且,曹操更有一个可贵作风,那就是从谏如流.曹操虽机谋出众,但并不刚愎自用.小说中虽然也有拒谏孤行的情况,但并不多见.既使对提过错误意见的人,他也能给予鼓励.如击乌丸凯旋后,其第一件事就是"重赏先谏者",他说:

"孤前乘危远征,侥幸成功……不可以法,诸君之谏,乃安之计,是以相赏.后勿难言之."如此胆识,难怪后人赞曰:

"以善推人,以恶自与,兼谋并智,其谁不欢因此,官渡之战中曹操能在相持阶段向荀或讨教,并一举反攻为胜,郭嘉病亡征途,他能在悲痛欲绝之中,仍一丝不苟地按其遗计行事而平定辽东.

除此之外,曹操对自己的武将的态度亦是如此.在和张绣的战斗中,典韦舍身救了曹操.操自祭之,哭着对部下说道:

"吾所长子,爱侄,俱无深痛,独是泣典韦也!

"后来再过襄阳时,想到此事,操又于马上大哭,即下马设祭筵,吊亡魂,亲三拜墓前;连那匹被射死的典韦的马也一道祭了,三军将士无不为之感动.虽然有刘备"泣送徐庶","三顾茅庐",孙权抚周泰的故事,并传以千百年的佳话,但若除去扩大了的拥刘反曹的偏见,与曹操之两祭典韦,三哭郭嘉,痛悼庞恐可差比肩.曹操是识人才,爱人才的.并且曹操的爱是真诚的爱,不象周瑜那样爱孔明之才,其爱便是杀,形似杀了孔明,天下就太平了,东吴就太平了.也正是由于曹操能谦恭下士,广招天下英杰,他的帐下才集中了许多的谋臣武将,其人数之多,能力之强,都远远超过了刘备,孙权.

三,才华横溢,狡诈多变,胸怀大志的曹操.

曹操其实也是一个非常有才华的人.如文中所描述的在曹操征战张绣的途中,天气炎热,道上严重缺水,将士们都口渴难耐,军心涣散.此时曹操心生一计,用鞭策指前方说:

"前面有梅林,可取来解渴."军士们听了无不口内生津,便不知渴了,征战得以胜利.

官渡之战是著名的以少胜多的战役.正由于曹操的人才政策救了他.在这场战役中,他全赖三个人——刘晔,荀攸,许攸.曹操能接纳能人之言,取得最终胜利,这全在于他的用人之道.我们可以细分来看:

刘晔,荀攸,许攸都是人才,献计献策,有化险为夷之功,可以说一计敌万人,能接纳他人之言.故袁绍兵多也不足为惧,正所谓兵不在多,在乎能!

历史上的曹操是一位杰出的政治家,军事家,文学家,对于我们民族的发展有一定的贡献.确实曹操是一个有作为的人物,然而,他毕竟是地主阶级的代表人物,存在着地主阶级的残酷,狡诈,极端利己主义等恶德.《三国演义》对曹操这两个方面都作了真实的再现,并没有简单的丑化,也没有把他写得愚蠢无能.一方面,曹操具有雄才伟略,识见不凡,他的器重人才,深得人心;他的老谋深算,精明强悍;他的败而不馁,顽强乐观.曹操以挟天子而令诸侯,官渡之战,赤壁之战,到后来的统一北方,都对他的这一性格作了充分的描写.另一方面,《三国演义》又着力鞭挞了曹操的残酷,狡诈,伪善和极端利己主义.例如"诈作中风"(第一回),"借王垕头"(第十六回),"攻打徐州时令得城池,将城中百姓,尽行屠杀"(第十回);征袁谭时,一方面令军士捕捉逃避苦役的百姓,另一方面又叫那些"投首"的百姓"快往山中藏避,休被我军士擒获"(第三十三回),杀吕伯奎全家后公然宣称"宁教我负天下人,休教天下人负我"(第四回)等.

曹操成为反面人物形象是阶级斗争的产物.由于历史书上记载着曹操的那些残酷,狡诈,极端利己主义等性格特点,对封建统治阶级来说正具有代表性,于是人民群众和民间艺人就抓住这些特点,编成故事讲唱,逐渐形成了曹操这一反面人物形象.其目的,是为了揭露并使人民认识现实生活压在他们头上的那些封建统治者的丑恶面目,唤起人民同他们斗争.同时,这一形象在北宋以后至元末明初《三国演义》定型的三百多年间不断丰富和成熟的演变过程中,还受到过民族斗争的影响.那时,汉族人民习惯于把北方的异族入侵者和统治者比作曹操.所以,《三国演义》中曹操这一反面艺术形象的产生,具有无可辩驳的历史合理性.

曹操的形象基本上达到了艺术真实性.文学需要再现真实的生活和真实的性格生命,而且允许艺术上的夸张;它不能像历史家所要求的那样,只能按历史事实来描写人物.而且文学艺术中的历史真实,又并非这是指的个别的历史事实,而是特定历史时代的历史生活,历史精神的本质真实;特别是对传统文艺作品来说,它甚至更为广泛地包含着作者本人生活时代的历史内容.《三国演义》中的曹操形象,多侧面地再现了历史人物曹操的复杂性格,而又寓以作者的想象,夸张和褒贬.尽管其中某些内容同历史人物曹操有出入,但其性格却和千百个同类型的封建统治者的品质一样,因而具有更大的历史真实性.在中国文学史上,很难找到第二个被表现得像《三国演义》中的曹操这样深刻,这样充分,这样成功的反面典型.

作为一个成功的艺术形象,《三国演义》中的曹操形象不会丧失它的社会作用和社会意义,因为它并不附庸于历史人物的曹操而存在,无论怎样根据史实来给历史上的曹操"翻案".另一方面,把古代文学作品中的艺术形象的性格和历史人物的历史作用简单地混淆起来进行"翻案",就会导致对古典文学遗产采取虚无主义的态度.

四,作为一名政治家,曹操具有大气,实在,慷慨多情的性格特点.

曹操的不臣之心,残酷好杀,狡诈多变这些劣迹演义已有大的渲染.但文中亦表现曹操正面之处,如曹操的政治,军事方面上的才能和成就.小说中也肯定了曹操在历史中的作用,他最大的成绩就是统一了北方,消灭了那里诸侯割据的局面,发展了经济,人民得以修养生息.在小说中曹操的形象给人以大气,实在,慷慨多情的一面.作者为了表现其大气的一面,在对他的一些小事上的描写也是花了不少笔墨的.另外,曹操的慷慨多情是他的人格魅力的又一条,曹操虽然残酷但并不暴虐,冷酷但并非无情.他虽然杀了不少人但也未必想多杀,他原本是热爱生命热爱生活也非常重感情的人,但残酷的政治军事斗争又是你死我活的,面对一个个凶险的敌人,他不得不抢先一步要了别人的性命,甚至不惜错杀无辜.但热爱生命重感情还是他的本性.他杀人不眨眼但并不以杀人为乐.执法不讲情面但又通情达理,慷慨多情真豪杰.文中描写这方面的例子很多,如他对为袁谭,孔融哭尸的王修,习脂就很放了一马,甚至还送去了礼物.对部嘉的英年早逝悲痛的死去活来的描写就更别提了.所有的这些描写都是作者为了表现曹操作为伟人而不同于别的伟人的一面,塑造出曹操这一有血有肉,奸诈阴险而又富有人情味的人物形象的需要.

一部三国小说,浓缩了许多的社会思想进去,也包含了作者的个人感情色彩,但这些都是跟当时的社会背景所分不开的.文化是经济的产物,文化必须为社会服务.不可否认,作者在塑造曹操这一人物形象时是受到了当时的社会环境的影响.罗贯中运用艺术的手法,描绘了复杂的诸侯割据,军阀争雄,天下大乱的时代.艺术成就及社会影响力极大的《三国演义》给了我们许多的益处.

综上所述,《三国演义》中的曹操,他是一位有作为的封建统治者.他既是一位有雄才大略的政治家和军事家,又是一个阴谋家和野心家.作者把曹操奸诈阴险而富有人情味的性格特征描述得丰满而又深刻,令人信服.至于历史上的曹操,历来众说纷纭,由于篇幅和本人的水平有限,故不再作赘述.

共6页第4页

2、《儒林外史》讽刺艺术的特色。

(一)善于选择富有特征性的细节,揭示人物的本质特征

封建末世的精神道德和文化教育的严重危机,是造成封建文人卮运的主要因素,它像腐臭的泥沼和污浊的空气侵蚀着善良人们的灵魂,导致了他们畸形性格的形成和发展。

如范进的母亲狂喜致病而死后,坐在汤家席上的范进,执意不肯用“银镶杯箸”和“象箸”,其言行,表面上俨然一个服孝守制的虔诚孝子,但他却“在燕窝碗里拣了一个大虾元子送在嘴里”,这一细节描写,象一把锋利的尖刀,刺破了范进的假面具;象一束耀眼的火光,照见了他内心深处最稳秘最污浊的角落,使人们看到了披着虔诚孝子外衣的封建文人的虚伪和做作。

小说还写到胡须已经花白的老童生周进,当他走进贡院看到号板时,不禁百感交集,多年的挣扎与失望,半生的苦楚与辛酸,一齐袭上心来,便“一头撞在号板上,直僵僵不省人事”,醒来后满地打滚,号啕大哭,直哭到口里吐出鲜血来。

这一细节,生动形象地展示了人物内心长期积累的痛楚和屈辱,十分传神地揭示了他受封建科举制度的毒害之深。

小说第十六、十七回写到成的老爹,是一个靠巴结权势而获准穿秀才衣巾的老童生,当他看到虞华轩的三十锭大元宝时,“那元宝在桌子上乱滚,成老爹的眼睛就跟着元宝滚”。

这跟元宝转的眼神,寥寥几笔,不带丝毫渲染成分,没掺半字情感语言,完全用白描手法,活画了一幅庸俗、贪财、利欲熏心的丑恶嘴脸。

着墨不多,却给人的印象深刻,体现了作者敏锐的洞察力和惊人的语言功力。

(二)善于编织戏剧性的情节,达到讽刺目的

封建社会的八股取士制度造就的大多数是考不取进士的老童生,他们不能入仕则转而追求虚名。

更有一些当权贵族,拿着朝廷奉禄却整日无所事事,为了青史留名,便招“贤”纳“士”,笼络社会“名人”、“隐士”,而这些“名人”便借着贵族老爷的荣耀更加自视清高。

作者

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 文学史 试题

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

《贝的故事》教案4.docx

《贝的故事》教案4.docx