项目5 接线卡多工位级进模设计.docx

项目5 接线卡多工位级进模设计.docx

- 文档编号:25137361

- 上传时间:2023-06-05

- 格式:DOCX

- 页数:60

- 大小:2.65MB

项目5 接线卡多工位级进模设计.docx

《项目5 接线卡多工位级进模设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目5 接线卡多工位级进模设计.docx(60页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

项目5接线卡多工位级进模设计

项目5 接线卡多工位级进模设计

5.1 项目引入

5.1.1项目任务

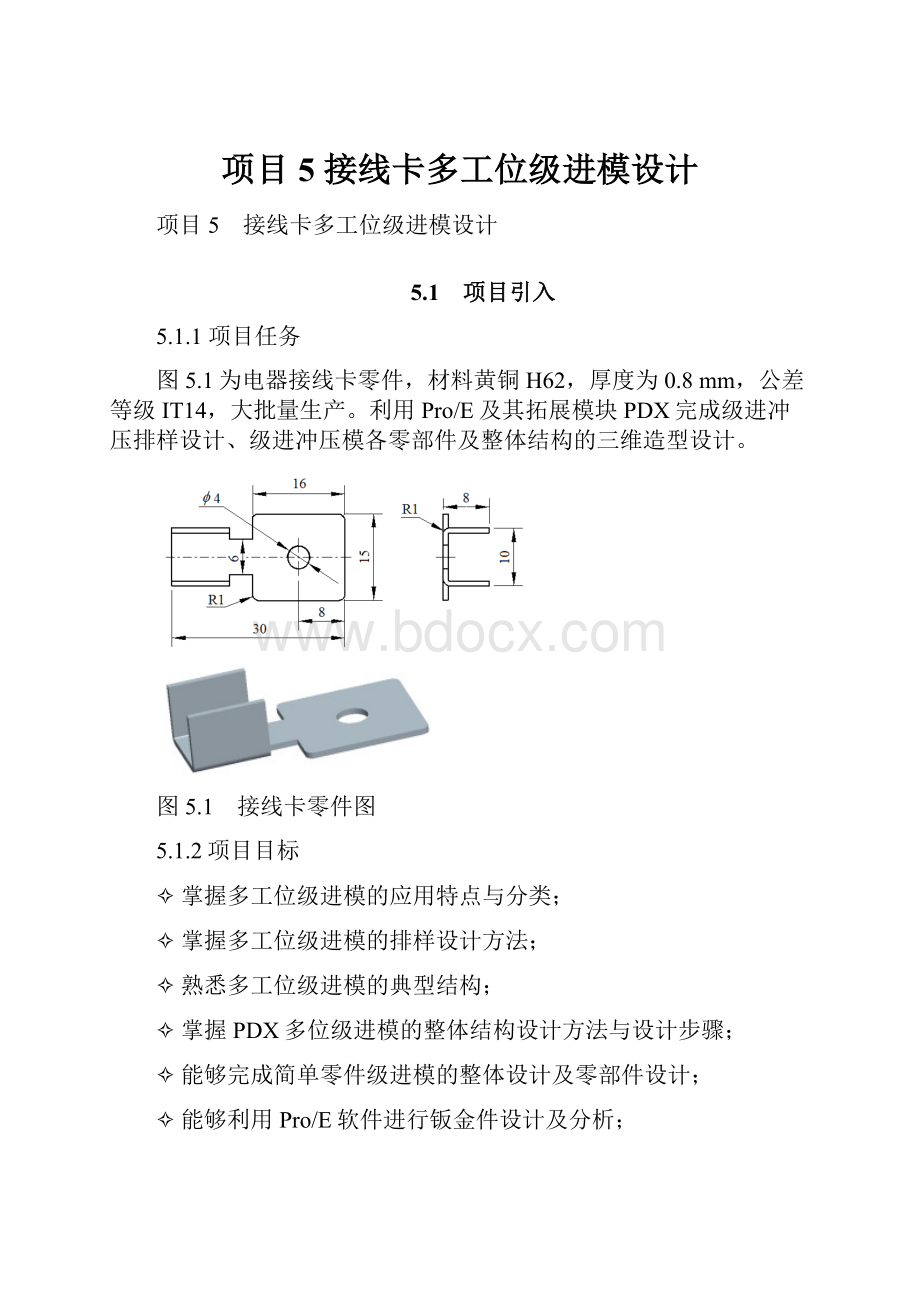

图5.1为电器接线卡零件,材料黄铜H62,厚度为0.8mm,公差等级IT14,大批量生产。

利用Pro/E及其拓展模块PDX完成级进冲压排样设计、级进冲压模各零部件及整体结构的三维造型设计。

图5.1 接线卡零件图

5.1.2项目目标

✧掌握多工位级进模的应用特点与分类;

✧掌握多工位级进模的排样设计方法;

✧熟悉多工位级进模的典型结构;

✧掌握PDX多位级进模的整体结构设计方法与设计步骤;

✧能够完成简单零件级进模的整体设计及零部件设计;

✧能够利用Pro/E软件进行钣金件设计及分析;

✧能够利用Pro/E及其拓展模块PDX完成钣金冲压的三维和二维排样设计;

✧能够利用PDX完成多工位级进模的三维整体设计;

5.2项目资讯

5.2.1多工位级进模的特点与分类

级进冲压是指在压力机的一次行程中,板料在一副模具中的两个或两个以上等距离的不同工位同时完成多种冲压工序的冲压方法。

这种方法所使用的模具即为多工位级进模,简称级进模,又称连续模、跳步模。

1.多工位级进模的特点

多工位级进模作为现代冲压生产的先进模具,与普通冲模相比具有以下显著特点:

(1)冲压生产效率高

级进模在一副模具的不同工位连续完成复杂零件的冲裁、弯曲、拉深、翻孔及其他成形和装配等工序,大大减少了中间运转和复杂定位等环节,显著提高了生产效率,尤其是高速压力机的应用更是成倍提高了小型复杂零件的生产效率。

(2)操作安全,自动化程度高

多工位级进模一般都带有自动送料、自动出件装置,级进冲压时,操作者不必将手伸入模具的危险区域。

模具中设有安全检测装置,冲压加工发生误送或意外时,压力机自动停机,因而表现出操作安全和自动化程度高等特点,便于实现冲压过程的机械化和自动化。

(3)模具寿命长

多工位级进模在冲压时,可将复杂零件的内形或外形加以分解,并在不同的工位逐段冲切、成形,简化了凸、凹模的刃口或型面形状。

在工序集中的区域可增设空位,保证了凹模的强度。

工作零件结构的优化,延长了模具的使用寿命。

(4)产品质量高

多工位级进模在一副模具内完成产品的全部成形工序,克服了用简单模时多次定位带来的操作不便和累积误差。

级进模可以把复杂外形分解,凸模和凹模形状比较简单,配合高精度的内、外导向和准确的定距系统,能保证产品零件的加工精度,级进冲压件的精度可达IT10级。

(5)模具结构复杂,设计制造难度大

由于多工位级进模结构复杂,镶块较多,模具零件加工精度要求高,模具装配、调试及维修较困难,故模具设计和制造难度大,制造周期长。

(6)材料利用率较低。

由于级进排样要考虑冲压的连续性和安全性,一般材料利用率较低。

基于以上特点,多工位级进模主要用于薄料(t≤2mm)、批量大、尺寸较小、形状复杂的冲压件的生产。

在实际生产中,电子电器、计算机、家用器具等产品中的小尺寸金属元件大多采用级进冲压工艺完成。

随着产品的精密化、集成化,多工位级进冲压技术的应用将越来越广泛。

2.级进模的分类

(1)按冲压工序性质分,级进模可分为4类模具:

级进冲裁模:

主要完成冲孔、落料、切槽、切断、切口等冲裁工序的级进模;

级进冲裁弯曲模:

除冲裁工序外,还主要完成弯曲工序的级进模;

级进冲裁拉深模:

除冲裁工序外,还主要完成拉深工序的级进模;

级进冲裁成形模:

除冲裁工序外,还完成胀形、翻边等各种成形工序的级进模。

(2)按冲件成形方法分,可分为:

冲落形式级进模:

包括冲孔等冲裁工位而最后落料;

切断形式级进模:

先冲孔、切除余料,最后切断。

(3)按所能完成的功能为,级进模分为2类模具:

级进冲压模:

只完成各种冲压工序的模具;

多功能多工位级进冲压模:

除了完成冲压工序外,还可以实现叠压、攻丝、铆接和锁紧等组装任务,生产出来的不再是单个零件,而是成批的组件。

3.多工位级进模的典型结构

多工位级进模的分类方法很多,生产中主要按照级进模的结构和用途分类。

按模具结构的组合方式分,可分为模板式结构和模块式结构两类;按用途分可分为冲孔落料级进模、冲裁弯曲级进模、冲裁拉深级进模等。

模板式结构级进模的特点是各道工序的模块都分别固定于同一块上、下模板内,适合工序不多的情况。

模块式结构级进模的特点是每个模块都集中了几道工序,如独立模具一样由上、下两部分构成,并有独立的导向部件,各模块按加工顺序排列,镶入同一基础模板内固定。

模块式结构适用于工序较多的情况。

(1)冲孔落料多工位级进模

冲孔落料多工位级进模用于具有冲孔落料工序零件的级进冲裁。

当冲压工件形状不是特别复杂情况下,该类级进模的工序数较少,模具体积不大,一般采用模板式结构。

图5.2为双孔垫片冲孔落料级进冲裁模。

图5.2双孔垫片冲孔落料级进冲裁模

该模具只包括冲孔、落料两道工序,分别在两个工位上完成。

模具采用导板导向,人工送料;横向定位采用导料板,纵向采用始用挡料销、固定挡料销和导正销联合定位;卸料形式利用固定卸料板(即导板)。

(2)冲裁弯曲多工位级进模

冲裁弯曲多工位级进模是级进模中结构最复杂、运动机构最多的一种模具。

级进弯曲时,冲切出展开料的弯曲部分往往需要在不同工位连续冲压才能逐渐成形。

图5.3为机芯自停连杆冲裁、弯曲和胀形多工位级进模。

模具采用自动送料装置送进,用导正销进行精确定位。

模具的上模部分由卸料板、凸模固定板、垫板和各个凸模组成;下模部分由凹模、垫板、导料板和弹顶器等组成。

模具采用滑动对角导模架。

图5.3机芯自停连杆冲裁弯曲多工位级进模

(3)冲裁拉深多工位级进模

级进拉深模使用的凹模一般为整体镶块式结构,将各工位的凹模制成带台肩的整体凹模块,按照各工位的位置坐标分别压入凹模固定板内。

图5.4为某连接片连续拉深级进模。

图5.4连接片冲裁拉深级进模

5.2.2多工位级进模的排样设计

级进模排样设计是确定从毛坯到产品零件的转化过程,即确定级进模中各工位所要进行的加工工序内容,并在条料上进行各工序的布置。

完成了条料排样设计,则零件的冲制顺序、模具的工位数及各工位内容、材料利用率、模具步距、条料宽度、导料与定距方式、模具结构则全部确定下来了。

多工位级进模的排样设计合理与否,直接影响模具设计的成败。

多工位级进模工位数较多,要充分考虑分段切除和工序安排的合理性,并使条料在连续冲压过程中畅通无阻,级进模便于制造、使用、维修和刃磨。

因此,设计排样图应考虑多个方案,并进行分析和比较,综合后确定最佳方案。

1.多工位级进模的排样设计原则

(1)级进冲裁工序排样的基本原则

1)工序安排先易后难。

冲孔落料件,应先冲孔,再逐步完成外形的冲裁。

尺寸和形状要求高的轮廓应布置在较后的工位上冲切。

当孔到边缘的距离较小,而孔的精度又较高时,冲外轮廓时孔可能会变形,可将孔旁边缘先于内孔冲出。

2)应尽量避免采用复杂形状的凸模,并避免形孔的凸角、窄槽、细腰等薄弱环节。

复杂的形孔应分解为若干个简单的外形,并分成几步进行冲裁;有严格要求的局部内、外形及位置精度要求高的部位,应尽量集中在同一工位冲出,以避免步距误差影响精度。

3)应保证条料载体与零件连接处有足够的强度与刚度。

当冲压件上有大小孔或窄肋时应先冲小孔(短边),后冲大孔(长边)。

4)凹模上冲切轮廓之间的距离不应小于凹模的最小允许壁厚,一般取2.5倍条料厚度,但最小要大于2mm。

5)轮廓周长较大的冲切,尽量安排在中间工位,以使压力中心与模具几何中心重合。

(2)级进弯曲工序排样的基本原则

1)对于冲压弯曲类零件,先冲孔再分离弯曲部位周边的废料后进行弯曲,最后再切除其余废料。

2)靠近弯曲边的孔有精度要求时,应弯曲后再冲,以防止孔变形。

3)为避免弯曲时载体变形和侧向滑动,对小件可两件组合成对称件弯曲,最后再切断分离。

4)复杂的弯曲零件,应分解为简单弯曲工序的组合,经多次弯曲而成。

以精度要求较高的弯曲件,应以整形工序保证零件质量。

5)平板毛坯弯曲后变为空间立体形状,为保证持续送进,应采用浮料装置使毛坯平面应离凹模面一定高度(送进线高度)。

6)尽可能以冲床行程方向作为弯曲方向,若要作不同于行程方向的弯曲加工,可采用斜楔滑块机构。

(3)级进拉深工序排样的基本原则

1)对于有拉深又有弯曲和其他工序的制件,就先拉深,再安排其他工序。

以避免拉深时材料的流动造成其他已定型部位的变形。

2)级进拉深工序的安排和拉深系数的选取应以安全稳定为原则,必要时还应当有整形工序,以保证冲压件的质量。

3)为了便于级进拉深模在试模过程中调整拉深系数,应适当安排几个空工位作为预备工位。

为避免因各工序件高度不一致影响拉深质量,可在每次拉深后设置一空工位以减小带料的倾斜角度,改善拉深件质量。

4)级进拉深有两种排样方式,无切口拉深和有切口拉深,如图5.5所示。

如拉深件深度较大,为了便于材料的流动,可应用拉深前切口或切槽等方法。

a) 无切口带料拉深

b) 有切口带料拉深

图5.5 带料拉深方式

2.载体设计

载体就是级进冲压时条料上连接工序件并将工序件在模具上平稳送进的部分。

载体与一般冲压排样时的搭边有相似之处,但作用不同。

搭边是为了满足把工件从条料上冲切下来的工艺要求而设置的,而载体是为运载条料上的工序件至后续工位而设计的。

载体必须具有足够的强度,能平稳地将工序件送进,故载体一般比搭边要宽。

载体与工序件之间的连接段称为搭接头。

根据冲件形状、变形性质,材料厚度等情况不同,载体的基本形式有以下几种。

(1)双侧载体

双侧载体双称为标准载体,是在条料的边缘两侧设计的载体,被加工的零件连接在两侧载体的中间。

双侧载体是送进十分平稳可靠,但材料利用率较低,主要用于材料较薄、冲件精度要求较高的场合。

双侧载体体可分为等宽双侧载体和不等宽双侧载体。

等宽双侧载体在载体两侧的对称位置都冲出导正销孔,在模具的相应位置设导正销,以提高定位精度,如图5.6所示。

图5.6 等宽双侧载体

不等宽双侧载体宽的一侧称为主载体,窄的一侧称为副载体。

一般在主载体上设置导正孔,条料沿主载体一侧的导料板前进,如图5.7所示。

冲压过程中可根据需要中途冲切去副载体,以便进行侧向冲压加工加工。

在冲切副载体之前应将主要冲裁工序都进行完毕,以确保冲裁精度。

图5.7 不等宽双侧载体

(2)单侧载体

单侧载体是在条料的一侧设计的载体,实现对工序件的运载。

导正孔一般设置在单侧载体上,有时也可借用零件本身的孔同时进行导正,以提高送进步距精度。

与双侧载体相比,单侧载体应取更大的宽度。

在冲压过程中,单侧载体易产生横向弯曲,无载体一侧的导向比较困难。

单侧载体一般应用于条料厚度为0.5mm以上,在零件的一端或几个方向都有弯曲工序,只能保持条料一端有完整外形的场合,如图5.8所示。

图5.8 单侧载体

在冲裁细长零件时,为了增强载体的强度,并不过分增加载体宽度,仍设计为单侧载体,但在每个两冲压件之间适当位置用一小部分连接以起来,以增强条件的强度,称为桥接式载体,其中连接两工序的部分称为桥。

采用桥接式载体时,冲压进行到一定的工位或到最后再将桥接部分冲切掉,如图5.9所示。

图5.9 桥接式载体

(3)中间载体

中间载体是指载体设计在中间,它比单侧或双侧载体节省材料,在弯曲件的工序排样中应用较多,如图5.10所示。

图5.10中间载体

(4)边料载体

边料载体是利用条料搭边余料作为载体的一种形式。

这种载体稳定性好,简单省料。

边料载体主要用于板料较厚、在余料或冲件结构中有导正孔或者在搭边冲出导正孔的场合,如图5.11所示。

图5.11边料载体

3.冲切刃口设计

为实现复杂零件的冲压或优化模具结构,在切除余料级进模中,一般将复杂外形和内形孔分几次冲切,这就要求设计合理的冲切刃口形状,实现冲件轮廓的分解和重组。

(1)冲切刃口设计的原则

冲切刃口设计一般在坯料排样后进行,设计时应遵循的原则是:

刃口分解与重组应保证冲件的形状和尺寸精度;轮廓分解的段数应尽量少,分解后各段间的连接应平直圆滑,并有利于简化模具结构,重组后形成的凸模和凹模外形要简单规则,有足够的强度,便于加工等。

如图5.12所示是冲切外形时的两种刃口分解和组合方式。

图5.12刃口分解示例

(2)分解冲切的连接方式

内、外形轮廓分解后,各段之间必然要形成搭接头,不恰当的分解会导致搭接头处产生毛刺、错牙、尖角、塌角、不平直和不圆滑等质量问题。

常见的连接方式有三种:

搭接、平接和切接。

1)搭接搭接是指毛坯轮廓经分解与重组后,冲切刃口之间相互交错,有少量重叠部分,如图5.13所示。

搭接冲切的连接质量较好,比较常用。

搭接量一般大于0.5t,若不受搭接型孔尺寸的限制,搭接量可达(1~2.5)t。

a)冲件型孔b)搭接区c)排样图

图5.13搭接连接方式

2)平接平接是在冲件的直边上先冲切一段,在另一工位再冲切余下的一段,经两次或多次冲切后,形成完整的平直直边。

这种连接方式可提高材料利用率,但容易出现接缝缺陷,尽量避免使用。

若一定要用,则在平接附近设置导正销,并在第二次冲切的凸模延长部分修正出

~

的斜角,如图5.14所示。

图5.14平接连接方式

3)切接切接是在坯料圆弧部分分段冲切时的连接形式,即在第一工位先冲切一部分圆弧段,在后续工位上再切去其余部分,前后两段应相切,如图5.15所示。

图5.15切接连接方式

4.步距及空工位设计

(1)步距基本尺寸及精度

级进模的步距是指条料在模具中每送进一次,所需要向前移动的送料距离。

步距的大小及精度直接影响冲件的外形精度、内外形相对位置精度和冲切过程能否顺利完成。

常见排样的步距基本尺寸,可按表5-1确定

表5-1 步距的基本尺寸

排样方式

步距基本尺寸

S=A+M

S=B+M

排样方式

步距基本尺寸

S=A+B+2M

(2)空工位设计

当条料每送到这个工位时,不做任何加工,随着条料的送进,再进入下一工位,这样的工位为空工位。

在排样中,增设空工位的目的是为了保证凹模、卸料板、凸模固定板等零件有足够的强度,确保模具的使用寿命。

但空工位的设置将增大模具的尺寸和工件的累积误差。

故在设置空工位时遵循以下原则:

1)用导正销做精确定位的条料排样因步距积累误差较小,对产品精度影响不大,可适当多设置空工位。

2)当模具步距较大(S>16mm),不宜多设置空工位,尤其当步距S>30mm时,更不能轻易设置空工位。

反之,当模具步距较小(S<8mm)时,增加空工位对模具尺寸影响不大,同时确保模具零件的安装及保证强度。

3)精度高、形状复杂的零件在设计排样图时,应少设置空工位;精度低、形状简单的零件排样可适当地多设置空工位。

5.条料定位设计

条料定位是级进冲压中的关键问题。

为了保证条料在每一个工位上都能准确定位,必须选择可靠的定位方式。

根据工序件的定位精度,级进冲压的定位方式可采用挡料销、侧刃、自动送料机构和导正销等,其中前三者只能作为粗定位使用,精定位都是采用导正销与其他粗定位方式配合使用,其中最常用的有侧刃和导正销配合定位、自动送料机构与导正销配合定位。

(1)挡料销定位

挡料销一般用于产品零件精度要求低、尺寸较大、板料厚度大(t>1.2mm)、生产批量较小的手工送料的普通级进冲压,同时还要借助其他机构(如导料销或导料板)才能有效定位,模具的设计与制造较简单。

(2)侧刃定位

侧刃定位是级进冲压中经常使用的一种定位形式。

如图5.16所示,侧刃在条料单侧或双侧冲切出等于步距长度的切口,条料向前送进时切口被侧刃挡块挡住而停止送进,从而保证每次送进距离为步距长度。

适用于板料厚度较小(t<1.5mm)级进冲压定位。

因为进料时侧刃冲切缺口被侧刃挡块挡住致使条料只能后退而不能前进,故侧刃冲切缺口长度一般比步距大0.05~0.15mm,这种可通过导正销使条料后退而达到精确定位。

a)矩形侧刃b)单齿侧刃c)双齿侧刃

d)尖角侧刃b)对称双侧刃c)错开双侧刃

图5.16侧刃定位方式

(3)导正销定位

导正销定位是通过装于上模的导正销插入设置在条料上的导正孔以矫正条料位置从而达到精确定位,如图5.17所示。

图5.17导正销定位方式

导正孔直径与导正销校正能力有关。

导正孔直径过小,导正销易弯曲变形,导正精度差;导正孔过大则会降低材料利用率和载体强度。

一般导正孔直径大于或等于料厚的2倍。

对于薄料(t<0.5mm),导正孔直径应大于或等于1.5mm。

导正销的工作过程如图5.18所示。

当条料送进时,每一次送进的实际步距略大于理论步距,导正销头部进入导正孔内,条料在导向销作用下,回退到正确位置,导正定位完成。

a)导正销开始进入导正孔b)导正销完全进入导正孔

图5.18导正销导正工作过程

导正孔要在第一工位冲出,并在第二工位设置导正销。

以后面的工位上,还应优先在重要工位或条料易窜动的工位上设置导正销,单侧载体的末工位也要有导正销,以校正载体横向弯曲。

导正销至少要设置两个,当超过两个时,可等间距布置。

5.2.3多工位级进模的结构设计

多工位级进模的结构特点是零件数量多,结构复杂,凸、凹模的位置精度要求高,模具的整体刚性要好,导向机构安全稳定等。

模具结构设计就是依据排样设计,确定组成模具结构的零件及零件间的装配连接关系,确定模具的总体尺寸和模具零件的结构形式。

1.级进模总体设计

总体设计是以排样设计为基础,根据冲件成形要求,确定级进模的基本结构框架。

(1)模具基本结构设计

级进模基本结构由三要素组成,即正倒装关系、导向方式和卸料方式。

1)正倒装关系正装与倒装是模具的两种基本结构形式,由于正装的模具容易出件和排除废料,级进模中多采用正装结构。

2)导向方式级进模的导向可分为两部分,即外导和内导。

外导主要是指模架的上、下模座的导向;内导是指利用小导柱和小导套对卸料板的导向,卸料板进而又对凸模进行导向和保护,也称辅助导向。

内导在级进模中是常用的结构,尤其适用于薄料、凸模直径小、冲件精度要求高的场合。

图5.19是小导柱、导套的内导典型结构形式。

图5.19内导的典型结构形式

3)卸料方式在多工位级进模中,多采用弹性卸料装配,若工位少,料厚大于1.5mm,也可采用固定卸料方式。

(2)凸模高度的确定

在同一副模具中,由于各凸模的工作性质不同,各凸模的绝对高度也不一样,应先确定某一基准凸模的高度,其他凸模按基准高度确定差值。

凸模的基准高度是根据冲件料厚和模具大小等因素决定的,一般取35~65mm。

在满足各种凸模结构前提下,基准高度力求最小。

(3)模板厚度

级进模模板一般包括凹模板、凸模固定板、垫板、卸料板和导料板等。

这些模的厚度决定了模具总体高度。

各模板的厚度值可参考表5-2确定。

表5-2 级进模模板的厚度值/mm

名称

模板厚度

备注

A

t

<125

125~160

160~300

A——模板长度

t——条料厚度

凹模板

<0.6

13~16

16~20

20~25

0.6~1.2

16~20

20~25

25~30

1.2~2.0

20~25

25~30

30~40

刚性卸料板

<1.2

13~16

16~20

16~20

1.2~2.0

16~20

20~25

20~25

弹性卸料板

<0.6

13~16

16~20

20~25

0.6~1.2

16~20

20~25

25~30

1.2~2.0

20~25

25~30

垫板

5~13

8~16

凸模固定板

L

40

50

60

70

L——凸模长度

13~16

16~20

20~25

22~28

导料板

t

X

<1

1~6

X——卸料方式

t——条料厚度

固定卸料

4~6

6~14

弹压卸料

3~4

4~10

(4)模架

多工位级进模要求模架刚度好、精度高,因而除小型模具采用双导柱模架外,多采用四导柱模架。

精密级进模一般采用滚珠导向模架或弹压导板模架。

上、下模座的材料除小型模具采用HT200外,多采用铸钢或钢板。

2.定距机构设计

多工位级进模的步距精度控制主要有三种方式:

侧刃定距、侧刃与导正销联合定距以及自动送料装置与导正销联合定距。

(1)侧刃定距

侧刃定距结构简单、制造方便,在手工送料的级进冲裁模中应用普遍。

由于侧刃凸模有制造误差,手工送料不准和侧刃磨损所产生积累误差会严重影响送料步距精度,因此侧刃定距适用于冲件结构简单、精度要求不高、工位数不超过5个的冲孔落料级进模。

侧刃的切边宽度可参照表5-3。

表5-3侧刃切边宽度参考值

条料厚度t

金属

非金属

≤0.5

1.0~1.5

1.5~2.0

>0.5~1.5

1.5~2.0

2.0~3.0

>1.5~2.5

2.0~2.5

3.0~4.0

>2.5~3.5

2.5~3.0

4.0~5.0

(2)侧刃或自动送料装置与导正销联合定距

冲裁形状复杂或含有成形工序的多工位级进模,由于工位数较多,为减小积累误差对步距精度的影响,当在普通压力机上用手工送料进行操作时,广泛采用侧刃与导正销联合定距来控制步距精度。

这种定距方式要求在第一个工位用侧刃冲切缺口,并在条料合适位置冲出导正工艺孔(或制件上可用于导正的结构孔),在第二个工位及以后重要工位上设置导正销导正,以校正侧刃带来的定距误差。

(3)导正销尺寸及结构

1)导正销的尺寸

导正销的工作直径d与导正孔直径D应保持严格的配合关系才能保证对步距精度的控制。

配合间隙过大,会引起定位精度降低,配合间隙过小,导正销易使导正孔变形,甚至会引起条料卡死,抱住在导正销上,影响模具正常工作,同时还会加快导正销的磨损。

导正孔直径D与导正销直径d可参照表5-4确定。

表5-4 导正孔直径D与导正销直径/mm

料厚t

导正孔直径D

导正销直径d

0.06~0.2

1.6~2.0

D-(0.01~0.02)

0.2~0.5

D-(0.02~0.04)

0.5~1.0

2.0~2.5

D-(0.04~0.08)

1.0~1.6

2.5~4.0

D-(0.08~0.10)

>1.6

3.0~5.0

2)凸模上导正销

凸模上导正销又称导头,一般安装在紧靠冲孔工位后的落料凸模上。

当上模下行时,导正销先进入已冲出的孔内,将条料位置导正,然后进行落料,这样可消除送料步距误差,保证制件外形相对于孔的位置精度。

按在凸模上的装配方法和导正孔径大小不同,凸模上导正销的结构形式如图5.20所示。

图5.20凸模上的导正销结构形式

3)独立式导正销

独立式导正销与普通凸模一样独立地固定在固定板上,故又称为凸模式导正销。

其基本形状与冲导正孔凸模相似,不同点只是其头部是导正部分。

图5.21所示为独立式导正销的几种基本形式。

根据其结构不同,分为固定式和活动式两类。

固定独立导正销精度高,定位准确;活动独立导正销结构稍复杂,精度差些,但不易损坏。

a)固定导正销b)活动导正销

图5.21独立式导正销的结构形式

3.导料浮料装置设计

多工位级进冲压要求条料沿导料装置送进过程中无任何阻碍,因此,在完成一次冲压行程之后条料必须浮顶到一定的高度,以便下一次无阻碍送料。

这不仅对有弯曲、拉深、成形工序等工步的多工位级进模是必要的,对纯冲裁的级进模也是必要的,可防止条料上的毛刺阻碍条料的送进。

多工位级进模常用的导料浮料装置有导料板与浮顶销配合使用、单独使用带槽导

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 项目5 接线卡多工位级进模设计 项目 接线 卡多工位级进模 设计

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

《初级会计实务》试题题库大全及答案详解.docx

《初级会计实务》试题题库大全及答案详解.docx