武汉农业气候分析报告Word文件下载.docx

武汉农业气候分析报告Word文件下载.docx

- 文档编号:18594308

- 上传时间:2022-12-28

- 格式:DOCX

- 页数:12

- 大小:39.45KB

武汉农业气候分析报告Word文件下载.docx

《武汉农业气候分析报告Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《武汉农业气候分析报告Word文件下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

11

12

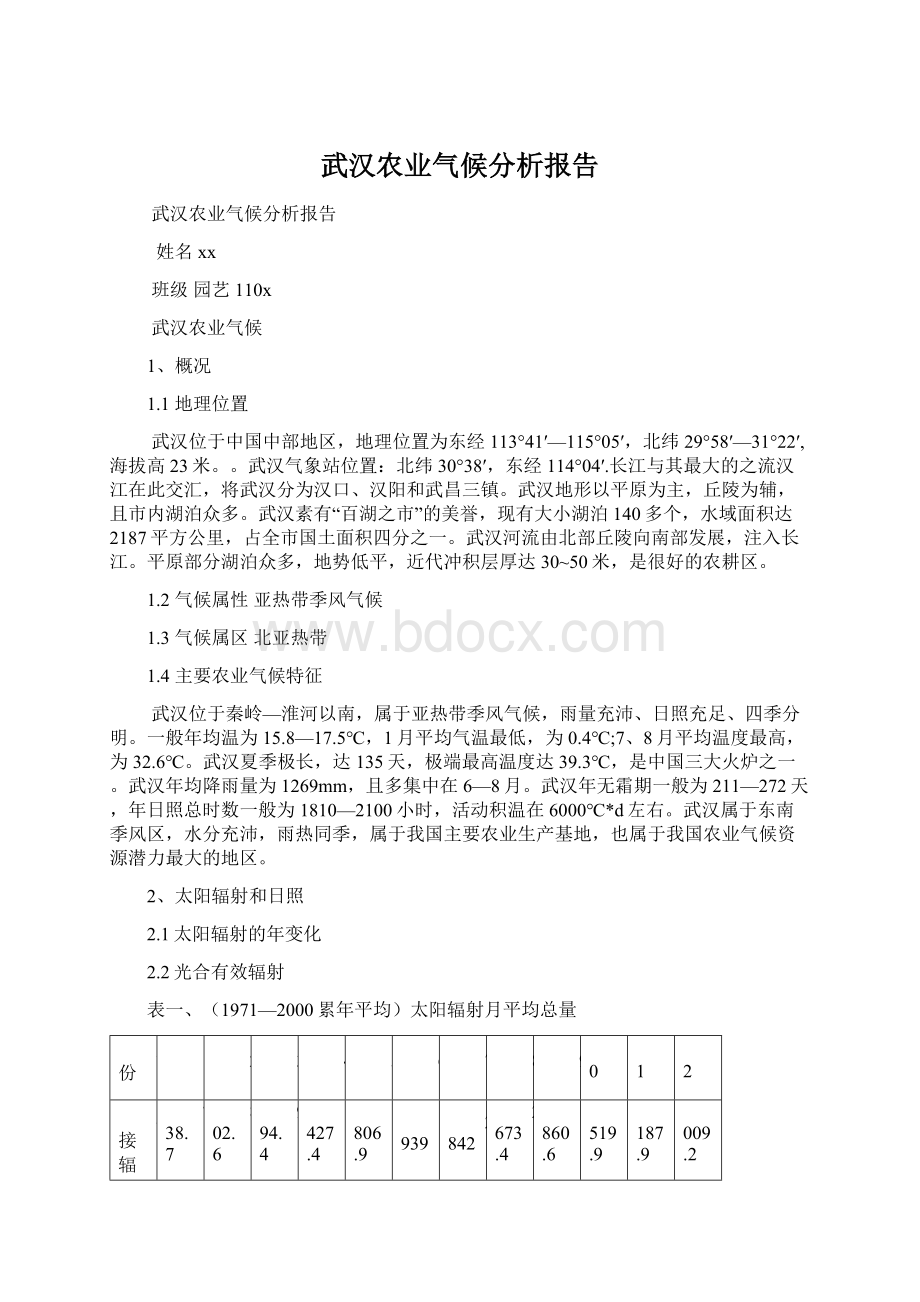

直接辐射平均月总量(×

10^5J/m^2.月)

738.7

802.6

994.4

1427.4

1806.9

1939

2842

2673.4

1860.6

1519.9

1187.9

1009.2

散射辐射平均月总量(×

10^5J/m^3.月)

1245.2

1419.6

1834.4

2296.6

2592.9

2658.9

2537.1

2599

2088.6

1657.1

1316.3

1166.6

光合有效辐射(×

10^5J/m^2.月)

992

1111.1

1414.4

1862

2199.9

2298.95

2689.55

2636.2

1974.6

1588.5

1252.1

1087.9

图一、逐月太阳辐射直方图

分析

由图可以看出1月到7月太阳辐射是增加的,7月份的直接辐射、散射辐射和光合有效辐射都达到最大值;

然后7月到12月太阳辐射降低。

到达地面的太阳辐射由两部分组成:

一是太阳以平行光的形式直接投射到地面上的,称为太阳直接辐射,用Rsb表示;

另一个是经过散射后到达地面的,称为散射辐射,用Rsd表示,两者之和就是到达地面的太阳总辐射,用Rs表示,

Rs=Rsb+Rsd。

直接辐射是地球表面获得太阳辐射最主要来源。

它的强弱由下式表示:

Rsb=am×

Rsc×

sinh

式中Rsc是太阳常数1367W/m2,h是太阳高度角,a是大气透明系数,m是大气质量数。

从式中可以看出,太阳直接辐射与太阳高度角,大气质量数和大气透明系数有关。

夏季,太阳高度角最大,冬季太阳高度角最小,所以,一年中武汉直接辐射最大出现在7月,最小辐射出现在1月。

总辐射与直接辐射表现一致。

散射辐射的强弱由下式表示:

Rsd=0.5Rsc(1—am)sinh

散射辐射的日、年变化也主要取决于太阳高度角的变化。

一天中散射辐射的最大值出现在正午前后,一年中散射辐射的最大值出现在夏季。

总辐射的年变化与直接辐射的年变化基本一致,中高纬度地区,总辐射强度(指月平均值)夏季最大,冬季最小。

光合有效辐射:

PAR=0.5(Rsb+Rsd),光合有效辐射与直接辐射与散射辐射的和有关,其年变化与总辐射的变化一致。

2.3日照时数和日照百分率

日照百分率=日照时数/可照时数×

100%

表二、(1971—2000累年平均)日照时数月平均总量

日照时数(小时)

104.1

105.4

115,6

151.2

181.8

179.9

232.7

241.2

174.1

161.6

144.3

136.5

日照百分率(%)

33

34

31

39

43

54

59

47

46

图二、逐月日照百分率折线图

一年中8月日照时数、日照百分率最高,1月日照时数最低,3月日照百分率最低。

武汉处于北纬30°

左右,在北回归线以北,从春分到秋分的夏半年,北半球各地白昼长于黑夜,夏至日达一年中的最长。

从秋分到春分的冬半年,北半球各地白昼短于黑夜,冬至日白昼达一年中最短。

日照时数即实照时数。

由于武汉3月份降水量高于1月份,3月阴雨天多于1月,所以相应的武汉3月日照时数低于1月。

由于武汉特殊的地理气候,所以日照时数和可照百分率在八月达到最大值。

3、气温

3.1气温的年变化

平均温度(℃)

3.7

5.8

10.1

16.8

21.9

25.7

28.7

28.3

23.4

17.7

11.4

平均最高温度(℃)

10.8

7.9

14.4

21.4

26.4

29.7

32.6

32.5

27.9

22.7

16.5

平均最低温度(℃)

2.3

0.4

2.4

6.6

12.9

18.2

22.3

25.4

24.9

19.9

13.9

7.6

极端最高温度(℃)

22.5

24.2

26.9

28.2

33.5

36.1

37.4

39.3

38.8

37.6

29.8

极端最低温度(℃)

-10.1

-18.1

-11.2

-3.4

0.7

8.1

13

17.8

17.5

10.2

1.3

-7.1

表二、1971—2000累年平均温度

图3、气温年变化曲线图

气温的年变化在一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值,就北半球来说,中、高维度内陆地区月平均气温有一个最高值和一个最低值。

就北半球来说,中、高维度内陆地区月平均最高温度在7月份出现,月平均最低温度在1月份出现。

1月—7月,随着太阳直射点的北移,太阳高度角逐渐增大,可照时数变长,同时,受副热带高压的影响,武汉地区温度逐渐增大,7、8月达到最大值。

由于武汉处于长江中下游地区,在盛夏时期,被太平洋副高控制,天气炎热;

武汉及其周边地区水域辽阔,在烈日照射下,水分蒸发剧烈,使得空气湿度增大;

还有,武汉地势平坦低凹,海拔很低,散热更加困难,使得白天、晚上气温变化不大,最低气温偏高;

另外,武汉的热岛效应也尤为显着,使得武汉夏季更加炎热。

8月份过后,武汉受到蒙古高压和阿留申低压的影响,气压梯度力从大陆指向海洋,风从大陆吹向海洋,蒙古高压为冷高压,故形成冬季季风,气温从开始降低。

同时,太阳直射点南移,太阳高度角变小,可照时数变短,气温下降,1月达到最低值。

由图三可以看出武汉地区秋温高于春温,秋温的变化速度也大于春温。

极端气温表示的是某一时刻出现的极值温度。

武汉四季分明,夏季炎热,冬季寒冷。

但是在1971—2000年某一年中,7月出现了极端最低温度,达到了17.8℃,而其极端最高温度达到39.3℃;

而某一年的1月出现了24.2℃的极端最高温度,最冷的时候达到了-18.1℃。

这种短期的极端气候事件若发生在作物生长季,容易造成作物减产,给农业带来巨大损失。

夏季出现高温热害,会造成水稻等农作物减产;

盛夏低温冷害,会严重影响水稻的安全生产。

一年中月平均气温的最高值与最低值之差,称为气温年较差。

影响气温年较差的因子有:

纬度、海陆和距海远近。

由表三可以得出年较差为25℃;

在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。

此处的日较差指的是月平均日较差,即月平均最高温度与月平均最低温度之差。

表4、逐月气温变化表

月平均日较差

7.5

7.8

8.5

8.2

7.4

7.2

8.8

8.9

图4、逐月气温变幅折线图

从图4可以看出,武汉的气温日较差变化不是很大,在7~8℃间。

1月—到4月,气温日较差逐渐增大,是因为太阳直射点逐渐北移,气温逐渐增大;

5月—8月气温日较差逐渐变小,这是因为武汉进入夏季,气温变化比较小;

9月—11月,武汉太阳直射点南移,气温逐渐降低,气温日较差增大;

进入12月份,由于风雪等天气因素的影响,气温日较差变小。

焦金斯基大陆度公式如下:

K=1.7A/sinφ-20.4

式中K为大陆度;

A为气温年较差多年平均值;

φ为地理纬度。

武汉的A=25℃,φ=30°

38′,带入数值得到K=63.01>

50,具有大陆性气候特点,气温年较差大。

3.2用气温划分四季

春夏秋冬,通称为四季。

季节的划分,有天文季节、气候季节和自然天气季节。

我国现在常用的气候四季是以候平均温度为指标划分的,故称温度四季。

候平均温度低于10℃为冬季,高于22℃为夏季,介于10~22℃之间的为春季或秋季。

表5、候平均温度

月份\候

8.3

9.3

11.3

12.1

13.3

20.3

21.2

21.7

22.4

23.1

25.2

24

23.3

20.6

13.7

12.5

11.5

10.5

9.7

从表5可以看出武汉3月14日进入春季,5月17日进入夏季,9月22日进入秋季,11月23日进入冬季。

武汉春秋季节短暂,夏、冬季节漫长。

3.3积温和农业指标温度

积温:

某一时段内逐日平均气温累积之和。

它是研究作物生长、发育对热量的要求和评价热量资源的一种指标。

单位为℃。

活动积温(Y)高于生长下限温度(B)的日平均温度(ti)为活动温度;

活动积温则是指作物在某时期内活动温度的总和。

即

(ti≥B)

当ti<

B时,上式中ti取值为0.

武汉从2月11日气温高于10℃,终止于11月23日,所以10℃时有效积温为

有效积温(A)有效温度是指日平均温度(ti)与生长下限温度(B)之差。

而有效积温是指作物在某时期内有效温度的总和。

即:

当ti<

B时,上式中(ti-B)取值为0.

这里用图3气温年变化曲线图中曲线与坐标轴之间围成的面积来计算活动积温和有效积温。

表6、武汉地区各月积温表

武汉地区各月积温表

≥5℃活动积温

≥5℃有效积温

≥10℃活动积温

≥10℃有效积温

121.4

313.3

158.3

3.3

504

354

204

657

523.8

368.8

771

621

470

889.9

743.4

579.4

877.5

722.4

567.5

702

552

402

548.4

393.4

238.4

342

192

42

183

29

总和

5909.5

4313.6

5605.1

2875.3

从武汉地区气温年变化曲线上可以看出,12月28日至来年的2月11日,武汉地区气温低于5℃,不适宜于作物生长;

2月11日期,植物今日生长季;

3月14日起,气温高于10℃,喜温植物开始生长,一直到11月23日,这段时间都有利于植物的生长。

4、降水

4.1降水的年变化和降水的季节分配

表7、武汉地区(1971—2000累年)月、季平均降水分配

年总量

平均降水量

95.0

131.1

164.2

225.0

190.3

111.7

79.4

92.0

51.8

26.0

43.4

58.7

1268.7

平均季总量

390.3

.

527.0

223.3

128.2

各季占全年百分比

30.8%

41.5%

17.6%

10.1%

图5、逐月降水量直方图

由图5可以看出1月至6月武汉的降水量是逐渐增加的,6、7月武汉降水量大,是因为武汉在6、7月间长出现阴雨连绵的梅雨天气。

梅雨长约一个月。

梅雨是西太平洋副热带高压西北侧雨带北上至江淮流域,并在这一带停滞、徘徊的结果。

8月以后,受副热带高压的影响,降水量逐渐减少。

4.2降水变率

降水变率,体现了一个地区降水情况的稳定性。

各月相对平均变率(D)

计算方法

(

为多年同期平均降水量)

表7、月平均相对变率

月平均相对变率

46%

53.50%

37.70%

41.10%

32.90%

42.30%

61%

65.80%

63.90%

61.90%

64.80%

68.10%

图6、逐月降水变率折线图

由图6武汉逐月降水变率折线图可以看出武汉地区月降水量变化显着,基本都在30%以上,这说明武汉降水不稳定。

4.3干燥度

一定时间内的水面可能蒸发量与同期降水量的比值,叫做干燥度,用K表示。

计算方法

K=W0/R

其中W0为一段时间内的水面可能蒸发量,R为同期降水量。

W0约为大于10度的活动积温的0.16倍。

农业上可将干燥度划分为:

K<

1.0湿润;

1.0≤K<1.5半湿润

1.5≤K<4.0半湿润;

4.0≤K干旱

经计算得出武汉K=0.6,属于湿润气候。

5、农业气候生产潜力

农业气候生产潜力是以气候条件来估算的农业生产潜力,即在当地光、热、水等气候资源条件下,假设作物品种、群体结构、土壤肥力和栽培技术都处于最适状态时,单位面积可能达到的最高产量。

5.1光合生产潜力

当温度、水分、二氧化碳、养分、群体结构等得到满足或处于最适状况下,单位面积单位时间内,由当地太阳辐射所决定的产量上限为光合生产潜力(Y1)。

5.2光温生产潜力

光温生产潜力是指在二氧化碳、水分、养分、群体结构等得到满足或处于最适状态下,单位面积单位时间内,由当地太阳辐射和温度所确定的产量上限。

(kg/ha)

5.3气候生产潜力

气候生产潜力是指土壤养分、二氧化碳、群体结构等得到满足或处于最适状态下,单位面积单位时间内由当地太阳辐射、温度和水分等气候因子所确定的产量上限。

表8、武汉地区农业气候生产潜力表(kg/ha)

光合生产潜力

光温生产潜力

气候生产潜力

13965

4072.2

16499.2

7645.8

17242.1

13624.7

20171.6

19771.5

14809.5

8773.1

11913.7

3763.6

114372.6

77822.5

籽粒产量

40030.5

27237.9

由于武汉地区降水丰富,所以h(w)=1。

根据气候生产潜力计算公式,取经济系数0.35,求得生产潜力等于27237.9kg/ha,属于农业气候生产潜力中值区。

6、农业气候分析

武汉处于北半球中纬度地区,属于北亚热带,为亚热带季风气候。

具有雨量充沛、日照充足、四季分明的特点。

武汉位于江汉平原东部地区,且境内湖泊河流密布,地理条件优越。

武汉地区光能资源充足,利用潜力大。

钱辐射总量为3500

J/(

),全年日照时数为1800小时左右.

武汉地区热量资源丰富,1月平均温度为3.7℃,年平均温度为16.7℃,全年约有250天气温高于10℃,10℃以上的积温约为2875,有利于种植多种农作物。

夏半年种植西温作物,一年两熟。

武汉处于东南季风区。

年平均降水量约为1268mm。

降水量多集中在作物活跃生长期内,反应了东南地区雨热同季的优势条件。

总的来说武汉地区农业气候资源比较优越,但也存在着伏旱,夏秋涝等自然灾害威胁着农业生产。

武汉可充分利用东部季风区雨热同季的气候资源,扩大水稻、玉米等喜温作物的种植;

冬半年,大力发展高效的农业设施,推进农业现代化进程。

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 武汉 农业 气候 分析 报告

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

对中国城市家庭的教育投资行为的理论和实证研究.docx

对中国城市家庭的教育投资行为的理论和实证研究.docx