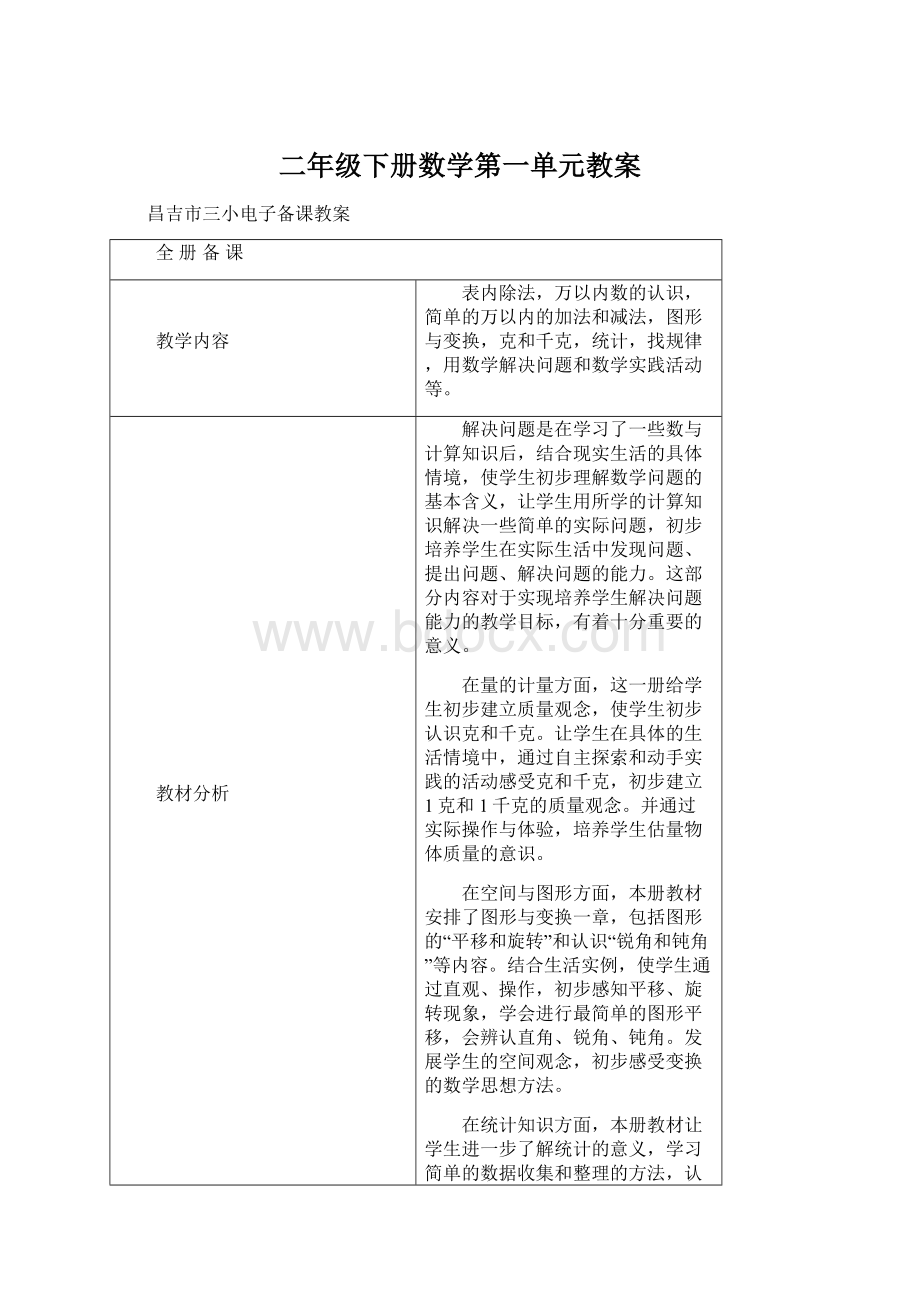

二年级下册数学第一单元教案Word格式.docx

二年级下册数学第一单元教案Word格式.docx

- 文档编号:17603074

- 上传时间:2022-12-07

- 格式:DOCX

- 页数:25

- 大小:23.24KB

二年级下册数学第一单元教案Word格式.docx

《二年级下册数学第一单元教案Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二年级下册数学第一单元教案Word格式.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

7.了解统计的意义,体验数据的收集、整理、描述和分析的过程;

会用简单的方法收集和整理数据,认识条形统计图(1格表示5个单位)和简单的复式统计表;

能根据统计图表中的数据提出并回答简单的问题,并能进行简单的分析。

8.会探索给定图形或数的排列中的简单规律;

有发现和欣赏数学美的意识,有运用数学去创造美的意识;

初步形成观察、分析及推理的能力。

9.体会学习数学的乐趣,提高学习数学的兴趣,建立学好数学的信心。

10.养成认真作业、书写整洁的良好习惯。

11.通过实践活动体验数学与日常生活的密切联系。

教学重点

1、表内除法。

2、万以内数的认识。

3、用数学解决问题。

教学难点

学情分析

解决问题是学生对于解决生活中的一些实际问题已有了一定的知识经验,可以帮助学生把所有的知识应用到实际生活中,解决身边的数学问题。

表内除法

(一)让学生通过观察,了解“每份同样多”的生活实例,引出“平均分”,并让学生充份参与“平均分”图形与变换学生通过对“角的初步认识”的学习,已经学会了如何辨认角和直角,并在判断直角的例题中渗透了比较角的大小的方法。

表内乘法

(二)在学生学习了2-6的乘法口决求商的基础上,引导学生进一步学习7、8、9的乘法口诀求商。

万以内数的读法和写法,是进一步学习四则运算的基础。

克和千克对于学生来说是个全新的质量概念,根据学生的年龄特点在课堂设计中通过猜、掂、比、移等活动方式,使学生从不同的角度进一步建立1克和1千克的质量概念。

数的概念是学生学习数学的基础,学生已经学习了“20以内数的认识”“100以内数的认识”现在又将认数的范围扩展到万以内。

万以内的加法和减法是在万以内数的认识以及100以内的加减法的基础上教学的起着承上启下的作用。

统计方面已经学习了一些简单的统计图表知识,初步认识了条形统计图(一格表示一个或二个单位),本册教材出现了一些较大的数据,条形统计图的每一格代表五个单位。

找规律方面,学生已经学习了一些图形和数的简单排列规律,注意让学生通过操作、观察、实验、猜测等活动去发现规律,这学期继续学习找规律的内容。

总课时

60课时刘银花主备

单元备课

运用加法和减法两步计算解决问题,并学会使用小括号;

运用乘法和加法(或减法)两步计算解决问题。

知识与能力:

1.结合现实生活中的具体情境,使学生初步理解数学问题的基本含义。

2.学会用两步计算的方法解决问题。

3.知道小括号的作用。

4.初步培养学生在实际生活中发现问题、提出问题、解决问题的能力。

5.培养学生多角度观察问题,解决问题的能力。

过程与方法:

发现法,问题教学法,研究性学习,小组合作等方法。

情感与态度:

1.培养学生认真观察、独立思考等良好的学习习惯。

2.培养学生结合生活发现数学问题并解决问题的学习习惯。

3.培养学生多角度观察问题,解决问题的态度。

多角度观察问题,解决问题。

不只是单纯的计算题有不同的算法,对于一个实际问题也可以有不同的解答方法。

学生可以根据自己的实际情况,选择自己容易理解或比较喜欢的方法。

学会使用小括号列综合算式,并了解小括号的作用。

教学方法

根据游乐场的场景图,创设生活情景,使学生体会数学知识在现实生活中的作用,运用数学知识解决身边的问题。

再征对场景图中的某一局部,组织学生观察、发现、抵触数学问题,并采用多种方法进行解决,培养学生观察生活、发现问题和解决问题的能力。

教学中应注意的问题

会分析两步应用题的数量关系,正确列式解答应用题。

课时安排

本单元可用4课时进行教学。

刘银花执笔

教学

时间

2012年月日

内容

解决问题

(一)

教材第2—3页生活场景图和第4页例1,练习一第1、4题。

三维

目标

知识与技能:

1、学生能从具体的生活情境中发现问题,掌握解决问题的步骤和方法,知道可以用不同的方法解决问题。

2、学生认真观察等良好的学习习惯,初步培养学生发现问题、提出问题、解决问题的能力。

通过学生的观察、探究等学习活动,使学生经历从生活问题到数学问题的抽象过程,感受数学知识的现实性。

情感态度与价值观:

通过解决具体问题,培养学生初步的应用意识和热爱数学的良好情感。

德育

培养学生初步的应用意识和热爱数学的良好情感。

重点

初步理解数学问题的含义,经历从生活中发现并提出问题、解决问题的过程,会用所学的数学知识解决简单的实际问题,体验数学与日常生活的密切联系。

难点

培养学生在实际生活中发现问题、提出问题、解决问题的能力。

准备

课件

教学过程(包括课前小研究、教学设计、巩固练习等)

个案添加

一、情景导入,激发兴趣

1、谈话:

小朋友们你们去过游乐园吗?

你最喜欢玩什么?

2、课件出示游乐园情境图,问:

“我们看看图中的小朋友们在做什么?

”把学生的注意力吸引到画面上来。

3、让学生观察画面,提出问题。

教师适当启发引导:

有多少人在看木偶戏?

学生自由发言,提出问题。

二、合作交流,探索新知

1、观察主题图问:

看到这个画面,你想知道什么?

学生自由发言。

教师有选择的板书:

现在看戏的有多少人?

2、观察了解信息:

从图中你知道了什么?

3、小组交流讨论。

(1)应该怎样计算现在看戏的有多少人?

(2)独立思考后,把自己的想法在组内交流。

(3)选派组内代表在班中交流解决问题的方法。

4、把学生解决问题的方法记录在黑板上。

方法一:

22+13=35(人)35-6=29(人)

方法二:

22-6=16(人)16+13=29(人)

5、比较两种方法的异同。

明确两种方法的结果都是求现在看戏的有多少人,在解决问题的思路上略有不同。

6、把两个小算式你能写成一个算式吗?

学生尝试列综合算式。

板书:

(1)22+13-6

(2)22-6+13

交流:

你是怎么想的?

7、小结。

三、练习巩固,应用实践

1、练习一的第1题,让学生说明图意,明确计算的问题后,让学生独立列式解答。

然后请几名学生说一说解决问题的方法,给有困难的学生以启发。

2、练习一的第4题,让学生自己独立完成。

汇报解决问题的思路时,教师结合题目的具体内容,适当渗透思想教育。

四、课堂总结

通过今天这节课我们又学到了什么本领?

你能把我们今天学会的知识解决我们生边的问题吗?

(张慧主备)

板

书

设

计

22+13=35(人)35-6=29(人)22+13-6=29(人)

22-6=16(人)16+13=29(人)22-6+13=29(人)

反

思

札

记

解决问题

(二)

教材第5页例2,练习一第2、3、5题。

1、使学生能从具体的生活情境中发现问题,掌握解决问题的步骤和方法,知道可以用不同的方法解决问题。

2、初步培养学生发现问题、提出问题、解决问题的能力。

3、通过学习,使学生认识到小括号的作用,学会使用小括号列综合算式。

使学生知道可以用不同的方法解决问题,体会解决问题策略的多样性,提高解决问题的能力。

从不同的角度发现并提出问题以及不同的方法解决问题。

小朋友昨天我们去游乐园,今天,我们去面包房看看,看看那里有什么好看的,想吗?

2、课件出示游乐园面包房图,问:

还剩多少个面包?

:

(1)应该怎样计算:

方法一、54-8=46(个)46-22=24(个)

方法二、8+22=30(个)54-30=24(个)

明确两种方法的结果都是求:

,在解决问题的思路上不同。

板书:

(1)54-8-22

(2)54-(8+22)

交流:

若第二种综合算式有困难教师进行点拨指导。

特别强调计算时先算小括号里面的。

7、完成练习一第5题先让学生仔细看图,明确要解决的问题,并找到解决问题的办法。

8、小结。

1、练习一的第2题,让学生说明图意,明确计算的问题后,让学生独立列式解答。

2、练习一的第3题,让学生自己独立完成。

汇报解决问题的思路时,强调小括号的使用。

通过今天这节课我们又学到了什么本领?

54-8=46(个)46-22=24(个)54-8-22

=24(个)

8+22=30(个)54-30=24(个)54-(8+22)=24(个)

教科书第2~4页例1。

知识与能力

1.使学生能从具体的生活情境中发现问题,掌握解决问题的步骤和方法,知道可以用不同方法解决问题。

情感与态度

1.培养学生认真观察等良好的学习习惯,初步培养学生发现问题、提出问题、解决问题的能力。

2.通过解决具体问题,培养学生初步的应用意识和热爱数学的良好情感。

合作探究

培养学生独立思考的意识

掌握不同解决问题的思路

培养学生发现问题、提出问题、解决问题的能力

教科书第1~3页游乐园情境放大图片或多媒体教学课件

一、创设情境

1.谈话:

同学们,休息日的时候,你最喜欢做什么?

2.出示游乐园情境图,谈话:

“我们看看画面中的小朋友们在做什么?

3.让学生观察画面,提出问题。

二、探求新知

1.利用木偶戏场景插图。

谈话:

看到这个画面,你得到了什么信息?

教师有意识、有目的地板书:

2.明确画面中所提供的信息。

3.小组交流讨论。

(3)选派组内代表在班级交流解决问题方法。

4.把学生解决问题的方法记录在黑板上。

(1)22+13=35(人)

(2)22-6=16(人)

35-6=29(人) 16+13=29(人)

5.观察比较两种方法的联系。

6.提问:

把分步解答的两个算式合成一个算式该怎么办?

学生自己尝试列综合算式。

7.小结。

三、巩固应用

1.练习一的第1题,让学生说明图意,明确计算的问题后,让学生独立列式解答。

2.练习一的第4题,让学生自己独立完成。

3.让学生互相交流,在生活中还有哪些类似的问题可以用本节课学习的知识来解答。

学生自编题目,互相解答。

四、全课总结

1.请同学们说一说,这节课有哪些收获。

2.教师强调:

请同学们尝试用本节课学习的知识去解决我们生活中的问题。

刘银花主备

35-6=29(人) 16+13=29(人)

22+13-6=29(人)

22-6+13=29(人)

教材第5页例2

2.学会使用小括号列综合算式,并了解小括号的作用。

合作-探究

培养学生认真书写的习惯

运用乘加或乘减解决问题

用不同方法解决同一问题

教科书第10~11题图。

同学们都和爸爸妈妈一起去买过面包,今天老师也带大家去买一次面包。

2、出示买面包的情境图,“你能从图中提供的信息提出什么有关的数学问题?

”

二、探究新知

1、利用买面包场景插图。

让学生自由说出从图中给出的信息,知道了什么?

教师有意识、有目的地提示:

现在还剩多少个面包?

(1)应该怎样计算现在还剩多少个面包?

(1)54-8=46(个)

(2)8+22=30(个)

46-22=24(个) 54-30=24(个)

5.观察比较两种方法的联系。

明确两种方法的结果都是求现在还剩多少个面包?

在解决问题的思路上有什么不同。

(1)54-8-22

(2)能不能列成54-8+22?

小组里讨论?

7.老师今天能给大家介绍一个新朋友“括号”,把

(2)中的算式“54-8+22”变成“54-(8+22)”,就可以了。

这样我们就可以先算8+22,然后再算54-30。

大家说说括号在这里起什么作用?

8.小结。

1.练习一的第2、3题,让学生说明图意,明确计算的问题后,让学生独立列式解答。

2、请学生尝试解决第5题。

有困难时给学生以启发。

(1)54-8=46(个)46-22=24(个)

(2)8+22=30(个)54-30=24(个)

54-8-22=24(个)54-(8+22)=24(个)

教学乘加、乘减应用题。

教科书第8页例3。

教科书第8页例3的挂图。

2.出示跷跷板乐园情境图,谈话:

有多少人在玩跷跷板?

1.利用跷跷板场景插图。

现在玩跷跷板的有多少人?

图中有多少人?

(1)应该怎样计算现在玩跷跷板的有多少人?

(1)2×

6=12(人)

(2)4×

3=12(人)

12+7=19(人) 12+7=19(人)

(3)……

5.观察比较解题方法的联系。

明确解题方法的结果都是求玩跷跷板的有多少人,在解决问题的思路上略有不同。

6+7

(2)4×

3+7

1.第9页的做一做,让学生说明图意,明确计算的问题后,让学生独立列式解答。

2.练习二的第1、4题,让学生自己独立完成。

请同学们尝试用本节课学习的知识去解决我们生活中的问题

刘银花主备

6=12(人)

(2)4×

12+7=19(人) 12+7=19(人)

2×

6+7=19(人)

4×

3+7=19(人)

巩固乘加、乘减两步应用题。

教科书第10页练习二的第2~4题。

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 年级 下册 数学 第一 单元 教案

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

如何打造酒店企业文化2刘田江doc.docx

如何打造酒店企业文化2刘田江doc.docx

![ISO-8501[1].1-2007-涂装表面清洁度的目视评定-(中文译本).doc](/Images/s.gif)