中国古代史.docx

中国古代史.docx

- 文档编号:10771545

- 上传时间:2023-02-22

- 格式:DOCX

- 页数:58

- 大小:387.03KB

中国古代史.docx

《中国古代史.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国古代史.docx(58页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中国古代史

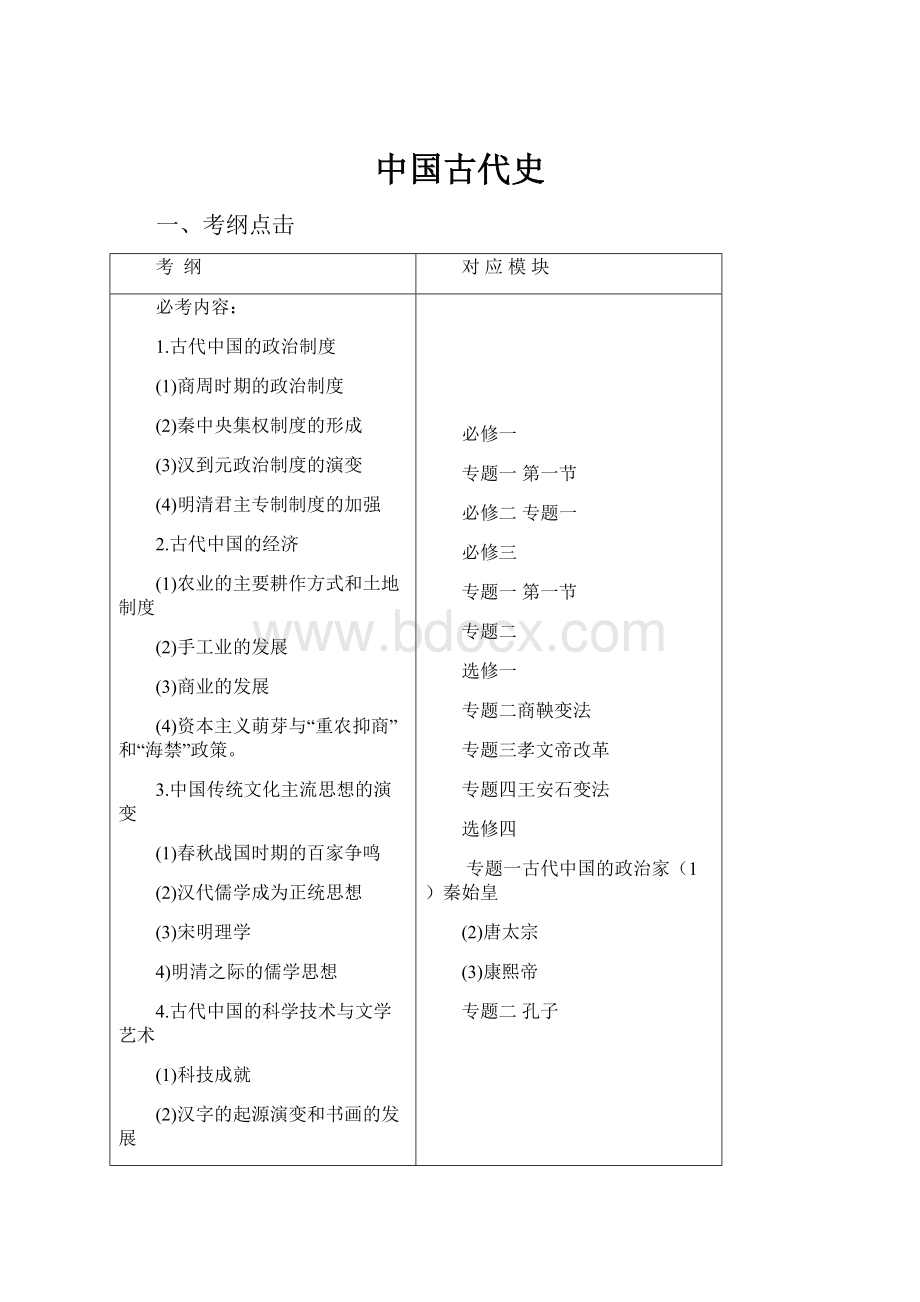

一、考纲点击

考纲

对应模块

必考内容:

1.古代中国的政治制度

(1)商周时期的政治制度

(2)秦中央集权制度的形成

(3)汉到元政治制度的演变

(4)明清君主专制制度的加强

2.古代中国的经济

(1)农业的主要耕作方式和土地制度

(2)手工业的发展

(3)商业的发展

(4)资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策。

3.中国传统文化主流思想的演变

(1)春秋战国时期的百家争鸣

(2)汉代儒学成为正统思想

(3)宋明理学

4)明清之际的儒学思想

4.古代中国的科学技术与文学艺术

(1)科技成就

(2)汉字的起源演变和书画的发展

(3)文学成就

(4)京剧等剧种的产生和发展

选考内容

选考一历史上重大改革

1.商鞅变法

2.北魏孝文帝改革3.王安石变法

选考四中外历史人物评说

1.古代中国的政治家

(1)秦始皇

(2)唐太宗

(3)康熙帝

2.东西方的先哲

(1)孔子

必修一

专题一第一节

必修二专题一

必修三

专题一第一节

专题二

选修一

专题二商鞅变法

专题三孝文帝改革

专题四王安石变法

选修四

专题一古代中国的政治家

(1)秦始皇

(2)唐太宗

(3)康熙帝

专题二孔子

二、阶段通史知识体系

(一)先秦

阶段特征:

先秦是指我国秦统一以前的历史时期,是中华文明的勃兴阶段。

经历了从原始社会到奴隶社会,再到封建社会的确立这一过程;生产力不断进步;精耕细作的农耕经济模式确立;中华文化萌生,奠定了中华文化的基本精神。

政治(必修一):

夏朝:

开始实行王位世袭制,宗族关系从此成为基本的政治关系。

商朝:

商代贵族以血缘关系为纽带,实行宗法制。

西周:

实行宗法制和分封制。

1.分封制:

①含义:

分封制又称封邦建国(“封建”一词与封建社会没有关系,却来源于奴隶社会的分封制),武王把一定的土地和人民,分别授予王族、功臣和先代贵族,让他们建立诸侯国,拱卫王室。

②目的:

扩大周朝的统治范围,巩固周王朝的统治.③分封对象:

功臣,王族,先代贵族。

④权力:

诸侯在封国内享有世袭统治权.⑤义务:

为天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职。

⑥作用:

前期加强了天子对地方的统治,扩大了统治区域,巩固了周王室的统治,但是随着兼并战争的开始,削弱了周王室的地位。

2.宗法制:

①含义:

它由原始社会的父系家长制直接演变而来,是用规定宗族内嫡庶系统的办法,来确立和巩固父系家长在本宗族中的地位,最终以保证王权的稳定。

②目的:

解决贵族之间在权力,财产和土地继承上的矛盾,巩固分封制形成的统治秩序。

③实质:

按血缘关系分配政治权力,形成天子-诸侯-卿大夫-士的等级秩序。

④最大特点:

嫡长子继承制

⑤影响:

对西周,保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,也有利于统治集团内部的稳定和团结;进入封建社会,宗法制崩溃,但嫡长子继承制依然存在;在今天宗法制虽然消亡,但传统文化中的宗法文化、观念依然存在,如写家谱、祭祖、重视亲情、重男轻女等。

⑥与分封制关系:

宗法制是分封制实行的基础,宗法制在政治制度方面的体现就是分封制。

他们互为表里,相互依存,成为维系统治阶级内部关系,加强奴隶主贵族世袭统治的工具。

3.早期政治制度的特点:

①神权与王权相结合(祭祀)②最高执政集团尚未实现权力的高度集中③以血缘关系为纽带形成国家政治结构.(最基本的特点)

春秋战国时期:

由奴隶社会向封建社会转型:

诸侯兼并战争不断,周王室日益衰微,宗法制和分封制遭到破坏;出现了郡、县等新的地方行政区划。

选官制度:

“世官制”:

先秦将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位;

经济:

古代中国的农业经济

1、耕作技术的进步

①原始阶段:

“刀耕火种”;

②原始社会后期:

进入“耜耕”“石器锄耕”阶段

③商周时期:

使用少量青铜农具。

④春秋战国:

人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。

2、主要水利工程和灌溉工具:

战国时期:

①李冰——都江堰(秦国拥有);

②郑国——郑国渠;(秦国拥有)

3、土地制度

商周:

土地国有制(井田制、集体耕作)

战国时期:

废除了井田制,确立了土地私有制:

①原因:

(生产力发展是根本原因)

A、春秋时期,由于铁器和牛耕的使用,促进了私田开垦;

B、战国时期,秦国的商鞅变法,以法律形式确立了地主土地所有制。

4、古代中国农业经济的基本特点:

①农业结构:

以种植业为主,家畜饲养业为辅。

②以精耕细作为特点的农业生产技术日臻成熟。

③经营方式:

以家庭为单位,男耕女织。

④耕作方式:

铁犁牛耕。

5、小农经济的特点:

以家庭为生产生活单位,农业与家庭手工业相结合;生产的主要目的是满足自家的基本生活需要和邀纳赋税;实际上是一种自然经济。

弱点:

分散性、封闭性、脆弱性。

古代中国的手工业经济

特征:

①历史悠久;技术长期领先于世界;多种经营形态长期并存;

②手工业长期附属于农民家庭之中,形成了以小农业和小手工业紧密结合的“男耕女织”的经济形式。

表现:

夏商西周时期,手工业基本为官府垄断,春秋战国时期,形成官营、民营、家庭三种经营形态。

商周青铜冶炼业发达,商周时青铜器制造水平世界领先,春秋出现冶铁业。

春秋战国时期:

湖北大冶铜绿山遗址。

春秋晚期:

人工炼铁。

战国:

炼钢和淬火工艺

古代中国的商业经济

特征:

①商业起源很早并且不断发展;

②建立在自给自足的自然经济基础之上,作为自然经济的补充存在

③长期处于封建政府的压制和控制之下发展,商人社会地位低下。

1、发展概况:

①商代商业已经有了初步发展(甲骨卜辞的资料表明)

②西周时期,流通骨贝和铜贝

③春秋战国时期,官府控制商业的局面被打破,出现了富足的巨商和繁荣的商业中心。

2、商业都会:

战国:

有的城市出现称作“市井”的商业区,商业集中趋势的出现;

古代中国经济政策

1、重农抑商

(1)含义:

重视发展农业,严格限制商业和工商业的发展

(2)确立及发展历程:

①战国时期:

商鞅首倡“重农抑商”政策。

(3)目的:

维护专制主义国家政权的经济基础;安定人心,维护政治稳定,巩固君主的地位

(4)实行的根本原因:

封建自然经济的必然产物

①古代生产力不发达,农业是各国统治的主要经济基础

②商业的不稳定性和商人流动性大等不利于中央集权的加强

③中国两千多年的统治地位的自然经济是决定因素

(5)影响:

①积极性:

一定程度促进农业发展,有利于保障社会稳定;

②消极性:

随着社会经济的发展商品经济的发展是必然的.尤其是明清时期使,阻碍了社会经济和商品经济的发展,特别是阻碍了资本主义萌芽的发展。

思想文化:

夏商西周:

文字产生,甲骨文,金文

早期绘画表明古人对美的追求。

春秋战国时期:

1.思想上百家争鸣

(1)出现的社会原因

经济:

生产力的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

政治:

各国并存,没有一个统一的文化专制政策;各诸侯国招揽人才,提供一个施展的舞台。

思想文化:

私学兴办,相对自由的学术风气。

(2)诸子百家及代表

Ⅰ【儒家】:

「孔子」:

历史地位:

春秋时期,孔子创立儒家学派,是我国伟大的教育家思想家,世界文化名人。

主张:

①思想:

主张“仁”与“礼”的学说。

②政治:

孔子希望恢复西周的礼乐制度,主张在人人道德自觉的基础之上建立一个礼乐文明的社会。

他注重政治与人事,对鬼神持敬而远之的态度。

③教育:

开创了中国古代私人讲学之风,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面,注重人的全面发展。

「孟子」:

提倡“仁政”学说。

他提出,“民为贵,社稷次之,君为轻”的学说,这一“君轻民贵”的原则成为中国早期民本主义的思想基础。

「荀子」:

战国末期,三次在著名的“稷下学宫”担任“祭酒”。

广泛吸收各家思想的精华。

①在天人关系上,他一方面强调“天行有常”,另一方面又指出人道有为,提出了“制天命而用之”的重要思想。

②荀子对儒家关于“礼”的思想进行了深入讨论。

他认为,学习的最高目标是把握“礼”。

影响:

孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,使儒学体系更加完整,更能适应社会的需求

Ⅱ:

【道家】

「老子」:

①“道”是世界的根本,②事物具有向相反的方面转化的规律,蕴涵了朴素的辩证法思想。

阐发了以柔克刚、以弱胜强的方法论原则。

③他对人类社会的发展抱着消极悲观的态度,幻想回到“小国寡民”的社会。

「庄子」和老子一样,把“道"作为最高的原则,宣传天道与自然无为。

万物也是没有界限和差别,就叫“齐物"。

要达到与天地万物为一的精神境界,从而逍遥自得。

老庄崇尚自然,其主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响。

Ⅲ.【法家】:

春秋战国时期,社会经济、政治和文化都发生了剧烈变化。

在这样的形势下,涌现出一批杰出的法家政治家和思想家。

奖励耕战、实施严刑峻法,是战国时期法家的重要特点。

「韩非」:

①战国末期,集法家思想之大成,将“法"、“术”、“势”三者糅合为一,又吸收道家思想,将法家理论系统化。

②韩非主张加强君主集权,厉行赏罚,奖励耕战。

他提出了“不期修古,不法常可”,“事异则备变"的主张。

作用:

法家的理论对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,都起到了重大作用。

汉代以来,独立的法家学派逐渐消失,其法治思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具。

Ⅳ【墨家】「墨翟」:

战国初期,学术团体以纪律严密著称。

①墨家推崇夏朝的政治,学习大禹刻苦俭朴的精神,具有苦干和自我牺牲精神。

②墨家学说的主旨是“兼相爱、交相利”,这与儒家区别等级名分、重义轻利的主张是针锋相对的。

③以此为核心,墨子提出了非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用等一系列主张。

这些主张,④都贯穿着讲求实际功利的精神。

汉代以来,墨家学派逐渐湮没失传了。

(3)“百家争鸣”局面形成的意义

①奠定了中国传统文化的基础,是中国传统文化的源头

②是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会的发展,起了巨大的推动作用。

2.文学艺术:

《诗经》、楚辞代表了当时的文学成就;

(二)秦汉

阶段特征:

是中国历史上第一个封建大一统时代,也是统一的多民族国家的奠基时期。

其开创的专制中央集权制度,为以后历代封建王朝所沿袭;秦汉时期的农耕经济进一步发展;秦汉文化为先秦文化成就的总结和升华,为后世封建文化的进一步发展奠定了基础。

政治(必修一):

秦朝:

皇帝制度、三公九卿制度、郡县制度的设立,标志着封建专制中央集权制度的确立。

1.皇帝制度:

①由来:

秦始皇从三皇五帝中各取一个字构成了皇帝.②皇帝制度的基本内涵:

皇帝独尊,皇权至上,皇位世袭。

(朕、制或诏、玺)

2.秦朝的中央机构:

①三公:

丞相:

皇帝的助手,百官之长,协助皇帝处理全国的政务,分左右两名御史大夫:

是丞相的助手,地位次于丞相,负责执掌群臣奏章,下达诏令,监察百官.太尉:

负责全国军事事务,但没有实权②丞相之下设九卿,分别掌管各项具体政务,它们是中央政府的职能部门。

3.郡县制:

①由来:

春秋时期,就已有县和郡。

商鞅变法时,废分封,行县制。

秦统一后,秦始皇采纳了李斯的建议在全国废除分封制,实行郡县制②内容:

地方政权机构分郡县两级。

郡,最高的地方行政机构。

郡守和县令都由皇帝任免。

③作用:

与分封制相比较,最主要的差别在于形成了中央垂直管理地方的形式。

郡县长官一概由皇帝任免,不得世袭。

是中央集权制度形成过程中的重要环节,加强了中央对地方的管理,巩固了国家的统一,是官僚政治代替世袭贵族政治的重要标志.

4.中央集权制度的影响:

①随着中央集权制度的建立,秦朝国力日益增强。

形成中国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

②秦统一后,采取的一系列措施,有利于封建经济文化的发展,对祖国疆域的初步奠定、巩固国家的统一和中华民族的形成,都起了重要作用③秦朝建立的中央集权专制统治的政治制度具有很大的开创性,它奠定了中国两千多年的封建政治制度的基本格局.④建立了地主阶级对广大劳动人民的专制统治,秦的暴政造成人民处境的恶化.(消极)

汉朝:

汉初采用郡国并行制,汉武帝解决国王国问题,实行郡县制,设刺史,代表中央监察地方,加强中央集权;在中央实行内外朝制度,加强皇权;选官实行察举制。

经济(必修二):

古代中国的农业经济

1.耕作技术汉代:

(西汉)牛耕普及,铁农具数量大大超越前代;曲柄锄、大镰;耦犁(二牛抬扛)发展至(东汉)一牛挽犁

2、主要水利工程和灌溉工具:

两汉时期:

①关中“井渠”(坎儿井)②王景治理黄河(东汉)

古代中国的手工业经济

汉代:

①纺织花色品种多;织成的花纹有立体感,层次分明;②素纱禅衣

③经过丝绸之路远销到以罗马为中心的地中海地区

冶金:

汉:

汉武帝铁业官营;用煤燃料;鼓风:

人力皮囊——畜力——水力(水排)

东汉:

南阳杜诗创造水排

古代中国的商业经济

1、商业政策:

西汉初年:

商人不得衣丝乘车

汉武帝时:

打击富商大贾,发展官营商业

2、“市”的发展:

①秦代:

商品明码标价;

②汉代:

专门管理机构,长安9市;

3、商业都会:

①汉朝:

都市商业集中(车水马龙);全国性的商业中心形成

②王莽时期:

五都——全国商业中心的形成(标志);

思想文化(必修三):

1.思想大一统

(1)时代背景:

汉武帝时代是古代中国具有重要意义的历史时期。

在这一时期,中国的“大一统”局面得到巩固,高度集权的专制主义政治体制大体定型,以汉民族为主体的文化共同体也基本形成了,儒学思想逐渐被统治者确立为正统思想(更适应君主专制集权的需要)。

(2)董仲舒思想内容:

⑴提出“天下一统”和“儒学独尊”主张——加强中央集权的需要。

⑵提出“君权神授”思想——加强君权的需要和“实施德教”学说---继续发挥儒学的民本思想

(3)独尊儒术的措施

从儒生中选拔官吏;设立太学和郡国学

汉武帝时代,除了建立太学之外,还令各郡国建立学校,初步建立了地方教育系统。

(4)“罢黜百家,独尊儒术”影响

积极:

①有利于维护国家大一统;②汉王朝也加强了对思想、文化和教育的重视,这对民族历史文化的进步是有积极意义的

消极:

结束了各学派学术思想平等竞争的局面,遏制了学术思想的自由发展。

(5)太学创立的影响:

①汉武帝创建太学,使中国历史上第一次出现了国家培养政治管理人才的官立学校。

太学的建立,是儒学教育官方化和制度化的标志。

②太学的兴立,带动了民间积极向学的风气,对于文化的传播起了重要作用;在一定程度上使大官僚和大富豪子嗣垄断官位的情形得到改变,少数出身于社会中下层的人也得到人仕的机会;同时,进一步推动了儒学的传播与发展。

2.科技

【造纸术】:

西汉早期就已经发明了书写用纸,帛、竹、木、纸四种文书用品在西汉时期是并行使用的。

东汉时蔡伦“蔡侯纸”。

四大发明中,纸的发明影响最为久远,纸在社会生活中的广泛应用,使得信息的记录、传播和继承都有了革命性的进步。

3.文学上汉赋是主要文学体裁

①赋是从骚体诗演变而来的散文和韵文并用的文体。

②汉武帝时代,赋的创作走向全盛,司马相如的《子虚赋》和《上林赋》是这一时期赋作中具有代表性的作品。

这些赋作篇幅较长,以气势恢弘、辞藻华美为主要特征,反映了当时文人气度的宏阔广大,时代精神的豪迈勇进,社会物质生活和精神生活的丰富多彩。

③东汉后期,大赋渐少,各种短篇的小赋兴起。

这些小赋摆脱了大赋文辞铺张的弊病,意境更为清新活泼。

(三)魏晋南北朝

阶段特征:

是封建国家的分裂和民族大融合时期。

中央集权遭到严重削弱,封建国家陷入分裂;各民族相互交往,出现融合的局面。

江南经济得到开发,中国经济重心开始南移。

政治(必修一):

选官制度:

地方行政部门设置“中正”,对当地人物的德才进行评定,区别高下列为九等。

“中正”所评定的品级,成为授官的依据。

北魏孝文帝改革推动了北方民族大融合。

经济(必修二):

古代中国的农业经济

1.【灌排工具改进】:

三国:

翻车

2.土地制度

北魏到唐前期,曾经推行均田制,国家授田给农民,这些土地的主要部分只能使用,有能买卖。

农民承担赋役。

古代中国的手工业经济

南北朝:

灌钢法

古代中国的商业经济

1、“市”的发展:

①南北朝时期:

在离城镇稍远、交通便利的一些地点自然形成了民间集市——“草市”,及“草市尉”一职

思想文化(必修三):

思想:

佛教、道教迅速传播,出现“三教合一”现象。

文学艺术:

汉字发展为自觉的的书法艺术,以东来晋王羲之为代表。

(四)隋唐

阶段特征:

是中国封建社会的繁荣时期。

建立了强盛的统一的多民族国家,实行强有力的中央集权,制度上多有建树。

封建经济空前繁荣,对外交往出现了前所未有的频繁局面。

文化辉煌灿烂,以中国为中心形成了中华文化圈,对当时的世界产生了重大影响。

政治(必修一):

中央实行三省六部制:

①中书省(负责草拟和颁布皇帝诏令),门下省(负责审核政令),尚书省(负责执行命令),在门下省下设政事堂,在尚书省下设六部.②评价:

三省的最官长官都是宰相,相权一分为三,三省相互控制和监督,保证了君权的独尊,是中国古代政治制度的重大创造。

而六部分工明确,有利于提高行政效率。

选官制度:

实行科举制。

积极:

①破除了世家大族垄断官场的情形;②有较高文化素养的士人从政,为行政效率的提高创造了条件;③促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;④从追求公平公正的角度来看,也有一定的合理性。

局限:

科举考试的科目及内容,大都不出儒学经义的范围,特别是明清八股取士,被选拔的多是缺乏进取精神和创造意识人。

经济(必修二)

古代中国的农业经济

1.耕作技术:

曲辕犁(重大改进)

2、主要水利工程和灌溉工具:

设专职官员——渠堰使

【灌排工具改进】:

隋唐五代,北方:

立井水车;长江流域:

高转筒车。

古代中国的手工业经济

纺织:

官营规模大;民间纺织品数量多,私营作坊出现

制瓷:

行业独立;青瓷、白瓷、唐三彩;釉下彩绘

古代中国的商业经济

1、发展概况:

唐代商船中有所谓“俞大娘航船”,陆路商运十分发达,大运河的开通,有利于商品的流通

2、“市”的发展:

唐代:

草市普遍,夜市繁荣;

3、商业都会:

唐朝:

长安、洛阳、广陵、杭州、湖州、扬州

4、经济政策:

唐代仍然执行西汉时开始的商人不得为官的制度

思想文化(必修三)

思想:

唐代中后期,韩愈首先提出了复兴儒学的主张

科技:

雕版印刷术、火药在唐末已用于军事。

艺术:

杰出的书法家有欧阳询

、颜真卿、柳公权他们创立了楷书中的欧体、颜体、柳体。

耳怀素、张旭的狂草也别具艺术魅力。

文学:

唐诗进入黄金时期;通俗文学体裁“传奇”出现。

(五)宋元

阶段特征:

是我国民族融合进一步加强和封建经济继续发展的时期。

中国由分裂逐步走向统一,以汉族为主的两宋政权和古族建立的元朝进一步加强了中央集权。

农业手工业、商业的发展超过了前代,宋元文化成就突出达到我国封建文化的又一高峰,中国继续在世界上处于领先地位。

政治(必修一)

宋朝:

加强中央集权,基本解决了地方割剧,在中央设二府三司(中书门下、枢密院、三司分掌行政、军事、财政)以分割相权,加强皇权。

元朝:

中央:

设中书省为最高行政机关,行使宰相职权。

设枢密院为最高军事管理机关;设宣政院统领宗教事务和管辖西藏地区。

地方:

行省制。

内容:

行省以下依次为路、府、州、县。

十行省之外,还有两个单列的行政区划,一是中书省直辖的“腹里”,一是宣政院管辖的西藏和四川、青海部分地区。

②作用:

是我国省制的开端,是我国古代地方行政制度的重大改革,便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央与地方的关系,具有重要的意义。

经济(必修二)

古代中国的农业经济

【灌排工具改进】:

宋代的水转翻车;

古代中国的手工业经济

纺织:

宋朝时棉花种植及棉纺织技术已经推广到闽、粤等地区。

冶金业:

北宋时以煤做燃料冶铁的准

确记载。

制瓷:

五大名窑

古代中国的商业经济

1.发展概况:

宋元时期,海外商运发展迅速,商品远销东亚、南亚、西亚、东欧、北非等:

北宋出现了世界上最早的纸币“交子”

二2.市”的发展:

宋代:

突破了时空限制;商业街形成;草市具备比较完备饮食服务设施;

3.商业都会:

宋朝:

汴京(夜市、晓市),定时庙会集市;

思想文化(必修三)

思想:

宋明理学

1.定义:

为了与佛老思想抗衡北宋五子将儒家的忠、孝、节、义提升到了“天理”的高度,形成一整套囊括天人关系的严密思想体系,这就是理学,又称新儒学。

2.代表人物及主要观点:

程颢、程颐兄弟合称“二程”,他们确定了理学的最高范畴“天理”。

“二程”认为,天理的核心是“仁”,修养的最高境界也是“仁”。

仁者不但能化物于无形,而且能获得高度的主体自由和极大的精神满足,这就是“孔颜之乐”。

朱熹(南宋):

是理学的集大成者。

他全面总结了北宋以来的理学成就,建立了庞大而严密的理学体系。

①在理气关系方面,朱熹以二程学说为主,部分吸收张载的思想.理比气更根本,气有变化的能动性

②理学的修养论,以本体论为基础,强调日积月累和循序渐进。

朱熹还强调,“仁”是人的爱心及一切道德价值的终极源泉

③理学的社会政治理论、道的价值内涵是“三纲五常”,以道统论为依据、秦汉以来的所有帝王都是无道之君、儒家拥有干预政治的天然权力、儒家干预政治的关键,就是要设法“正君心”

朱熹将《大学》、《中庸》与《论语》、《孟子》集为《四书》,并对之加以注解,使之成为了理学的经典。

陆王心学强调,做学问的目的在于做人,即明白做人的道理并努力实践之。

因此,心学主张扫落枝叶,直奔主题。

心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成。

陆九渊(南宋):

是心学的开创者。

①他提出的核心命题是“心即理也”;“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”。

②他批评朱熹的理学过于“支离”,③主张于人生日常处直接体悟理,“发明本心”,作为自己安身立命的准则.

王守仁(明代),世称阳明先生。

他建立了系统的心学理论,是心学的集大成者。

①他认为人是天地的心,“灵明”是人的心,“灵明”就是天理,就是本心,就是良心;②提出“心外无物,心外无事,心外无理。

”由于人人都有良知,“愚夫愚妇与圣人同”,所以只要识得此理,则“满街都是圣人”;③以至圣的修养关键,在于“致良知”。

为了遏止伪善流行,他特别强调“知行合一”。

三.影响:

①积极:

和谐意识、道德价值、个人自觉,对塑造大丈夫性格乃至中华民族性格有积极作用。

②消极:

用三纲五常维系封建专制度,压抑、扼杀人们的自然欲求和创造力。

科技:

宋代活字印刷、指南针的发明和外传深刻影响了世界。

文学:

宋词元曲成为主要文学体裁。

艺术:

戏剧艺术成就突出,如元杂剧。

(六)明清

阶段特征:

是统一的多民族国家进一步巩固和封建社会由盛转衰的时期。

封建专制主义中央集权空前加强。

农耕经济高度繁荣,手工业、商业得到前所未有的发展,新的经济因素产生。

明清文化异彩纷呈,但与世界相比,中国未能与时代同步发展,中国封建社会由盛转衰,逐渐落伍。

政治(必修一)

明朝:

明太祖裁撤中书省,废除丞相,权归六部,由皇帝直管理;明成祖设内阁(性质:

明朝内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,而是为皇帝提供顾问的内侍机构)。

评价:

内阁是君主专制的产物,不可能对皇权起到制约作用。

。

清朝:

①雍正帝时设军机处。

目的:

开始处理西北军务,后来发展为辅助皇帝处理政务的中枢机构;

特点:

人员精干;保密性强;办事效率高,跪笔受录;

影响:

标志着君主专制达到了顶峰。

②密折制度:

加强皇帝对地方行政的控制。

中央的政治权力因这种制度而更为集中。

评价:

清代军机处的建立和密折制的推行,明显提高了中央集权政府的行政效率。

经济(必修二)

古代中国的农业经济

【灌排工具改进】:

明清风力水车

古代中国的手工业经济

蚕桑、棉花种植面积普遍扩大,出现雇工和劳动力市场

康熙年间,

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 中国 古代史

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰豆网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

《城市规划基本知识》深刻复习要点.docx

《城市规划基本知识》深刻复习要点.docx